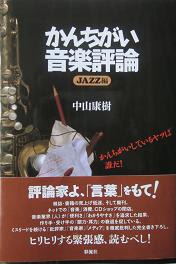

中山康樹氏の本「かんちがい音楽評論」を読んでみた。

JAZZの業界関係者、評論家、ライター、演奏者、CD製作者、雑誌編集者、私のようなブロガーまでも、そのかんちがいを指摘した本のようだ。

のようだと書くのは、内容を理解できないところが多いのでようだになってしまう。

展開の途中で、言い訳めいた文や、本筋と関係ないことが挿入されるので非常に読みづらいのです。

解らないというのはこちらの問題もあります。氏が勘違いという菊池成孔氏の音楽を理解できていないし、理論の展開も知識にない。同じようにかなりの部分を占める中山千尋氏もジャズ・ジャパンでの氏の文は読んだことがあるものの、随分以前から千尋氏の音楽とふれていないので、こちらも態度をはっきりとは出来かねる。

とはいえ中山康樹氏が評論するという行為に思いを込めていることは伝わり、「肯定」しか知らないジャズ評論家という項で、ジャズ評論家がレコード会社や雑誌出版社の代行業に勤しみ、それを評論と思い込んでいるという指摘は、的をえたものだと思う。

ただ、中山千尋氏や中村とうよう氏、菊池氏や油井正一氏の例をもってして、ジャズに関わる人たち全体を結論つけていくような方法は、納得をえられるものではなく、無意識か意図的か、どちらにしても事象から帰結へ危険なこじつけ、置き換えでしかありえない。

氏はホームページやツイッターで発言している人たちもかんちがいとくくるが、たとえばミュージシャンであり、音楽教育、JAZZの育成にも活躍する守屋純子のブログ「なぜ牛丼でジャズがかかっているのか?」などの内容をどのようにとらえるのであろうか。

日本ジャズの現状、そこで学ぶ者たちの現在、音楽にたいする具現と理想を端的に主張されていると私は思う。

JAZZの評論においても、演奏においても、まして数多あるblogにおいても、それぞれはピンからキリまであるわけで、それを「かんちがい」でくくるというのは確信犯としか言いようがない。

評論であれ、つぶやきであれ、日ごろからの表現で基本的なスタンスを明らかにし、対象とする物の質の高低を丁寧に表現していくことが、読む人からの信頼の元になるものであり、理論の展開だと思う。

いみじくも、氏があとがきで書かれている出版の発端、彩流社のK氏のひと言「全員を敵に回しませんか」という結果が、この本という。

音楽を聴き、その本質を書くという批評家精神の追求を展開すれば良いものを、この本は、出版社とでっち上げたような「かんちがい」というキーワードに翻弄されて、すべてをそれに置き換えようとする間違いが綴られている。

大見得を切るようでいて、結論が解らない論法は無理があって残念でしかない。

私もmonakaさんのご意見に全面的に賛成です。『音楽を聴き、その本質を書くという批評家精神の追求を展開すれば良いものを、この本は、出版社とでっち上げたような「かんちがい」というキーワードに翻弄されて、すべてをそれに置き換えようとする間違いが綴られている。』というのはまさにその通りですし,この彩流社という出版社はろくなもんじゃないという気がします。

ということで,TBさせて頂きます。

この本、想像通りといえばその通りですが、でもJAZZのアルバムにたいして感想を書いたりしていると、表現するということには、少なからず気を使っているつもりで、それについて書いてあるものであれば、無視できないですよね。

でないようは無視すべきでも、それを読んでいる人がいる場合の私の立場も表明するのが、少なからずの意味だと記事にしました。