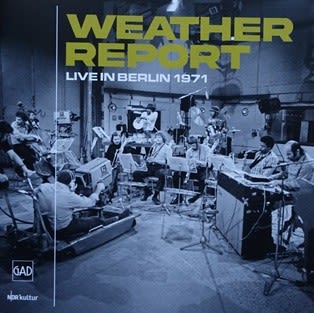

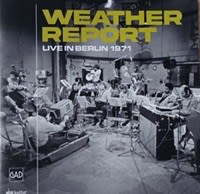

ウエザー・リポートの発掘といっていいアルバムが出ているので買ってみた。

ハンブルクのラジオ局NDRのために企画されたジャズ・ワークショップの一環として録音された1971年9月3日のライブ・パフォーマンスということで、聴いてみると音も良いし、演奏もいい。

ちょっと当時どうだったかをリリース順に並べてみた。

デヴュー作はこちらで録音は1971年2月、16,17,18,22日、リリースされたのは1971年。

「WEATHE REPORT」 1971年2月16,17,18,22日

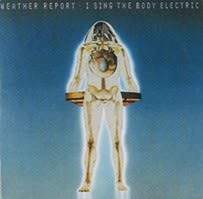

つぎがこちら。ラルフ・タウナーやヒューバート・ローズをゲストにしたり、東京でのライヴの録音もいれて、かなり次を出すのを急いだのかも。

「I SING THE BODY ELECTRIC」 1972年1月2,13日 リリースは1972年

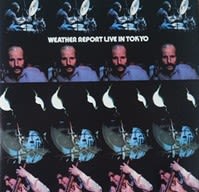

そして東京でのライヴをアルバムにしたのが「LIVE IN TOKYO」で3作目。

「WEATHER REPORT LIVE IN TOKYO」 1972年1月13日 渋谷公会堂 リリースは1972年

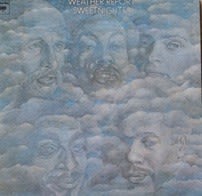

そして4作目1973年リリース。

「SWEETNIGHTER」 1973年2月7日

ここでこのアルバムに参加したベーシストアンドリュー・ホワイトに児玉紀芳氏がインタヴューしたのがスイング・ジャーナル紙にあるのでちょっと引用すると、(「I SING THE BODY ELECTRIC」の録音中にザヴィヌルから次のアルバムに誘われた。)

「「SWEETNIGHTER」 ではファンクの要素を盛り込みたいんだ」「どうしてもミロフラフ・ヴィトウスでは自分の考えているようなファンクのファンクのフィーリングが出せないのでスタジオに来て欲しい」と要請をうけたということ。

クレジットではミロフラフ・ヴィトウスも弾いていることになっているが、「125丁目の出来事」「ノンストップ・ホーム」はホワイト一人でひいているようだ。

最期が1974年リリースのこちら。なぜここまで並べたかというと、このアルバムで2曲は1973年11月の録音で、ミルスラフ・ヴィトウスが最後の参加になっているから。

「MYSTERIOUS TRAVELLER」 1973年11月1974年4月 リリース1974年

ということでウエザーが変わっていくさまをならべたけれど、なんとそれは2作目ですでに始まっていいたとおもわれる。

実は「IN TOKYOU」を購入したのはだいぶ後になってから(多分ウエザーが解散した後)で、かなり直球の演奏に戸惑ったおぼえがあった。

それが今回出たアルバム「IN BERLIN」だけれど録音が1971年9月3日で、「IN TOKYO」の半年前、そしてデビュー・アルバムから7か月、丁度当時2作目との中間点での録音となっている。

「WEATHER REPORT LIVE IN BERLIN 1971」 1971年9月3日

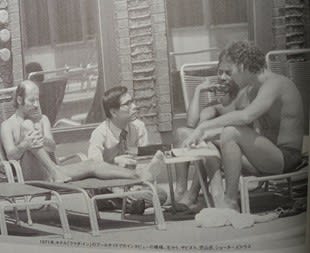

ここで再びスウィング・ジャーナル誌のきじで、1971年7月にウエザーに児山氏がインタヴューしている。

ここでウエザーの音楽を「全員が終始一貫して楽器演奏の手を休めることなく即興演奏を続けていること。ショーターやザヴィヌルが語っていたようにウエザー・リポートの音楽は多次元のソロを同時進行させつつ同時にそれをハーモニーさせて単一方向に向かわせるという考え方なのだ。よ読み取っている。

ウエザーが、なんと3作目から変化しだす前、まさに東京でのライブの半年まえ、まさにデヴューの「WEATHE REPORT」をライヴとして演奏しているというのがこのアルバムになっている。

変化をはじめる前と変化過程の隙間を埋めているように思う。まさに私たちを驚かせたグループ、ウエザー・リポートのライヴといえる。

冷静に聞いて、この音源、ウエザー・リポートの記録として非常に高い存在のアルバムだと思う。今年の発掘もの一番に入れて良いと思う。

WEATHER REPORT LIVE IN BERLIN 1971

Joe Zawinul(Electric Piano, Piano)

Miroslav Vitouš(Bass)

Alphonse Mouzon(Drums)

Dom Um Romao(Percussion)

Alan Skidmore(Flute, Soprano Sax, Tenor Sax)

John Surman(Soprano Sax, Bass Clarinet, Baritone Sax)

Wayne Shorter(Tenor Sax, Soprano Sax)

Eje Thelin(Trombone)

1971年9月3日旧西ドイツ-西ベルリン、Der Große Sendesaalのthe Haus des Rundfunksでのライヴ録音

CD 1:

1. I Would Like To Tell (Miroslav Vitous) 15:29

2. Early Minor (Joe Zawinul) 2:15

3. Fire Fish (Miroslav Vitous) 4:06

4. Early Minor (reprise) (Joe Zawinul) 2:18

5. Sunrise (Miroslav Vitous) 15:15

6. Moto Grosso Feio (Wayne Shorter) 13:40

7. Directions (Joe Zawinul) 11:41

CD 2:

1. Morning Lake (Miroslav Vitous) 3:46

2. Waterfall (Joe Zawinul) 5:36

3. Umbrellas (Joe Zawinul, Miroslav Vitous, Wayne Shorter) 6:44

4. Orange Lady (Joe Zawinul) 10:59

5. Dr. Honoris Causa (Joe Zawinul) 15:42

6. Eurydice (Wayne Shorter) 12:06