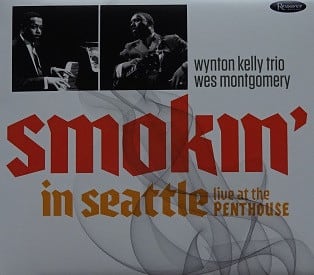

ウイントン・ケリーとウエス・モンゴメリーが一緒に演っている1966年のアルバムをきいていて、そこでベースを弾いているロン・マクルーアがアルバム・デヴューじゃないかと嬉しくなった。

ジャズ・ロックについての本を読んでいて、推薦盤にゲィリー・バートンの「ダスター」が上がっていて「イン・コンサート」の方がいいんじゃないかと書いた。

それでもう少し考えたんだけれど、インプロヴィゼーションとフォークとかロックを合わせるといういみでバートンの「tennessee firebird」なんてどうだろうと聞きなおしてみた。

このアルバムは、バートンが自身が過ごしたナシュビル時代を思い起こしてナシュビル時代の恩人、チェット・アトキンスの協力を得て1966年に録音したものです。

今回聞いてみて後にコンサートでも良く演奏されるようになる、ボブ・デュランの”I Want You”や自身の”Walter L.”を演っていて最初のころがわかっておもしろい。

聞いていて、あんりゃと気が付かなかったことが判明して嬉しくなった、というのが本日のテーマだけれど、まずはベイリー・バートン自伝(熊木信太朗 訳)をちょっと引用してみよう。

そのころ、ボブ・ディランが初めてナシュビルでレコーディングしたアルバム『ブロンド・オブ・ブロンド』がリリースさた。僕もそれに影響を受け、・・・・・ジャズとカントリーミュージックの融合というテーマが鮮明になっていく。

という事でチェット・アトキンスがナシュビルを代表するミュージシャンなども手配してくれるのだけれど、演奏をきいていて、このサックスうまいと思ってライナーを見たのが気づき立った。

サックスの奏者名がステファン・マーカスとある。あんりゃ、まてよこの吹き方はジャズ・ロック本にも2枚のアルバムが紹介されているステーヴ・マーカスじゃないか。ステファンはステーヴっていうし、前にきいたときにはノートの文字が小さいので良く見ていなかった。

メンバーについても自伝で書いてあるのでそこを引用してみよう。

その一方、ちぇっとはナシュビルを代表するミュージシャンの手配を進めてくれた―そのなかには最高の腕をもつギタリスト数名だけでなく、バンジョー、マンドリン、スチールギター、そしえハーモニカのトッププレイヤーも含まれていた。僕はゲッツ・バンドのリズムセクション―ベーシストのスティーヴ・スワローとドラマーのロイ・ヘインズ―をニューヨークから呼び寄せるとともに、バークリー時代の友人でもあるテナー・サックス奏者、スティーヴ・マルクスをナッシュビルに招いた。僕は何か違うことをしたいと考えていたけれど、それが見事に叶えられたわけだ。

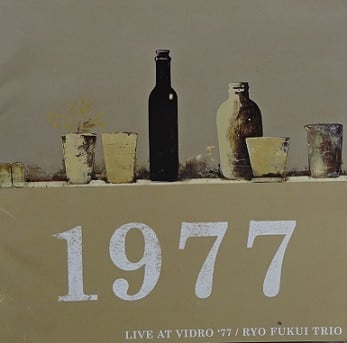

マルクスだって。このアルバム。バートンの出した中でも最も低い売り上げの一つとして書かれているけれどその後30年、CDでリイシュー(このCD)すると徐々に評判になって高い評価をあたえられた。

スティーヴ・マルクスことマーカスのディスクグラフィーをみると、このアルバムが一番年代がはやいということで、又大好きな人のアルバム・デヴューに当たってこれはうれしかった。

演奏はカントリーとフォークが実にすんなりと共存して今でもとても新鮮で、ロックとはいえないけれど、素晴らしいクロスオーバ―には間違いない。

多くの人の耳には届いていないとも思うけど、機会があったら是非聞いてみて欲しい。

tennessee firebird / GARRY BURTON

Banjo – Sonny Osborne

Bass – Henry Strzelecki, Steve Swallow

Drums – Kenneth Buttrey*, Roy Haynes

Fiddle – Buddy Spicher

Guitar – Chet Atkins, Jimmy Colvard, Ray Edenton

Harmonica – Charlie McCoy

Mandolin – Bobby Osborne

Organ – Gary Burton

Piano – Gary Burton

Saxophone – Stephen Marcus

Steel Guitar – Buddy Emmons

Vibraphone – Gary Burton

1 Gone

2 Tennessee Firebird

3 Just Like A Woman

4 Black Is The Color Of My True Love's Hair

5 Faded Love

6 Panhandle Rag

7 I Can't Help It

8 I Want You

9 Alone And Forsaken

10 Walter L.

11 Born To Lose

12 Beauty Contest

13 Epilogue