1年ほど前、“ザ・わらべ”や“こわらべ”のお師匠さんである中村花誠先生の日本舞踊家時代の映像「舌出し三番叟」を YouTube にアップしたところ、その“すご技”に多くの方々から反響があった。

このほど再び、今村孝明さんを通じて別の演目の映像をご提供いただいたのでさっそくご紹介したい。今回の演目は「まかしょ」。この演目も古典中の古典で「寒行雪姿見(かんぎょうゆきのすがたみ)」というのが正しい曲名だが、唄い出しが「まかしょ まかしょ まいてくりょ」という文句なので俗にこれを「まかしょ」という。

江戸時代、「まかしょ、まかしょ」と叫びながら絵を刷り込んだ小さい紙片をまき散らし、寒参りの代参をすると称して江戸市中をめぐり歩き、門付などを行なった願人坊主(がんにんぼうず)の姿が舞踊化されたもの。「まかしょ」というのは「撒きましょう」を縮めた言葉。

花誠先生については何度かこのブログでご紹介したことがあるが、再度かいつまんでご紹介しておきたい。

◇中村花誠(なかむらかせい):邦楽演奏家 兼 日本舞踊家

熊本市出身。祖母の影響で幼い頃から日本舞踊を始める。藤間流・藤間勢珠氏に師事し、15歳で名取となる。また、このころからお囃子(鳴物)を中村流・中村壽誠氏に師事、平成8年中村流師範となる。鳴物師と舞踊家の両方の顔を持つ異色の存在。精力的に日本舞踊および邦楽の発展と啓蒙普及に努めている。平成12年に立ち上げた少女舞踊団「ザ・わらべ」は実力と人気を兼ね備えた芸能集団に育ち、各地のイベントに引っ張りだこである。

【長唄 まかしょ】

このほど再び、今村孝明さんを通じて別の演目の映像をご提供いただいたのでさっそくご紹介したい。今回の演目は「まかしょ」。この演目も古典中の古典で「寒行雪姿見(かんぎょうゆきのすがたみ)」というのが正しい曲名だが、唄い出しが「まかしょ まかしょ まいてくりょ」という文句なので俗にこれを「まかしょ」という。

江戸時代、「まかしょ、まかしょ」と叫びながら絵を刷り込んだ小さい紙片をまき散らし、寒参りの代参をすると称して江戸市中をめぐり歩き、門付などを行なった願人坊主(がんにんぼうず)の姿が舞踊化されたもの。「まかしょ」というのは「撒きましょう」を縮めた言葉。

花誠先生については何度かこのブログでご紹介したことがあるが、再度かいつまんでご紹介しておきたい。

◇中村花誠(なかむらかせい):邦楽演奏家 兼 日本舞踊家

熊本市出身。祖母の影響で幼い頃から日本舞踊を始める。藤間流・藤間勢珠氏に師事し、15歳で名取となる。また、このころからお囃子(鳴物)を中村流・中村壽誠氏に師事、平成8年中村流師範となる。鳴物師と舞踊家の両方の顔を持つ異色の存在。精力的に日本舞踊および邦楽の発展と啓蒙普及に努めている。平成12年に立ち上げた少女舞踊団「ザ・わらべ」は実力と人気を兼ね備えた芸能集団に育ち、各地のイベントに引っ張りだこである。

【長唄 まかしょ】

まかしょ、まかしょ、まいてくりょ

まつか諸方の門々に、無用の札も何のその、構馴染の御祈祷坊主

昔かたぎは天満宮、今の浮世は色で持つ、野暮な地口絵げばこから、

引田してくる酒の酔、妙見さんの七つ梅、不動のお手の剣菱の、ぴんと白菊花筏

差すと聞いたら思う相手に、あほッ切、あふる手元も足元も、雪を凌いで来りける

君を思えば筑紫まで、翅なけれど飛梅の、すいが身を食う此の姿

一寸お門に佇みて、とこまかしてよいとこなり、ちょっとちょぼくる口車

春の眺はナア

上野飛鳥の花も吉原、花の中から

花の道中柳腰、秋は俄にナア、

心も浮々、浮れ烏の、九郎助稲荷の、角の長屋の年増が目に付き、

ずっと上ってむ、門の戸ぴっしゃり

しまりやすぜ

あれあの声を今の身に、思い浅黄の手ぬぐいに

紅の付いたが腹が立つ、そこを流しの神おろし

奇妙頂来敬って白す、夫日本の神々は、伊勢に内外に二柱、夫婦妹背の盃も、済んで初会の床浦明神、

哀愍納受一じゅう礼拝

屏風の外に新造が、祭も知らずねの権現、繻子の隙間洩る風は、遣手に忍ぶ明部屋の、

小隅に誰を松の尾明神、地色は坂本山王の、

廿一二が客取盛り、間夫は人目をせき明神、奇妙頂来懺悔懺悔、六根罪障

拗ねて口説を四国には、中も丸亀名も高き、象頭山、今度来るなら裏茶屋で、愛愍納受と祈りける

其御祈祷に乗せられて、でれれんでれれん口法螺を、吹風寒き夕暮に、酒ある方を尋ね行く行く

まつか諸方の門々に、無用の札も何のその、構馴染の御祈祷坊主

昔かたぎは天満宮、今の浮世は色で持つ、野暮な地口絵げばこから、

引田してくる酒の酔、妙見さんの七つ梅、不動のお手の剣菱の、ぴんと白菊花筏

差すと聞いたら思う相手に、あほッ切、あふる手元も足元も、雪を凌いで来りける

君を思えば筑紫まで、翅なけれど飛梅の、すいが身を食う此の姿

一寸お門に佇みて、とこまかしてよいとこなり、ちょっとちょぼくる口車

春の眺はナア

上野飛鳥の花も吉原、花の中から

花の道中柳腰、秋は俄にナア、

心も浮々、浮れ烏の、九郎助稲荷の、角の長屋の年増が目に付き、

ずっと上ってむ、門の戸ぴっしゃり

しまりやすぜ

あれあの声を今の身に、思い浅黄の手ぬぐいに

紅の付いたが腹が立つ、そこを流しの神おろし

奇妙頂来敬って白す、夫日本の神々は、伊勢に内外に二柱、夫婦妹背の盃も、済んで初会の床浦明神、

哀愍納受一じゅう礼拝

屏風の外に新造が、祭も知らずねの権現、繻子の隙間洩る風は、遣手に忍ぶ明部屋の、

小隅に誰を松の尾明神、地色は坂本山王の、

廿一二が客取盛り、間夫は人目をせき明神、奇妙頂来懺悔懺悔、六根罪障

拗ねて口説を四国には、中も丸亀名も高き、象頭山、今度来るなら裏茶屋で、愛愍納受と祈りける

其御祈祷に乗せられて、でれれんでれれん口法螺を、吹風寒き夕暮に、酒ある方を尋ね行く行く

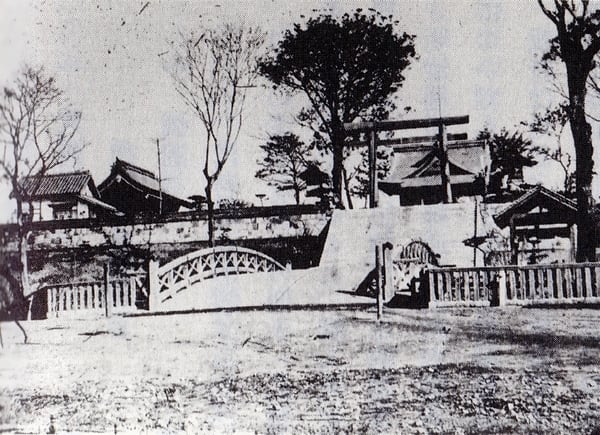

父の教員仲間だったI先生が師範学校生時代の昭和10年に著した京町についての研究レポートがある。各種文献や地区の長老の話などをまとめたものであるが、その中にこんな記述がある。

父の教員仲間だったI先生が師範学校生時代の昭和10年に著した京町についての研究レポートがある。各種文献や地区の長老の話などをまとめたものであるが、その中にこんな記述がある。