11月後半の作品展の目玉に、出雲大社の眞名井の勾玉を複製した。

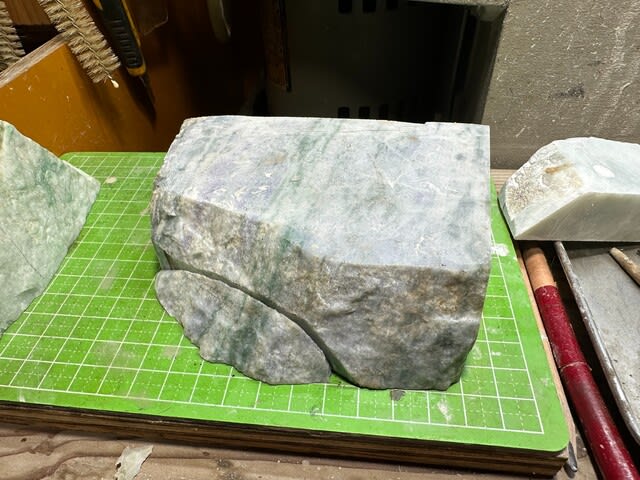

以前から弥生時代後期とされるこの勾玉は青海川水系のヒスイではないかと感じていたので、青海川採取の秘蔵原石を使用した。

原石の状態ではちょっと見には黒ヒスイ。実物より緑が薄く黒っぽいものの、ガラスのように透明な夜空に黒雲が浮ぶ風景がよく似ていて、これまでつくってきた複製の中で最も出来がよいので「黒眞名井」と銘をつけた。

遺物で黒ヒスイの装身具は見たことはなかったが、数年前に山梨の研究者から黒い勾玉が6世紀の古墳から出土したが、ガラスなのかヒスイなのか素材不明と写真鑑定を頼まれて、蛍光X線分析の前に①透過させた時の色の確認②比重測定の二点をアドバイス。

送られてきた透過写真は鮮やかな黄緑色だった。ガラス製なら黄緑に発色しないし、カーボン発色の黒ヒスイなら透過しないので、濃い深緑色のヒスイの可能性が高く、その後の蛍光X線分析でも硬玉ヒスイと結果がでた。

「黒眞名井」の透過光は白っぽい薄緑だが、黄緑だと原石価値がわたしには手が出ない桁違いとなる。

昨年に開催された大田区立博物館の「大勾玉展」で展示されていた、5世紀の群馬の「軍配山古墳」出土の丁子頭勾玉も同じヒスイのようだが、「文化遺産オンライン」では碧玉とされているのに、「国立博物館オンライン」では硬玉ヒスイ製とされているので、現地に行って調べたいと思う。

山梨の6世紀出土と群馬の5世紀出土と時期はずれているものの、古墳時代前期の勾玉の伝世品が埋納されたと考えれば、中部高原地帯の出土品という共通点はある。

時間ができたら福島・群馬・山梨・長野・岐阜までの中部高原地帯の勾玉行脚をしたいもの。ヒスイは光を透過させて二度愉しみましょ!