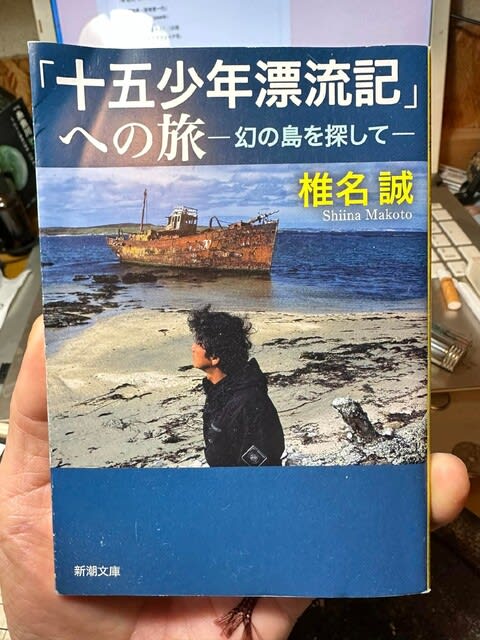

脳内イメージを史実のように断定しているナンチャッテ探訪記「アースダイバー神社編」にモヤモヤしていたので、口直しに椎名誠さんの「十五少年漂流記への旅」を読んだ。椎名さんの一連の探訪記は、文献をきちんと読んでから現地を探訪をした感想を語るというものなので、臨場感があってワクワクする。同じ探訪記でもモヤモヤとワクワクの差は大きいよ(笑)

椎名さんは少年時代に読んだ「十五少年漂流記」「さまよえる湖」などの冒険物語や探検記の感動が、その後の人生に与えた影響を熱く語っている。少年の好奇心を持ち続ける椎名さんの探訪記は好きですねぇ。私も椎名さんに影響されて高校のころから仲間を集めてキャンプしてた。

「十五少年漂流記への旅」の中で。高橋大輔という探検家が「ロビンソン・クルーソー漂流記」のモデルになった実在の人物の調査をして、住居跡まで発見したと絶賛していたのが「ロビンソン・クルーソーを探して」で、糸魚川図書館で検索してもらったらあるではないか!

文章の歯切れのよさもあって一気に読みおえたが、これぞリアルな探訪記でワクワクしながら読めて読了感はすがすがしい。文庫本もあるので興味のある方はぜひ!

高橋さんは学生時代から神話や伝説の検証をするバックパッカーで、卒業後もサラリーマンをしながら文献を精読しては現地を探訪していたそうだ。

ロビンソンクルーソーのモデルは、私掠船(国家公認の海賊船)の航海長だったアレクサンダー・セルカーク。その研究資料は海外にもなく、高橋さんは有給休暇を利用しては海外の博物館や研究者などを訪れては断片的な資料を集め、置き去りにされた島を野宿しながら歩きまわって、推理小説のようにその人物像に肉薄していく。

中沢新一の「アースダイバー神社編」のように脳内イメージを史実のように書いているわけではなく、300年前の実在の人物を文献と現地踏査で徹底検証して浮び上った人物像だから、まるでセルカーグの息遣いや声が聴こえてくるようだ。

本書には6年がかりの個人的な探訪が書かれているが、この時点ではセルカーグの住居跡は見つけられなかったとある。

その後の高橋さんの足跡をネット検索したら、その研究成果が「ナショナルジオグラフィック」に掲載され評判となり、アメリカの探検協会の支援で探検隊を組織して、ついにセルカーグの住居跡を特定できたとのこと。つまり高橋さんはロビンソン・クルーソーに世界一詳しい男だ。

脱サラして探検家になった高橋さんの熱意と行動力もすごいが、なにごとにも誠実な人なのだろう。

本書にでてくる海外の研究者たちやセルカーグの子孫も、自分の知る限りではそれ以上のことは言えないといった慎重な態度を持つが、高橋さんの真摯さに協力を惜しまない。

民俗学者の宮本常一も、一時資料を読み込み、当事者インタビューをしながらも「・・・であるらしい」と、安易に断定せずに様々な可能性の含みをもたせてますナ。