前回記事の続編です。

他のお風呂および館内に関しては、前回までの記事をご参照ください。

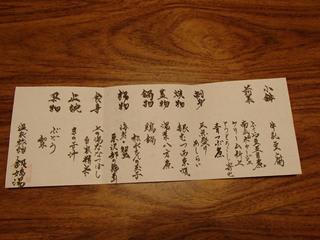

その1(客室・食事編)

その2(内湯「渓流の湯」「こもれびの湯」「せせらぎの湯」)

その3(貸切露天風呂「どんぐりの湯」「もみじの湯」)

その5(貸切露天風呂「トチニの湯」)

年始から連続して取り上げている北海道・上の湯温泉「銀婚湯」。

4編目となる今回は、前回に引き続き宿泊者専用の露天風呂にスポットライトを当てます。前回は赤い吊り橋を渡った対岸にある「どんぐりの湯」と「もみじの湯」でしたが、今回は橋を渡らず、橋の手前側(つまり旅館と同じ落部川の右岸側)にある「かつらの湯」と「杉の湯」です。

●かつらの湯

旅館からぐるっと回って吊り橋へ向かう途中、橋の手前右手に背高ノッポな桂が整然と2列に並ぶ並木道が伸びています。今回取り上げる2つのお風呂は、この並木道の先にあるんですね。ワクワクしながら砂利を踏みしめて歩みを進めます。

並木道を数十メートル歩いて左手に「かつらの湯」が聳え立っていました。玄関から歩いて4~5分の距離にあり、貸切露天の中では最も近いところに位置しています。こちらのお風呂は「もみじの湯」以上に砦のような外観をしていますね。スタジオジプリのアニメに登場しそうな佇まいで、巨大な岩の上に高床式のステージのような露天風呂が建てられているのであります。凄いな、こりゃ。

他の露天同様に天然の素材を存分に活かして周辺の環境と自然に調和しているのですが、「かつらの湯」という名前は、単に桂並木の道沿いに位置しているばかりでなく、脱衣小屋も桂の幹を刳り貫いて造られているんですから、これまた驚きです。

浴槽はステージ上の高床の下に据えられている巨岩を刳りぬいて造られたもので、湯船のフィーリングとしては「もみじの湯」に似ていますが、この巨岩のお風呂が地面に埋め込まれているのではなく、高床の上に設けられているということが不思議ですね。何も面白くさせようとして高床式にしているのではなく、大きな岩の上に湯船を刳りぬいたからこそ、その高さに合わせているわけです。こんなお風呂、他では滅多にお目にかかれませんね。どうやってこの巨岩を運んできたのかしら…。なおお風呂の周囲は塀で囲ってあるので、外部からの視線を気になさる方でも心置きなく湯浴みが楽しめるでしょう。

肝心のお湯ですが、他の貸切露天同様に川向1号・3号という2つの源泉の混合泉が用いられています。つまり落部川を渡ったお湯がここまで引かれているわけですね。貸切という利用特性ゆえに、各浴槽ともコンパクトなサイズなのですが、決して多くない源泉供給量に見合ったサイズであるとも言えますし、コンパクトであるからこそお湯の鮮度が維持され、常にシャキっとしたコンディションのお湯を堪能できるのかもしれません。

人間という生き物は高みに上がると誰しもが交感神経を昂ぶらせてアドレナリンを分泌しちゃうものですが、このお風呂では高い位置による興奮を得つつ、温泉に浸かって更に交感神経を働かせ、めちゃくちゃエキサイティングしながら「かつらの湯」での湯浴みを楽しみました。

●杉の湯

「かつらの湯」から並木道をさらに奥へ進むと、途中で鬱蒼とした杉木立に向かって右へ小径が分岐しています。

小径の先には、まるで集落を守る神様が祀られた祠のような小さな建物が、杉木立に守られるよにひっそりと佇んでいました。そのロケーションが「杉の湯」という名前の由来かと思われます。他の貸切風呂と異なり、ここだけは露天ではなく内湯です。

他の露天と異なり、このお風呂は施錠がしっかりしており、しかも施錠されるギミックがかなり凝っています。帳場で借りる棒状の入浴札を扉の横の穴に突っ込むと、特に音は鳴らないのですが内側のつっかえが傾いてカギが外れ、扉が開くようになっています。使用中は扉を閉めて、棒を所定の位置に差し込んでおくと、つっかえが水平状態で固定されて施錠されます。逆に内側から開ける場合は、つっかえを下から指でクイっと上げると引っ掛かりが外れて解錠される仕組みになっています。このギミックを設計し作り上げた職人さんって凄いですね。仕組みを理解するまで私は何度も施錠と解錠を繰り返してしまいました。女将いわく、このお風呂は他の貸切風呂と異なり、周辺の民家や道路から容易に辿りつけてしまうため、勝手に利用されないよう、カギを本格的なものにしているんだそうです。

戸を開けると、小さな窓から漏れ入ってくる薄明かりによって、真ん中に据えられてる浴槽がボンヤリと姿を現しました。室内に照明は無く、この窓から入ってくる明かりだけが頼りなのですが、私はこのお風呂を日没の時間帯に利用したため、入っているうちにどんどん暗くなり、やがて真っ暗になってしまったので、どうせ誰もここを覗きに来ることはないだろうと判断し、扉を半分くらい開けて辛うじて視野を確保しました。

フラッシュを炊くとこんな感じ。小さいながらも総木造の本格的な建築ですね。備品類は特に用意されておらず、桶と腰掛け代わりの切り株が置かれているだけです。

浴槽の隅っこには石材がセットされていますね。どこかで同じような石を見た気がするなぁ、と思いついて必至に脳味噌の引き出しを掻き回して記憶を探してみたら、この銀婚湯の女性用内湯「こもれびの湯」でも同じように浴槽隅に切り出された石材が立てられていることに気づきました。総木造の室内にアクセントをもたらすべくデザインとして据えられているのでしょうけど、もしかしたら石材に何らかの文字が彫られているかもしれず、それを読むかあるいは館内の案内を見れば、この石の意味がわかるのかもしれません。しかしながら、そういう細かな点に気付かない愚鈍な私は、ついぞ石の意味がわからないまま今に至っています。なお画像の右隅で見切れているのは湯もみ棒ですが、この時はちょうど良い湯加減だったために湯もみせずに済みました。

フラッシュ無しではこんな感じ。閉所恐怖症あるいは暗所恐怖症の方でしたら利用しにくいお風呂かもしれませんが、私のようにそうした点を苦にならない方でしたら、無音で薄暗い室内環境が却って入浴中に落ち着きをもたらし、何者にも邪魔されること無くじっくりお湯と対峙することができました。換気目的のためか外気もちゃんと入ってくるので、半露天のような雰囲気も楽しめます。

雰囲気の良い温泉は津々浦々に数多あれど、お湯と一対一でじっくり向き合えるお風呂って意外と少なく、「杉の湯」での入浴は貴重な体験となりました。露天も良いのですが、この「杉の湯」も深い印象を与えてくれました。

さてさて、銀婚湯の最終回となる次回は、私が貸切露天の中で最も気に入った「トチニの湯」です

川向1号・川向3号の混合

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 74.5℃ pH7.3 23.5L/min(混合) 溶存物質7.364g/kg 成分総計7.606g/kg

Na+:2265mg(93.83mval%),

Cl-:2203mg(58.07mval%), SO4--:953.1mg(18.54mval%), HCO3-:1521mg(23.30mval%),

H2SiO3:109.9mg, HBO2:136.8mg, CO2:242.3mg,

※貸切露天風呂は宿泊者専用です。日帰りでは利用できません。また夜間も使用不可です。

次回へ続く。

他のお風呂および館内に関しては、前回までの記事をご参照ください。

その1(客室・食事編)

その2(内湯「渓流の湯」「こもれびの湯」「せせらぎの湯」)

その3(貸切露天風呂「どんぐりの湯」「もみじの湯」)

その5(貸切露天風呂「トチニの湯」)

年始から連続して取り上げている北海道・上の湯温泉「銀婚湯」。

4編目となる今回は、前回に引き続き宿泊者専用の露天風呂にスポットライトを当てます。前回は赤い吊り橋を渡った対岸にある「どんぐりの湯」と「もみじの湯」でしたが、今回は橋を渡らず、橋の手前側(つまり旅館と同じ落部川の右岸側)にある「かつらの湯」と「杉の湯」です。

●かつらの湯

旅館からぐるっと回って吊り橋へ向かう途中、橋の手前右手に背高ノッポな桂が整然と2列に並ぶ並木道が伸びています。今回取り上げる2つのお風呂は、この並木道の先にあるんですね。ワクワクしながら砂利を踏みしめて歩みを進めます。

並木道を数十メートル歩いて左手に「かつらの湯」が聳え立っていました。玄関から歩いて4~5分の距離にあり、貸切露天の中では最も近いところに位置しています。こちらのお風呂は「もみじの湯」以上に砦のような外観をしていますね。スタジオジプリのアニメに登場しそうな佇まいで、巨大な岩の上に高床式のステージのような露天風呂が建てられているのであります。凄いな、こりゃ。

他の露天同様に天然の素材を存分に活かして周辺の環境と自然に調和しているのですが、「かつらの湯」という名前は、単に桂並木の道沿いに位置しているばかりでなく、脱衣小屋も桂の幹を刳り貫いて造られているんですから、これまた驚きです。

浴槽はステージ上の高床の下に据えられている巨岩を刳りぬいて造られたもので、湯船のフィーリングとしては「もみじの湯」に似ていますが、この巨岩のお風呂が地面に埋め込まれているのではなく、高床の上に設けられているということが不思議ですね。何も面白くさせようとして高床式にしているのではなく、大きな岩の上に湯船を刳りぬいたからこそ、その高さに合わせているわけです。こんなお風呂、他では滅多にお目にかかれませんね。どうやってこの巨岩を運んできたのかしら…。なおお風呂の周囲は塀で囲ってあるので、外部からの視線を気になさる方でも心置きなく湯浴みが楽しめるでしょう。

肝心のお湯ですが、他の貸切露天同様に川向1号・3号という2つの源泉の混合泉が用いられています。つまり落部川を渡ったお湯がここまで引かれているわけですね。貸切という利用特性ゆえに、各浴槽ともコンパクトなサイズなのですが、決して多くない源泉供給量に見合ったサイズであるとも言えますし、コンパクトであるからこそお湯の鮮度が維持され、常にシャキっとしたコンディションのお湯を堪能できるのかもしれません。

人間という生き物は高みに上がると誰しもが交感神経を昂ぶらせてアドレナリンを分泌しちゃうものですが、このお風呂では高い位置による興奮を得つつ、温泉に浸かって更に交感神経を働かせ、めちゃくちゃエキサイティングしながら「かつらの湯」での湯浴みを楽しみました。

●杉の湯

「かつらの湯」から並木道をさらに奥へ進むと、途中で鬱蒼とした杉木立に向かって右へ小径が分岐しています。

小径の先には、まるで集落を守る神様が祀られた祠のような小さな建物が、杉木立に守られるよにひっそりと佇んでいました。そのロケーションが「杉の湯」という名前の由来かと思われます。他の貸切風呂と異なり、ここだけは露天ではなく内湯です。

他の露天と異なり、このお風呂は施錠がしっかりしており、しかも施錠されるギミックがかなり凝っています。帳場で借りる棒状の入浴札を扉の横の穴に突っ込むと、特に音は鳴らないのですが内側のつっかえが傾いてカギが外れ、扉が開くようになっています。使用中は扉を閉めて、棒を所定の位置に差し込んでおくと、つっかえが水平状態で固定されて施錠されます。逆に内側から開ける場合は、つっかえを下から指でクイっと上げると引っ掛かりが外れて解錠される仕組みになっています。このギミックを設計し作り上げた職人さんって凄いですね。仕組みを理解するまで私は何度も施錠と解錠を繰り返してしまいました。女将いわく、このお風呂は他の貸切風呂と異なり、周辺の民家や道路から容易に辿りつけてしまうため、勝手に利用されないよう、カギを本格的なものにしているんだそうです。

戸を開けると、小さな窓から漏れ入ってくる薄明かりによって、真ん中に据えられてる浴槽がボンヤリと姿を現しました。室内に照明は無く、この窓から入ってくる明かりだけが頼りなのですが、私はこのお風呂を日没の時間帯に利用したため、入っているうちにどんどん暗くなり、やがて真っ暗になってしまったので、どうせ誰もここを覗きに来ることはないだろうと判断し、扉を半分くらい開けて辛うじて視野を確保しました。

フラッシュを炊くとこんな感じ。小さいながらも総木造の本格的な建築ですね。備品類は特に用意されておらず、桶と腰掛け代わりの切り株が置かれているだけです。

浴槽の隅っこには石材がセットされていますね。どこかで同じような石を見た気がするなぁ、と思いついて必至に脳味噌の引き出しを掻き回して記憶を探してみたら、この銀婚湯の女性用内湯「こもれびの湯」でも同じように浴槽隅に切り出された石材が立てられていることに気づきました。総木造の室内にアクセントをもたらすべくデザインとして据えられているのでしょうけど、もしかしたら石材に何らかの文字が彫られているかもしれず、それを読むかあるいは館内の案内を見れば、この石の意味がわかるのかもしれません。しかしながら、そういう細かな点に気付かない愚鈍な私は、ついぞ石の意味がわからないまま今に至っています。なお画像の右隅で見切れているのは湯もみ棒ですが、この時はちょうど良い湯加減だったために湯もみせずに済みました。

フラッシュ無しではこんな感じ。閉所恐怖症あるいは暗所恐怖症の方でしたら利用しにくいお風呂かもしれませんが、私のようにそうした点を苦にならない方でしたら、無音で薄暗い室内環境が却って入浴中に落ち着きをもたらし、何者にも邪魔されること無くじっくりお湯と対峙することができました。換気目的のためか外気もちゃんと入ってくるので、半露天のような雰囲気も楽しめます。

雰囲気の良い温泉は津々浦々に数多あれど、お湯と一対一でじっくり向き合えるお風呂って意外と少なく、「杉の湯」での入浴は貴重な体験となりました。露天も良いのですが、この「杉の湯」も深い印象を与えてくれました。

さてさて、銀婚湯の最終回となる次回は、私が貸切露天の中で最も気に入った「トチニの湯」です

川向1号・川向3号の混合

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 74.5℃ pH7.3 23.5L/min(混合) 溶存物質7.364g/kg 成分総計7.606g/kg

Na+:2265mg(93.83mval%),

Cl-:2203mg(58.07mval%), SO4--:953.1mg(18.54mval%), HCO3-:1521mg(23.30mval%),

H2SiO3:109.9mg, HBO2:136.8mg, CO2:242.3mg,

※貸切露天風呂は宿泊者専用です。日帰りでは利用できません。また夜間も使用不可です。

次回へ続く。