(2021年12月訪問)

「白い恋人」と並んで有名な北海道のお土産お菓子と言えば六花亭の「マルセイバターサンド」。新千歳で買う人も、それをもらう人も、どなたもマルセイの意味を考えることは無いかと思いますが、そのマルセイと今回取り上げる伊豆松崎の大沢温泉とは浅からぬ関係があるのです。

大沢温泉でかつて営業していた「大沢温泉ホテル依田之庄」は歴史ある庄屋建築を改造した温泉旅館でしたが、経営不振に陥って2017年に破産してしまいました。その後、ホテルの跡地を松崎町が買い取り、浴場などをリニューアルさせて2020年12月27日にオープンした新しい公営日帰り入浴施設が今回訪ねる「大沢温泉 依田之庄」です。

リニューアルに当たって、受付の建物は新しく建てられたようです。

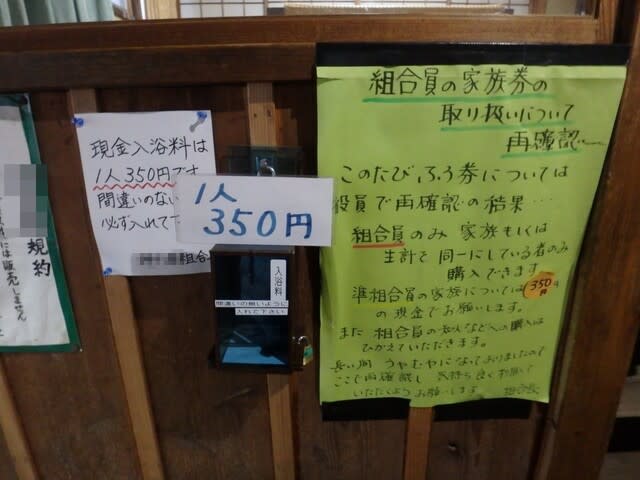

私の訪問した時点ではコロナ感染症対策のため、入館時に名前と住所そして電話番号の記入を求められました。受付で湯銭を直接現金で支払い、中へと進みます。

なおこの受付棟の左側には旧ホテル時代の客室を転用した入浴客用休憩室が用意されていますので、湯上りにゆっくり過ごすことも可能です。

さすがに開業して間もないため、館内はどこもかしこもピッカピカ。

この廊下に沿って浴場が2つあり、1週間ごとに男女を入れ替えているんだそうです。私が訪ねた時は、受付側(手前側)の「橘の湯」に朱色の暖簾が掛かっており・・・

奥の「庄屋の湯」に紺の暖簾が掛かっていました。このため本記事では「庄屋の湯」に限定して取り上げます。なお今回利用できなかった「橘の湯」は、内湯と露天風呂がひとつずつあるんだそうです。

脱衣室は天井が高く、明るく広くてとっても綺麗。洗面台やドライヤーも十分な数が用意され、ウォーターサーバーもあり、エアコンも完備で至れり尽くせり。ストレスを感じず快適に使えます。また室内のお手洗い付近には休憩できる小上がりも設けられています。なおロッカーは100円リターン式です。

脱衣室から緩やかなスロープを下ってゆくような造りになっているこの「庄屋の湯」は天井がとても高く、明るくて開放的。坪庭のような設えもあってボタニカルな温室のようです。入室した瞬間、その開放感に心が躍り、思わず両腕を伸ばして室内を見回してしまいました。基本的には旧ホテル時代のお風呂がそのまま流用されているので、公営の日帰り入浴施設にもかかわらず非日常的なラグジュアリー感を楽しめるわけですね。なおこの「庄屋の湯」には露天風呂が無い代わり、浴槽が2つ設けられています。リニューアルによって旧ホテル時代のお風呂から変更された点としては、以前は床が板張りだったのに対し、現在は伊豆青石敷きになっている点、浴槽に手摺が取り付けられた点、シャワー水栓が交換された点などでしょうか。

2つある浴槽のうち、脱衣室から見て右側の浴槽は5m×2.5mほどでしょうか。縁には白木が嵌められ、浴槽内部はモルタルで石が模様のように埋められています。その浴槽に張られたお湯は絶妙な湯加減。微睡みを誘う私好みの温度でした。一方、(画像には写っていませんが)左側の浴槽は右側より一回り小さく、それゆえ湯加減はちょっと熱めです。普段は非加温かけ流しですが、冬季には加温されるそうですから、加温の影響を受けて熱めのセッティングになっていたのでしょう。

洗い場は左右に分かれて配置されており、右側の浴槽の向こう側にシャワーが3つ、そして脱衣室の洗面台と背中合わせになるような感じで左側浴槽の近くに3つの計6ヶ所です。シャワーの一ヶ所ごとの間隔が広いので、隣客との干渉を気にせず使えるのが嬉しいところ。さすがに新しい水栓だけあってシャワーはストレスなくスムーズに出て、水圧もちょうど良く、快適に使用できました。なおシャワーからでるお湯は浴槽と同じ温泉です。源泉使用のために場合によっては温度が上下するそうですが、私の訪問時は全く問題ありませんでした。

浴槽の温泉は後述する依田家の家紋が付けられた湯口から投入されています。そして・・・

浴槽を満たしたお湯は縁の上部から溢湯するのではなく、オーバーフロー管から排出されています。オーバーフローする量が多いので、見ているだけでも豪快な気持ちになって爽快です。

なお上述のようにこの「庄屋の湯」には露天風呂がありませんが、その代わりに濡れ縁があって、沢が流れる庭を眺めながらのんびりクールダウンできてとても気持ち良いのです。私はこの濡れ縁で大の字で寝てみたところ、最高に爽快でした。なお庭の向こうは道路なので塀が立ちはだかっていますが、春には塀越しの桜が綺麗に咲き誇るものと思われます。

お湯は無色透明でほぼ無臭ですが、しっかりと石膏の味が感じられ、やや芒硝の風味もあったように記憶しています。基本的には石膏泉タイプの単純泉と表現して良いでしょう。少々のトロミありがあって鮮度感も良く、しっかりかけ流されていて大変結構なお湯です。館内表示によれば塩素消毒されているとのことですが、特に消毒臭は気になりませんでした。なお源泉温度の関係で冬のみ加温されていますが、そのお蔭か実に心地の良い湯加減が保たれており、特に大きな右側の浴槽は私好みの湯加減で、湯船から出ようと思っても後ろ髪を引かれて出られなくなるほど良いお湯でした。

旅館やホテルのお風呂へ日帰り入浴する場合は、営業時間が短かったり、場合によっては日帰り入浴自体が断られたりするので、思った以上に心理的なハードルが高くて利用しにくいのですが、こちらは元々旅館の立派なお風呂を日帰り入浴専門の公営施設として利用できるため、そうしたハードルが非常に低くなり、非日常的な入浴体験を気軽に楽しむことができました。

お風呂上がりに、同じ敷地内にある旧依田邸を見学しました。「大沢温泉ホテル」時代にも使われていたこの母屋は約300年前に建てられたもので、伊豆では2番目に古い民家だそうです。

こちらは母屋の中。以前は予約が困難なほど人気を博したそうで、館内の応接間は往時の賑わいを偲ばせてくれます。

中庭を囲むように離れや蔵などが建ち並んでおり、各建物は廊下でつながっています。

伊豆らしいなまこ壁の外壁が印象的ですね。

ホテル当時の客室内も見学可能。

依田家は元々武田信玄の家来だったらしく、戦国時代の後期に甲州から伊豆へ移ってきたそうです。その依田家は江戸時代になると木炭生産と輸送業(廻船業)で栄え、幕末の頃からは養蚕業と製糸業を営むようになり、松崎は日本有数の生糸生産地になったんだそうです。館内には依田家や当地の歴史に関する資料などが展示されており、歴史が好きな私としては入浴より多い時間を見学に費やしてしまいました。

依田家は地域の名家として大いに栄え、国会議員を輩出するまでになったのですが、洋の東西や時代の如何を問わず、どの家庭どの家族にも本流から外れる子孫が生まれるのは当然のこと。上画像に写っている依田家の三男坊として嘉永6年に生まれた依田勉三は、伊豆松崎で家業に関わることなく、自らのフロンティア精神を発揮するため、まだ開拓されていない頃の北海道帯広へ渡って・・・

十勝の開墾を目的とした「晩成社」を結成したんだそうです。「晩成社」は自然の猛威に何度も襲われながら開墾に努め、開拓するのみならず農業や畜産酪農業など食糧生産などにもチャレンジしたのですが、その一つとして明治38年に北海道で初めて生産されたバターが「マルセイバター」。つまりマルセイとは「晩成社」のことを指していたんですね。

並々ならぬ努力の甲斐もむなしく「晩成社」の事業は上手くいかずに、大正時代には活動を休止してしまうのですが、それから長い年月が経った昭和52年、帯広の六花亭が十勝開拓の礎を築いた「晩成社」の名を借り、東京代官山にある小川軒のレーズンウィッチを参考にして生産・販売を開始したのが、本記事冒頭に紹介した「マルセイバターサンド」です。「マルセイバターサンド」のパッケージがレトロ調なのは、「晩成社」当時の「マルセイバター」の包装を模しているからです。話が長くなりましたが、つまり北海道土産の代表格である「マルセイバターサンド」の「マルセイ」は、元を辿ると伊豆松崎の依田家に行き着くわけです。

気持ち良いお風呂から上がってこの旧依田邸で資料を見学していた私は、この時に初めて当地と北海道土産との縁を知り、非常に驚きました。歴史って面白いですね。

大沢5号

単純温泉 41.2℃ pH8.1 成分総計0.787g/kg

Na+:101.8mg, Ca++:127.9mg,

Cl-:15.9mg, SO4--:480.3mg, HCO3-:20.2mg,

H2SiO3:33.6mg,

(令和元年7月31日)

加水加温循環ろ過無し(ただし冬期は加温あり)

消毒あり(衛生管理のため塩素注入)

静岡県賀茂郡松崎町大沢153

0558-36-3020

ホームページ

10:00~20:00(受付19:30まで) 木曜定休

700円

ロッカー(100円リターン式)・シャンプー類・ドライヤーあり

なお「旧依田邸」は無料で見学できます。開館時間などは

こちらをご覧ください。

私の好み:★★★