「紫波・赤沢の義経伝承地を訪ねるバスツアー」(その3)

「道の駅・紫波」で早々に土産を買い求めて、いよいよ第一の見学地である福宝薬師堂と経清の母の供

養碑がある音高山南麓目指して出発です。(予定は10:20着、坂道徒歩往復と見学、10:50発)

「白山神社」の第一鳥居前にバスを駐めて、約100mぐらいを「福宝薬師寺」目指して歩きます。

白山神社へは、この道を右側に約1㎞ほど進むそうです。但し、道が狭いのでマイカー(普通車)し

か通れないそうです。

薬師寺の参道の傍にぶどう(葡萄)畑が広がっていました。少しだけでしたが、まだ収穫されずに残っ

ているブドウがありました。

(上)第2の鳥居。

(上)赤沢地区の音高山南麓の福宝薬師堂:薬師堂、毘沙門堂、阿弥陀堂は、蓮華寺の鎮守社として建

立 されたもの。かつて堂宇は、100を越えるほどあったと伝えられている。これら一連の堂宇を含む一

帯を指して「蓮華寺」と総称しているのだが、阿弥陀堂は清衡が建立、毘沙門堂と薬師堂は秀衡が建立し

た他、白山神社を再建、神領を寄進して手厚く保護したと伝えられる。古記録が焼失した為に、建立年は

不明だが、これらの堂宇も三度火災にあって焼失し、現在4度目の再建となって現在に至っている。

かつて白山神社と共にあったといわれる天台宗大本山格の「蓮華寺」の位置は、薬師堂を基点にし、周

囲の山と夏至・冬至の太陽の日没位置を精密に計算されて建立されていることがわかっている。薬師堂は、

平泉の接待館に似せて建てられたのではないか。そして、当時その機能を充分に果たしたのではないか。

とすれば、規模も相当大きかったのではないかと想像されるのである。

http://www.shiwa-kanko.jp/koushin/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%A0%82/ [赤沢薬師堂]

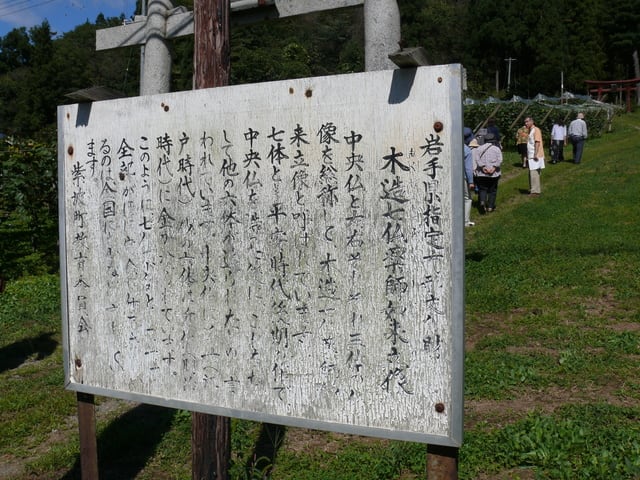

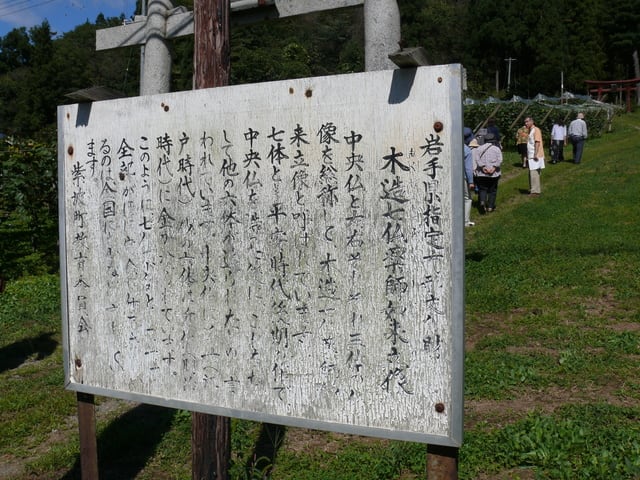

薬師堂に安置されている「七仏薬師如来立像」は、岩手県指定文化財となっている。薬師如来は、病者を

救い、苦しみを除くという仏。高さは120~130㎝。いずれも右手は施無畏印(指をやや曲げ、掌を前方

に向けて挙げる相)で、左手は掌を上に向けて薬壺を持っている。この七仏は、奥州藤原氏の時代の仏像

で、三度の火災からも守られたことを示している。製作年代が12世紀代であり、全国的にみても大変貴重

な事例である。

薬師如来は、東仏土「浄瑠璃世界」に住む仏であるが、薬師堂が樋爪館跡から東の位置に建てられている

ことを考えると、それを意識して奉られたものと想像する他はない。薬師堂は、赤沢の地元の薬師講がお護

りしており、毎年12月8日に御祭礼を執り行っている。この行事は、平安時代から900年間続けられてきた

貴重な祭礼行事となっている。紫波町にかつて存在した多くの寺院は、明治初頭の悪法、廃仏毀釈令によっ

て、そのほとんどが廃寺となって消滅してしまったが、この薬師堂は、信徒の厚い信仰心によって、その悪

法から守られた希少な事例であり、かつ、樋爪氏の仏教文化を現代に伝える希少な事例ともなっている。

[講師・山崎純醒氏作成の「2017.9.15 紫波・赤沢義経伝承地を訪ねるバスツアー」(史跡解説)より]

(下)鎌倉時代末期の石卒塔婆群10基が散在し、正和元年(1312年)、嘉暦2年(1327年)、嘉暦

4年(1329年)、元徳3年(1331年)の紀年銘があるそうです。前九年合戦(1051~1062年)のとき、

一族の遠山師重は、経清の母とともに赤沢へ落ち延び、母はここで亡くなったと言われており、少し離れ

た場所に経清の母の供養碑があります。

薬師堂から白山神社の本殿に参拝する為には、細く急な参道を登り、さらに、とてつもなく急勾配な階

段、226段を登り切らなければならない。しかし、よほどの健脚でもない限り、登り切るのは難しいで

あろうという。「経清の母の供養碑」は、この参道から分岐して直ぐの所にありました。

薬師堂から白山神社本殿に登る参道(ここから分岐した山道の先に「経清母の供養碑」が立てられてい

る。)の湿地に群生しているツリフネソウ(釣舟草)が、紅紫色の花を沢山咲かせていました。

(上と下)経清(つねきよ)母の供養碑(伝):前九年合戦で安倍氏(棟梁・安倍頼時)と源氏(棟梁・

源頼義)の全面対決が勃発したのは天喜4年(1056)のことである。この年、藤原経清の甥・遠山師重

(もろしげ)は、戦火を逃れる為、経清の母と、出産を控えた経清の妻(有加)を連れて、赤沢の地に

落ち延び、師重の伯父であった蓮華寺の住職、円覚良円法師良信に匿われた。前九年合戦勃発から間もな

く、清衡はこの赤沢の地で誕生したのである。

その6年後の康平5年(1062)9月17日、藤原経清は、戦いに敗れて平国妙によって捕えられ、源頼義

の面前で、首を鈍刀で引き切られたという、残虐な刑に処せられた。この時、清衡は数え7歳、清衡の母

(有加)は23歳前後であった。

清衡の母は、赤沢の地で我が子経清の死を知らされたに違いない。経清の母は、経清の霊を弔いながら、

ここ赤沢の地で生涯を送り、孫・清衡の行く末を案じつつ、静かに没したと云い伝えられている。

経清が亡くなってから267年後、白山別当家第12代遠山重詮(しげあきら)の頃、経清の母を供養する

為に、音高山の麓、白山神社参道脇に板碑が建立された。それは、高さ9尺、幅3尺の墓碑で、建てられた

のは嘉暦4年(1329)6月23日と刻まれていたという。今は文字が風化して判読はできないが、施主は「

道成」と刻まれていたという。道成とは誰か。経清の末裔に連なる人物か、それとも当時の蓮華寺檀家総代

の名前だったのか、それを知る古文書は、たびたび起こった火災で焼失し、知る手立ては、今は無い。

板碑の願文には「如秋昔所願 今昔巳是供 仁一切衆生皆令入佛道」(一切衆生に恵みを及ぼし、成仏・

得道の願いを果たささまらんや)とあり、「敬白」の二文字で結んでいる。この石碑に刻まれた文字の中に

は、現在も解読できない謎の文字もあったという。[講師の山崎純醒(じゅんせい)氏作成の「2017.9.15

紫波・赤沢義経伝承地を訪ねるバスツアー」(史跡解説)より]

(下)講師の山崎純醒(やまざき・じゅんせい)氏:昭和31年、岩手県山田町生まれ、現在、紫波町に在住。60歳。日本古代史研究会会員、日本エッセイスト協会会員、日本詩人会議会員、日本レクリェーション協会会員、日本郵趣協会会員、日本スカウト切手協会会員。

(下2つ)白山神社本殿に登る急な参道:とてつもなく急勾配な階段226段を登り切らなければならないという。

ツリフネソウ(釣舟草)ツリフネソウ科 ツリフネソウ(インパチェンス)属 Impatiens textori

細い柄の先にぶら下がって咲く花を花器の釣舟にたとえたもの。花を帆掛け舟に見立てたという説もある。

水辺などの湿った所に生える一年草。高さは50~80㎝。茎は赤みを帯びるものが多く、節が膨らむ。葉は

互生し、長さ5~15㎝の広披針形で、縁に小突起のある鋸歯がある。花期は7~9月。花は紅紫色で長さ3~

4㎝。花が白色のものもある。ツリフネソウの仲間の花は、いずれも花弁が3個ある。萼片も3個あるが、花

弁と同じ色なので花弁のように見える。萼片のうちの1個は大きく袋状になり、先端は細長い距になっている。

ツリフネソウの仲間の見分けのポイントはこの距で、ツリフネソウは距が渦巻き状に巻き込んでいる。果実

は細い紡錘形で、熟すと果皮が裂けて種子が飛散する。分布:北海道~九州。[山と渓谷社発行「山渓ポケッ

ト図鑑2・夏の花」より]