「紫波・赤沢義経伝承地を訪ねるバスツアー」(その7)

2017年9月15日(金)、岩手県紫波町「樋爪館(ひづめのたち)・五郎沼」の古代ハス

国道4号線沿いにある「樋爪館・五郎沼」を目指してバスは走ります。バスが入った入口から東側を

見ると東北新幹線の高架橋が見えました。[予定:14:50着、15:00発、説明と見学]

(上と下)五郎沼:カモなどが泳いでいました。

(上)薬師神社の屋根が左側に見えました。

(上)車窓から見えた赤石小学校。

樋爪館(ひづめのたち)・五郎沼

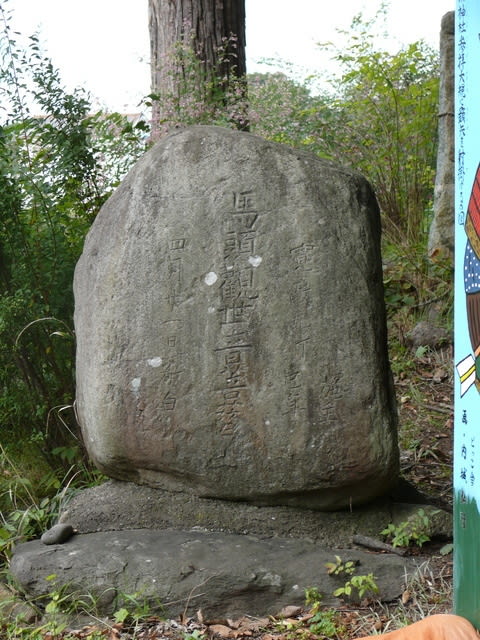

◆樋爪館の由来 樋爪館跡は、かつてこの地を治めていた樋爪氏の政庁跡だったとされている。「ひづめ」

は「樋爪」「比爪」「肥爪」「火爪」「火詰」の五通りの表記がある。どの表記も間違いではない。紫波の

地元では「樋爪」の表記をずっと用いてきたのだが、ここ数年の考古学会の表記は「比爪」の表記に統一さ

れてきている。地元の歴史研究会である、ひづめ館懇話会(会長・高橋敬明)の会報(平成29年8月20日号

で第74号)の題字は、この五通りの表記があるゆえに、漢字表記にせず『ひづめだて』となっている。

尚、館の表記は比爪でも、領主の表記は「樋爪氏」である。奥州藤原氏の一族である樋爪氏が、この地方の

砂金を支配する為に建てた居館が比爪館である。

樋爪氏初代は奥州藤原氏初代清衡の子である清綱で、泉亘十郎を名乗った。清綱には六人の子がいたが、

太郎俊衡が奥州合戦に参戦する為にこの地に赴任し、館を建てたとされる。比爪館は「ひづめのたち」と

呼称する。「たて」ではない。奥州領域で「たち」と呼称するのは「高館」「衣川館」「比爪館」の3つし

かない。それだけに平泉との繋がりの深さが窺い知れる。武将が住む屋敷は「たて」や「やかた」と呼称す

る。「たち」は政庁としての機能を果たした場所だったが故に「たち」と呼称するのである。それ故、俊衡

の家臣たちは、館の主(あるじ)を「おやかた様」ではなく「みたち」と呼んだ。

俊衡は、奥州合戦で降伏後、神職だった故に放免され、八田知家に預かりの身となった。後に本領を安堵

され、日詰大荘厳寺に住した。藤原四代泰衡の子・秀安を育て、娘璋子を秀安に嫁がせている。その末裔は

現在まで連綿と血脈をつなげている。秀安は安倍姓を名乗り、8代目の秀政までは安倍姓であったことが確

認されているが、いつの時代からか阿部姓に改姓している。

樋爪氏が支配する地域は、昭和の時代までは紫波地方に限定した領域と考えられてきたが、平成に入って

調査が進むにつれ、樋爪氏の領域が青森・十三湊以南に及び、いわゆる陸奥六郡を支配領域にしていたこと

が次第に分かってきたのである。従来「小平泉」と称されてきた比爪館であるが、史実は平泉に匹敵する、

否、その規模を上回る可能性も否定できなくなってきているのである。現在の歴史学会の考え方は、奥州藤

原氏と樋爪氏は「同格」の横の繋がりで結ばれた親族関係と定義している。

◆樋爪五郎季衡:弟・五郎季衡(すえひら)は、当時、紫波町片寄新田に住んでいたが、館の敷地内に造営

された池で夏場によく泳いでいたというゆかりから、いつの時代からか「五郎沼」の愛称で呼ばれるように

なったのだという。また、祭事も執り行ったと思われ、沼に舟を浮かべ、雅楽も奏でたのではないかと思わ

れる。沼の底から多数のかわらけが出ていることから、船の上で酒も飲んだことが窺える。

今は「沼」の呼称にされてしまったが、かつてこの五郎沼は、今の4倍ほどの面積があったことが学術調

査で明らかになっている。平泉・毛越寺の大泉ケ池に匹敵する面積であったことになる。かつての樋爪氏の

栄雅を物語る象徴的な「池」だった訳である。

この沼は、北上川に注ぐ滝名川の氾濫を防ぐ洪水調節の役割も担っていたとも伝えられる。沼には中島が

あって、かつての中島は今の数倍も広かったという。由緒によると、中島は、かつて観音島と呼ばれ、中島

のお堂に千手観音(台座を含めた総高13㎝、像高5.5㎝、肘張り2.8㎝)が安置されていたという。千手観音

は室町時代の作で、斯波氏の時代には、五郎沼より西に15間離れた所にあったが、参拝者が難儀するという

ので、代官に願い出て、享保元年(1716)に中島に移築したとある。また、昭和9年(1934)、沼の土手を

整地したところ、経塚が出土し、中から経文を納めた素焼きと青銅の二重経筒、魔除けの短刀が出てきたと

いう。また、沼の底からも様々な出土品が出てきたという。

五郎季衡は、奥州合戦で降伏後、宇都宮の二荒神社職掌として配属。後に脱走した為に横死。罪が重いと

して首足、処を異にし、首は上河原に、胴は今泉町に葬られたとある。(『宇都宮大明神代々奇瑞記』)

伝説によれば、五郎は故郷恋しさの余り、二荒山神社を脱走し、五里(現在の距離で3.27㎞)ほど逃げた

所で追手に捕まり、抵抗した為にその場で討たれたという。討たれた場所は樋爪坂と呼ばれ、明治時代まで

名が残っていたが、明治17年(1884)の道路改修により坂は消えてしまったという。この坂のあった場所

(JR宇都宮駅の西口付近)の近くに、頼朝ゆかりの二峰山神社があり、吾郎の墓と伝えられる五輪塔が安置さ

れている。恐らくは墓碑であろう。五輪塔は墓石が2つ無くなっていて、三輪塔になっているのだが、昭和

33年に宇都宮市の文化財に指定され、地域では年に3回(1月と5月と9月の各19日)にお参りしているとい

う。五郎の別の言い伝えでは、五郎は討たれたのではなく、大病を患ったといい、長子・経衡が看取ったと

いう。二荒山神社の社務職は経衡が継いだと言い伝えられている。討たれて死んだのか、病死だったのか、

果たしてどちらが真実なのだろうか。(以下省略)[2017.9.15 紫波・赤沢義経伝承地を訪ねるバスツアー」(史跡解説)より]

、

、