大納言様からいただいた案内葉書、ー井上雅之自選展(雁皮紙によるコラージュ)を横浜の中区関内のギャラリーSHIMIZUへ見に出かけた。

雁皮紙とは「ジンチョウゲ科の雁皮を原料とする紙で、楮紙とともに和紙を代表する。雁皮は栽培が困難で、野生のものを採集しなければならない。このため原料 の供給に限界があり、生産量は楮紙よりはるかに少ない。雁皮の繊維は5ミリ前後と短く、半透明で光沢があるため、紙の表面は平滑できめ細かく、美しい艶を持つ。雁皮の樹皮が強い香りを持つことから害虫の少ない紙とされて、永久保存用の記録用紙に使われ、又中世に渡来した宣教師が、雁皮紙が羊皮紙に似ているため聖書の用紙に愛用したことは名高い。」ということらしい。

妻と訪れたギャラリーには作者と思われる人が一人だけおり、ちょっと腰が引けたが今回は思い切ってドアーを開けた。

中にいた方が思ったとおり作者であった。作品の説明をしてくれて、雁皮紙のこともわからず、絵画のこともまったく素人に近い私ども夫婦に懇切丁寧な説明をしてくれた。雁皮紙のこと、彩色のこと、若干の技法のこと、色のイメージのこと‥。作者自身の言葉で語ってもらえたことは幸運だった。

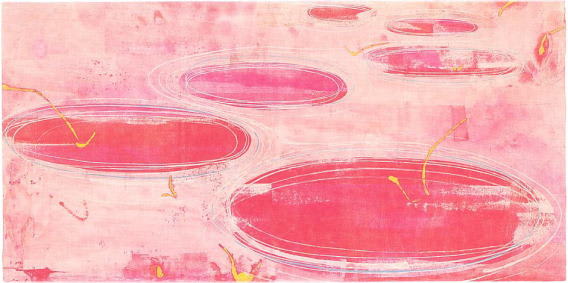

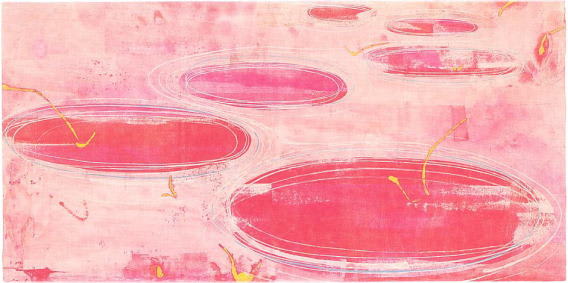

展示されている作品は私にはとても好印象であった。Sea through と題したシリーズの赤い楕円の重なりに黄色のアクセントがあるいくつもの作品は、赤の色が主体の作品とは思えない安定感があった。楕円は水の紋、赤は光のイメージであるらしいが、楕円の配置が好ましいのであろう。

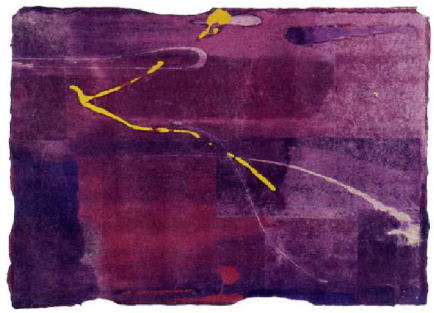

私が一番気に入ったのは、Study と題されたシリーズの1枚である。

小さな作品だが、紫を背景にした黄色の配置と形がとても気に入った。

紫のグラデーションもなかなかだ。黄色の線とうまく配合されていると思った。黄色は光の象徴だろうが、紫は何の象徴なのだろうか。いろいろと想像を駆り立ててくれる。

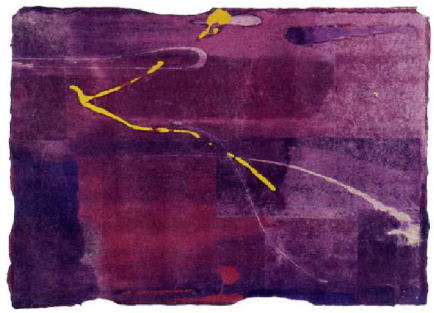

今回の作品展の案内葉書の作品が、下の作品だ。長方形のイメージが縦と、この画面では見にくいが横に配置されている。作者の言葉を私なりに咀嚼すれば、暗闇の元で非在の物質が光を当てられてその存在を主張したときの揺らぎ、とでもいうのであろうか。揺らぎが複数の方形の線で象徴されているらしい。

なかなか魅力的な色彩構成とグラデーションであると感じた。

個展であるからには、作品の販売・購入も目的であろうが、私にはそれだけの資力も、また我が家にはそれを掲げるだけのスペースもないので、作者の懇切丁寧な説明には残念ながら「購入」という面では応えることはできなかった。そして帰宅後作者のホームページを見たら、私と同学年、多摩美大卒の1951年生まれであった。

短時間ではあったが、いい作品展であったし、作者の人柄を垣間見ることのできたのは良かった。本日の収穫というところか。

作者のホームページは、http://i-m-g819.jp 井上雅之でも検索可

自選展 ギャラリーSHIMIZU(横浜市中区長者町5-85明治安田生命ラジオ日本ビル)

会期 7月3日~7月13日

雁皮紙とは「ジンチョウゲ科の雁皮を原料とする紙で、楮紙とともに和紙を代表する。雁皮は栽培が困難で、野生のものを採集しなければならない。このため原料 の供給に限界があり、生産量は楮紙よりはるかに少ない。雁皮の繊維は5ミリ前後と短く、半透明で光沢があるため、紙の表面は平滑できめ細かく、美しい艶を持つ。雁皮の樹皮が強い香りを持つことから害虫の少ない紙とされて、永久保存用の記録用紙に使われ、又中世に渡来した宣教師が、雁皮紙が羊皮紙に似ているため聖書の用紙に愛用したことは名高い。」ということらしい。

妻と訪れたギャラリーには作者と思われる人が一人だけおり、ちょっと腰が引けたが今回は思い切ってドアーを開けた。

中にいた方が思ったとおり作者であった。作品の説明をしてくれて、雁皮紙のこともわからず、絵画のこともまったく素人に近い私ども夫婦に懇切丁寧な説明をしてくれた。雁皮紙のこと、彩色のこと、若干の技法のこと、色のイメージのこと‥。作者自身の言葉で語ってもらえたことは幸運だった。

展示されている作品は私にはとても好印象であった。Sea through と題したシリーズの赤い楕円の重なりに黄色のアクセントがあるいくつもの作品は、赤の色が主体の作品とは思えない安定感があった。楕円は水の紋、赤は光のイメージであるらしいが、楕円の配置が好ましいのであろう。

私が一番気に入ったのは、Study と題されたシリーズの1枚である。

小さな作品だが、紫を背景にした黄色の配置と形がとても気に入った。

紫のグラデーションもなかなかだ。黄色の線とうまく配合されていると思った。黄色は光の象徴だろうが、紫は何の象徴なのだろうか。いろいろと想像を駆り立ててくれる。

今回の作品展の案内葉書の作品が、下の作品だ。長方形のイメージが縦と、この画面では見にくいが横に配置されている。作者の言葉を私なりに咀嚼すれば、暗闇の元で非在の物質が光を当てられてその存在を主張したときの揺らぎ、とでもいうのであろうか。揺らぎが複数の方形の線で象徴されているらしい。

なかなか魅力的な色彩構成とグラデーションであると感じた。

個展であるからには、作品の販売・購入も目的であろうが、私にはそれだけの資力も、また我が家にはそれを掲げるだけのスペースもないので、作者の懇切丁寧な説明には残念ながら「購入」という面では応えることはできなかった。そして帰宅後作者のホームページを見たら、私と同学年、多摩美大卒の1951年生まれであった。

短時間ではあったが、いい作品展であったし、作者の人柄を垣間見ることのできたのは良かった。本日の収穫というところか。

作者のホームページは、http://i-m-g819.jp 井上雅之でも検索可

自選展 ギャラリーSHIMIZU(横浜市中区長者町5-85明治安田生命ラジオ日本ビル)

会期 7月3日~7月13日