昭和51年初版 久保田輝男/訳 東光寺啓/絵

※「ジュヴェナイルまとめ」カテゴリー内に追加します

【注意】

トリックもオチもネタバレがあります

極上のミステリーなので、ぜひ読んで犯人当てをしてみてください

外国だと、前に誰か住んでいた屋敷を買って住むってよくある話なんだろうか?

古い荷物も見つかって、そのまま自分たちのモノになるとか、あまり日本では聞かない

5人の冒険好きな子どもたちをたばねるのはひと苦労

冗談で行方をくらましたり、誘拐されたことを自慢したり

暗いトンネルや洞穴に閉じ込められたりなんてもっとムリ

それでも母親は警察を呼ばず、誘拐犯人も告訴しないって判断もフシギ

マスコミに騒がれるほうが子どものトラウマになるって心配も一理あるにせよ

【内容抜粋メモ】

登場人物

マッキー夫人 母

アラン 長男 13歳

ジーン 長女

デヴィッド 次男

マイケル 三男 空想の友だちピーター

エリザベス 末女

フランシス叔母さん

ジェリー・ウォルトン アランの友だち

スチドスン 農家の使用人

マクリーン 船乗り

ドナルドスン 怪しい男

リドラー

スネルグローブ警部

ハイアラム・ソス 父の友人

●家族会議

夏休みの1日目 母と子どもたちだけで大事なことを話し合う「家族会議」は

マッキー家にとって重要な習慣

父が仕事でアメリカに2、3か月行っている間

6週間、最近買った大きな屋敷で過ごすことになり

冒険好きな子どもたちは大興奮

●古い屋敷

迷子になりそうなほど広い屋敷内を探検すると

知らない男が納屋に入るのを見るジーン

部屋の中はタバコの匂いが残る

ほかの子たちは気にせずに、芝居にピッタリだと思い

ここで劇を演じて、村の人にも観てもらおうと計画する

芝居の衣装もたくさん出てきて、取り合いになる

●オクスマス村

アランの友だち、ジェリーにばったり会って喜ぶ

農家に泊まり、1か月滞在すると言うので、屋敷に誘う

船乗りのマクリーンには週に1、2日ボートで来てくれと頼む

●難破船

近所のスチドスンが馬を連れてきて夢中になるが

ジーンは彼が昨日、屋敷内で見かけた男だと話す

海水浴をして、難破船カロライナ号を探検して

錠がついた箱を見つける

潮が上がり、あっという間に高い波に囲まれる

船で救助を待っていると、母が呼んだマクリーンがやって来て

子どもたちに1人ずつボートに飛び移るよう指示して受け止めてくれる

母:

私は運がいいなんてことは信じない

物事は人がそうするから起きるのよ

偶然なんかじゃないわ

●フランシス叔母さん

1週間後にフランシス叔母さんが来て

母の愛犬クリスも連れて来たため、さらに賑やかになる

●芝居

日曜日に村人を招待して、芝居を見せる子どもたち

劇は大成功し、その後はお茶菓子をふるまう

スチドスンは帽子を忘れたとウソをついて

納屋のあたりをウロついていたため

デヴィッドに見張らせ、誰と何を話したか探らせる

●坊さんのかくれ場

納屋に怪しいものがないか調べて、窓下の腰かけを触ると開いて

下の小さな部屋に通じるはしごをつたう

部屋には何もなく、宗教風な絵が壁に描いてあるだけ

窓を開け閉めすることで、腰かけが開くと分かる

きょうだいのうち2人が部屋に入った後、消えてしまったため

慌てて母を呼び、母が部屋に降りると、母も消えてしまう

腰かけの扉が閉まると、さらに先へ続くトンネルへの入り口が開く仕掛け

真っ暗なトンネルの先は海岸の岩場まで続いていると分かる

洞穴の付近でもスチドスンのパイプの匂いがした

●2回目の探検

叔母だけを残して、みんなでもう一度、秘密の通路を調べてみる

アランはトンネルに小さな横穴を見つけて入ると出口が閉まってしまう

マイケルは空想の友だちピーターの知恵を借りて

農家のマーチンのおかみさんにスチドスンに会いたいと言いに行く

アランが秘密の通路に入ったまま消えたため

通路に詳しいスチドスンに聞けばなんとかなると事情を話す

母が心配しないように、メモを書いてクリスの首輪につけて

家まで走るよう言いつける

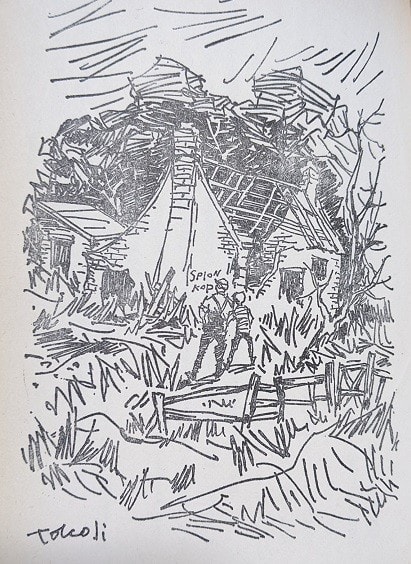

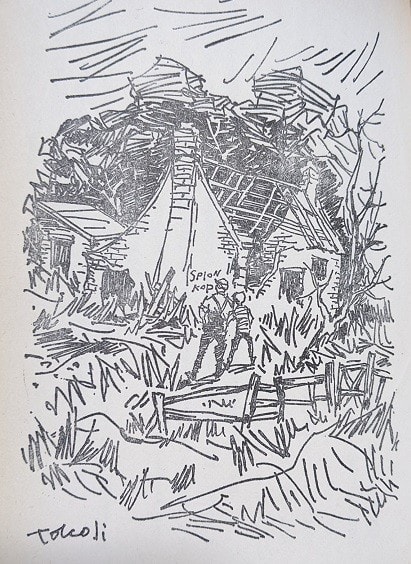

スチドスンはマイケルを森の中の空き家「スピオン・コップ」に閉じ込めてしまう

●スピオン・コップ

マイケルは泣きそうになるが、またピーターと話し合って落ち着く

足元の板石がぐらぐらして、開けてみると

難破船にあったのと同じ箱を見つける

アランも閉じ込められた部屋に同じ錠のかかった箱を見つける

こじ開けると空っぽだと思われたが、あげ底になっていて

ガラス管を見つけて1本取り出してポケットに入れる

ようやく助けが来て、母に言うと、ガラス管は元に戻しておきなさいと言われる

今度はマイケルが消えたことに気づき、クリスのメモを読み

マーチンさんを訪ねる

マッキー夫人:この辺じゃ密輸なんて、まだありますの?

マーチン:

このごろは競争用のモーターボートまで使うって話です

税金の高いものならなんでも盗む

事情を話すと心配して協力すると約束してくれる

その夜、だれかがレンガを投げて窓ガラスが割れる

レンガには「スピオン・コップ」と書いた紙が結んである

スチドスンが帰らないため、マイケルが心配でマーチンさんが来てくれて

「スピオン・コップ」について聞くと、空き家に連れて行ってくれる

マイケルを呼ぶ声に驚いた村人が飲み屋でおばけの集会があったと話したため

マクリーンが森に行くと、クリスがマイケルを見つけて家族で帰るところを見かけて

隣り村シドファドの電話ボックスからどこかに電話する

マーチンさんは小麦の取り入れでウサギがたくさん出るからとマッキー家を誘う

マクリーンはこの辺にいる密輸団一味について調べているから

マイケルの誘拐事件について詳しく教えてほしいと頼むが

子どもたちを守るために、何も知らないフリをするマッキー夫人

マクリーンは税関の特別捜査官で、警察とともに密輸団一味を探しているが

品物の隠し場所が分からず、現行犯逮捕できないでいる

マッキー夫人は難破船とスピオン・コップにあった箱の話をして、それ以上は話さない

新聞社のインタビューには絶対応じず、子どもを証人に立てないと決心する

●草花品評会とお祭り

子どもたちは2人1組でお祭りの様々なイベントを見て夢中になる

デヴィッドは父の知人ドナルドスンだと言う男から声をかけられる

見世物小屋では九柱戯(ボーリングのような遊び)をしていて

優勝者の賞品はブタと聞いて、アランがやってみると

3回のうち2回だけでピンをすべて倒す

デヴィッドがドナルドスンを母に紹介すると

アランは依然、スチドスンと話していたチャーリーという男だと言う

真偽を確かめるために、カメラで写真を撮るフリをすると

写真は嫌いだと怒って消える

その後、数人の若者が母にぶつかりそうになり、カメラを盗まれる

その夜、母とアランだけで広場に戻り

幹事のリドラーさんにカメラを取られたことを話す

カメラは届いていたが、フィルムが抜かれているため

スネルグローブ警部にも事情を話す

アランは九柱戯の決勝で大柄のトムと争い、見事勝って、ブタをもらうが、トムに譲る

家に戻るとスチドスンぽい男がウロついているのを見かける

●父の一時帰還

父が飛行機で帰り、1日だけイングランドで過ごせると言い、みんな大喜び

海水浴、釣り、クリケットなどをした上、秘密の通路も見せる

そこにスチドスンが現れて、格闘になり、アランが加勢して

床の石に頭をぶつけてスチドスンが倒れ、警察に逮捕される

●ソス氏

父の知人のソス氏が立派なヨットでやって来て

古くて使っていないほうの屋敷の半分を高値で借りる話がまとまると

パーティーに招待してくれる

屋敷に戻ると、父の知人だという好古学会役員ピータスンという人が

屋敷の秘密通路について本を書きたいから、明日訪ねたいと電話してきた

好古学者のリドラーさんを訪ね、その人に会ってくれないかと頼む母

スネルグローブ警部と部下も来て、洞窟などを見張る

ピータスンはリドラーを紹介されて、いろいろ質問されると曖昧な答え方

デヴィッドはピータスンの指が1本曲がっていることと、変装のカツラを見抜く

母に言われて、警部に知らせに行こうとすると、誰も通すなと命令された警官が止める

デヴィッド:本で読んだことあるよ 命令を守るばかりで頭の働かない人のこと(ww

●最後の追跡

リドラーはピータスンに変装したドナルドスンにはしごを外されて倒れ、小さな部屋に閉じ込められる

ガラス管をポケットに入れて、警部を殴り、デヴィッドを縛り

仲間とともにボートで逃げようとする

アランがソスに手旗信号を送り、競争用ボートで追跡すると

ドナルドスンのボートは岩礁に乗り上げ、爆発する

ガラス管は強力な爆薬だった

デヴィッドはまたクリスに発見される

来年もまたこんな冒険ができることに期待する子どもたち

■あとがき

物語の舞台はオクスマス 首都エクセターの南にあるエクスマスと考えられる

本書が書かれたのは1934年

アーサー・ランサム『ツバメ号とアマゾン号』

エリノア・ファージョン『町かどのジム』

トラバース『メアリー・ポピンズ』

など、20世紀児童文学の錚々たる作家が活躍した時代

イギリス人は中産階級が好きで、裕福な主人公、大きな屋敷が描かれている

子どもが大人顔負けの大活躍で難事件を解決する話が多いが

本書は、子どもは子どもらしく、なりゆきが自然で本当らしく描かれているため

ドキドキさせられる

あまり知られていない作者だが、今でも熱心に読みつがれているのは珍しい例

※「ジュヴェナイルまとめ」カテゴリー内に追加します

【注意】

トリックもオチもネタバレがあります

極上のミステリーなので、ぜひ読んで犯人当てをしてみてください

外国だと、前に誰か住んでいた屋敷を買って住むってよくある話なんだろうか?

古い荷物も見つかって、そのまま自分たちのモノになるとか、あまり日本では聞かない

5人の冒険好きな子どもたちをたばねるのはひと苦労

冗談で行方をくらましたり、誘拐されたことを自慢したり

暗いトンネルや洞穴に閉じ込められたりなんてもっとムリ

それでも母親は警察を呼ばず、誘拐犯人も告訴しないって判断もフシギ

マスコミに騒がれるほうが子どものトラウマになるって心配も一理あるにせよ

【内容抜粋メモ】

登場人物

マッキー夫人 母

アラン 長男 13歳

ジーン 長女

デヴィッド 次男

マイケル 三男 空想の友だちピーター

エリザベス 末女

フランシス叔母さん

ジェリー・ウォルトン アランの友だち

スチドスン 農家の使用人

マクリーン 船乗り

ドナルドスン 怪しい男

リドラー

スネルグローブ警部

ハイアラム・ソス 父の友人

●家族会議

夏休みの1日目 母と子どもたちだけで大事なことを話し合う「家族会議」は

マッキー家にとって重要な習慣

父が仕事でアメリカに2、3か月行っている間

6週間、最近買った大きな屋敷で過ごすことになり

冒険好きな子どもたちは大興奮

●古い屋敷

迷子になりそうなほど広い屋敷内を探検すると

知らない男が納屋に入るのを見るジーン

部屋の中はタバコの匂いが残る

ほかの子たちは気にせずに、芝居にピッタリだと思い

ここで劇を演じて、村の人にも観てもらおうと計画する

芝居の衣装もたくさん出てきて、取り合いになる

●オクスマス村

アランの友だち、ジェリーにばったり会って喜ぶ

農家に泊まり、1か月滞在すると言うので、屋敷に誘う

船乗りのマクリーンには週に1、2日ボートで来てくれと頼む

●難破船

近所のスチドスンが馬を連れてきて夢中になるが

ジーンは彼が昨日、屋敷内で見かけた男だと話す

海水浴をして、難破船カロライナ号を探検して

錠がついた箱を見つける

潮が上がり、あっという間に高い波に囲まれる

船で救助を待っていると、母が呼んだマクリーンがやって来て

子どもたちに1人ずつボートに飛び移るよう指示して受け止めてくれる

母:

私は運がいいなんてことは信じない

物事は人がそうするから起きるのよ

偶然なんかじゃないわ

●フランシス叔母さん

1週間後にフランシス叔母さんが来て

母の愛犬クリスも連れて来たため、さらに賑やかになる

●芝居

日曜日に村人を招待して、芝居を見せる子どもたち

劇は大成功し、その後はお茶菓子をふるまう

スチドスンは帽子を忘れたとウソをついて

納屋のあたりをウロついていたため

デヴィッドに見張らせ、誰と何を話したか探らせる

●坊さんのかくれ場

納屋に怪しいものがないか調べて、窓下の腰かけを触ると開いて

下の小さな部屋に通じるはしごをつたう

部屋には何もなく、宗教風な絵が壁に描いてあるだけ

窓を開け閉めすることで、腰かけが開くと分かる

きょうだいのうち2人が部屋に入った後、消えてしまったため

慌てて母を呼び、母が部屋に降りると、母も消えてしまう

腰かけの扉が閉まると、さらに先へ続くトンネルへの入り口が開く仕掛け

真っ暗なトンネルの先は海岸の岩場まで続いていると分かる

洞穴の付近でもスチドスンのパイプの匂いがした

●2回目の探検

叔母だけを残して、みんなでもう一度、秘密の通路を調べてみる

アランはトンネルに小さな横穴を見つけて入ると出口が閉まってしまう

マイケルは空想の友だちピーターの知恵を借りて

農家のマーチンのおかみさんにスチドスンに会いたいと言いに行く

アランが秘密の通路に入ったまま消えたため

通路に詳しいスチドスンに聞けばなんとかなると事情を話す

母が心配しないように、メモを書いてクリスの首輪につけて

家まで走るよう言いつける

スチドスンはマイケルを森の中の空き家「スピオン・コップ」に閉じ込めてしまう

●スピオン・コップ

マイケルは泣きそうになるが、またピーターと話し合って落ち着く

足元の板石がぐらぐらして、開けてみると

難破船にあったのと同じ箱を見つける

アランも閉じ込められた部屋に同じ錠のかかった箱を見つける

こじ開けると空っぽだと思われたが、あげ底になっていて

ガラス管を見つけて1本取り出してポケットに入れる

ようやく助けが来て、母に言うと、ガラス管は元に戻しておきなさいと言われる

今度はマイケルが消えたことに気づき、クリスのメモを読み

マーチンさんを訪ねる

マッキー夫人:この辺じゃ密輸なんて、まだありますの?

マーチン:

このごろは競争用のモーターボートまで使うって話です

税金の高いものならなんでも盗む

事情を話すと心配して協力すると約束してくれる

その夜、だれかがレンガを投げて窓ガラスが割れる

レンガには「スピオン・コップ」と書いた紙が結んである

スチドスンが帰らないため、マイケルが心配でマーチンさんが来てくれて

「スピオン・コップ」について聞くと、空き家に連れて行ってくれる

マイケルを呼ぶ声に驚いた村人が飲み屋でおばけの集会があったと話したため

マクリーンが森に行くと、クリスがマイケルを見つけて家族で帰るところを見かけて

隣り村シドファドの電話ボックスからどこかに電話する

マーチンさんは小麦の取り入れでウサギがたくさん出るからとマッキー家を誘う

マクリーンはこの辺にいる密輸団一味について調べているから

マイケルの誘拐事件について詳しく教えてほしいと頼むが

子どもたちを守るために、何も知らないフリをするマッキー夫人

マクリーンは税関の特別捜査官で、警察とともに密輸団一味を探しているが

品物の隠し場所が分からず、現行犯逮捕できないでいる

マッキー夫人は難破船とスピオン・コップにあった箱の話をして、それ以上は話さない

新聞社のインタビューには絶対応じず、子どもを証人に立てないと決心する

●草花品評会とお祭り

子どもたちは2人1組でお祭りの様々なイベントを見て夢中になる

デヴィッドは父の知人ドナルドスンだと言う男から声をかけられる

見世物小屋では九柱戯(ボーリングのような遊び)をしていて

優勝者の賞品はブタと聞いて、アランがやってみると

3回のうち2回だけでピンをすべて倒す

デヴィッドがドナルドスンを母に紹介すると

アランは依然、スチドスンと話していたチャーリーという男だと言う

真偽を確かめるために、カメラで写真を撮るフリをすると

写真は嫌いだと怒って消える

その後、数人の若者が母にぶつかりそうになり、カメラを盗まれる

その夜、母とアランだけで広場に戻り

幹事のリドラーさんにカメラを取られたことを話す

カメラは届いていたが、フィルムが抜かれているため

スネルグローブ警部にも事情を話す

アランは九柱戯の決勝で大柄のトムと争い、見事勝って、ブタをもらうが、トムに譲る

家に戻るとスチドスンぽい男がウロついているのを見かける

●父の一時帰還

父が飛行機で帰り、1日だけイングランドで過ごせると言い、みんな大喜び

海水浴、釣り、クリケットなどをした上、秘密の通路も見せる

そこにスチドスンが現れて、格闘になり、アランが加勢して

床の石に頭をぶつけてスチドスンが倒れ、警察に逮捕される

●ソス氏

父の知人のソス氏が立派なヨットでやって来て

古くて使っていないほうの屋敷の半分を高値で借りる話がまとまると

パーティーに招待してくれる

屋敷に戻ると、父の知人だという好古学会役員ピータスンという人が

屋敷の秘密通路について本を書きたいから、明日訪ねたいと電話してきた

好古学者のリドラーさんを訪ね、その人に会ってくれないかと頼む母

スネルグローブ警部と部下も来て、洞窟などを見張る

ピータスンはリドラーを紹介されて、いろいろ質問されると曖昧な答え方

デヴィッドはピータスンの指が1本曲がっていることと、変装のカツラを見抜く

母に言われて、警部に知らせに行こうとすると、誰も通すなと命令された警官が止める

デヴィッド:本で読んだことあるよ 命令を守るばかりで頭の働かない人のこと(ww

●最後の追跡

リドラーはピータスンに変装したドナルドスンにはしごを外されて倒れ、小さな部屋に閉じ込められる

ガラス管をポケットに入れて、警部を殴り、デヴィッドを縛り

仲間とともにボートで逃げようとする

アランがソスに手旗信号を送り、競争用ボートで追跡すると

ドナルドスンのボートは岩礁に乗り上げ、爆発する

ガラス管は強力な爆薬だった

デヴィッドはまたクリスに発見される

来年もまたこんな冒険ができることに期待する子どもたち

■あとがき

物語の舞台はオクスマス 首都エクセターの南にあるエクスマスと考えられる

本書が書かれたのは1934年

アーサー・ランサム『ツバメ号とアマゾン号』

エリノア・ファージョン『町かどのジム』

トラバース『メアリー・ポピンズ』

など、20世紀児童文学の錚々たる作家が活躍した時代

イギリス人は中産階級が好きで、裕福な主人公、大きな屋敷が描かれている

子どもが大人顔負けの大活躍で難事件を解決する話が多いが

本書は、子どもは子どもらしく、なりゆきが自然で本当らしく描かれているため

ドキドキさせられる

あまり知られていない作者だが、今でも熱心に読みつがれているのは珍しい例