この前 四国お遍路の旅の 説明会に行ったとき

必要な持ち物や身につけるものが 会場に並べられていました。

申し込んでおいて 送ってもらうのもいいけど

着払いだというので それは面倒。

それよりも ツアーの初日 最初のお寺にお参りする前に

バスがお店に寄るので そこで 必要な衣装や道具を購入して

それらを身につけてから お参りを始めることもできます。

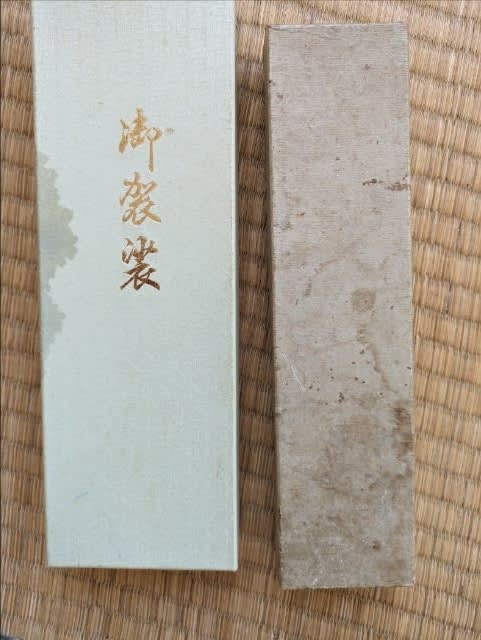

その中で 輪袈裟というものがあって 僧侶の袈裟にあたるほどのもので

これを首からかけるだけで略式ながらも 格が上がるのだとか。

お手洗いに入るときは 首からかけたままではいけなくて

ちゃんと外すのだとか、

やっぱり こういう作法を知らないでスタートするより

しきたりをちゃんと教えてもらった方が 気持ち良いな。

南無大師遍照金剛とか四国八十八か所遍路とか

細字で般若心経を全体に刺繍されているものも販売されていますが

家にあれば それをお使いください と言われました。

うちに あるある!!

父の部屋を片付けた時に たしか見たんです。

何十年も昔のもので 箱は すごいシミが。

でも 開けてみると 中はシミも虫食いもなく きれいです。

ちょうど 2組ありますよ。

たぶん父が お寺の総代のころ 何かの節目の記念でいただいたり?

天台宗なので 比叡山へお参りするというバス旅を お寺から

バスを仕立てたときに 揃えたものかもしれません。

買ってもそう高いものではありませんが

このほうが ありがたいですよね。

また 納経帳も ひとり一生で一冊なので 何回お参りしても

同じ納経帳に 繰り返し判を押してもらうそうですが

もし 家に ほかの家族や先祖の誰かが 四国お遍路で途中まで

お参りをしたときの納経帳があれば

それをもって 続きを自分が回っても良いのだそうです。

それは うちにはないけど。

人生の最後には 和綴じの納経帳の場合はバラシて

お棺に敷き詰めた上に寝かせてもらってあの世へ行くと

徳を積んだことが一目瞭然の通行手形として

役に立つのだそうですよ。

にほんブログ村「田舎暮らし」ランキングに参加しています。

ぽちっと ↓の うさぎをクリック お願いします。