本日、 。暑い~

。暑い~

最高気温30℃。とても外で野良仕事できる体力がない。

明日明後日の自然菜園スクールに向けて、準備を室内を行っております。

自然菜園スクール「自然稲作の勉強会(長野校)」でおなじみの1a(30坪)の標高800m田んぼに12日ぶりに行ってきました。

自宅から往復50分位なので毎日にいけなかったので、水管理は、地主さんの好意で行ってもらっていただいております。

田んぼの奥は、不耕起栽培で当地の風土との相性を見ております。

不耕起栽培は、どこでもできるものではなく、風土にとても左右される方法なので、風土が第一で、野良仕事はそれをフォローするといった感じです。

手前の分けつが穏やかな10列が不耕起で、その奥は、同じ品種を耕して比較しております。

同じ田んぼの中で、比較すると不耕起、耕起の違いは一目でわかります。

約2週間ぶりの訪れた田んぼですが、前回の田車除草以来となりますが、

1aの田んぼに、コナギ1本発芽といった感じで、ほとんど生えておりませんでした。

田車を浅水で1回かけてから、クズ豆を撒き、藁を敷き、半生ボカシを撒きました。

今回は、積年の課題だった、ワラの還元と強制中干しの問題について1つの試みとして、最終除草後に田んぼに生のワラを敷きつめるということをやってみました。

つまり、草を生やさない田んぼのやり方はほぼマニュアル化できてきたのですが、問題が2つ残っておりました。

それは、稲ワラを如何に田んぼに戻すのかというものでした。

稲ワラは、田植えまでに50%以上分解されていないと、コナギなどの水田の草を大発生させる引き金になり、また田植え後分解が急速に始まると田んぼでメタンガスを出し、環境汚染と稲の根を痛めるという問題があります。

だけど、稲ワラは、水稲にとっては、ご飯であり、地力を高めるためにどうしても田んぼに還元(もど)したいもので、

特に、当地は標高が高いだけでなく、寒冷地という藁の分解にはとても向いていない地域です。

そこで、今までは、コナギの大発生を抑えることのために、ワラを田んぼに戻さない代わりに稲のおかずである米ぬかを多めにしたり、

ワラを堆肥化してそれから戻す方法を取ってきました。

そこでわかったことは、ワラを戻さない場合、畑を持っている方は畑で利用すればいいのですが、田んぼが広いなど、ワラが余る方が困るパターンが残っておりました。

また、ワラの堆肥化はとても手間で、運搬、切り返し、堆肥撒きは重労働で、だれでも簡単にできるものではなく、

堆肥化に失敗するとかえって水田の草を多発させかねない要素も残っておりました。

そこで、今回は、新しい試みとして、その田んぼの稲ワラを、最終除草後、稲の株元に敷くという試みをしてみたわけです。

1aで長いままのワラを敷き詰めるのに、2時間半かかりました。

また、思ったよりも大変なので、2人以上で、どのタイミングで行うかなど、どのように敷きつめるのかという課題は見えてきました。

大変でしたが、軽いワラをその田んぼで還元(処理)できるメリットはあると思いました。

軽トラで持ち出したり、切って堆肥化したり、切り返し、堆肥撒きなどに比べると、めんどくさい位でそれに比べると、仕事時間も短く軽作業で済みます。

この狙いは、これから稲刈りまで3~4カ月の間に、田んぼに敷きつめた藁によって、

1)後半の草抑え

2)光合成細菌の繁殖によるチッソ固定(生ワラを田んぼに還元すると光合成細菌が増えるらしい。)

3)稲刈りまでに、ワラが腐植化できる

と3つのメリットが想定でき、

3)で腐植化したワラを稲刈り、脱穀後、秋起こしすれば、春までにワラを分解でき、コナギなどの第発生源にならずに、ワラを土に還ることができそうです。

まだ、想定の段階ですが、デメリットが少なく、めんどくさくてもやってみたくなるメリットづくめです。

また、4つ目に地域の田んぼが中干しのために、水を止められてしまう田んぼなどでは、

4)保湿効果で稲の根を守ることができる。

という効果も期待できます。

つまり、自給用の稲作で問題だったことに、水田地域によっては、地域で管理する水路が中干し期間中、止められてしまったりして、水が来なくなり、

有無を言わさず2週間位水が田んぼに入れられなくなり、稲の生育が著しく阻害されるケースがあります。

水が貴重で、化学肥料で早く育ち、しっかり中干ししないと機械(コンバイン)で刈れないなど、農薬・化学肥料栽培では欠かせない中干しですが、強制され、きつくし過ぎると地割れし根を痛めてしまうので、

その後水がたまらず、貯めても根が腐りやすく、草も生えてくるので、自給用で無農薬栽培している方々は困ってしまうがどうしようもない問題でした。

今回の藁マルチを中干しを行う1週間以上前から行っておれば、ワラが水分を吸って沈み、保水され、地割れが起きにくくなるので、水が入らなくても、入るようになっても根を痛めることなく、草も抑えられることでしょう。

まだ実験の段階なので、やりながら課題を乗り越えていこうと思いますが、

うまくいけば、1)~4)のメリットがあり、去年の藁を取っておけばいいので、とても実行しやすい野良仕事になると思います。

これからの経過を見てみて、他の田んぼでも様子を見たりして、

3~5年後には、無農薬自給稲作の定番になったらいいなーと思います。

【お知らせ】

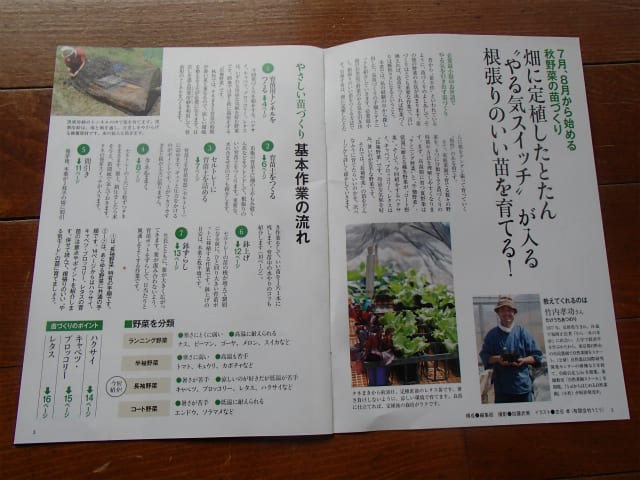

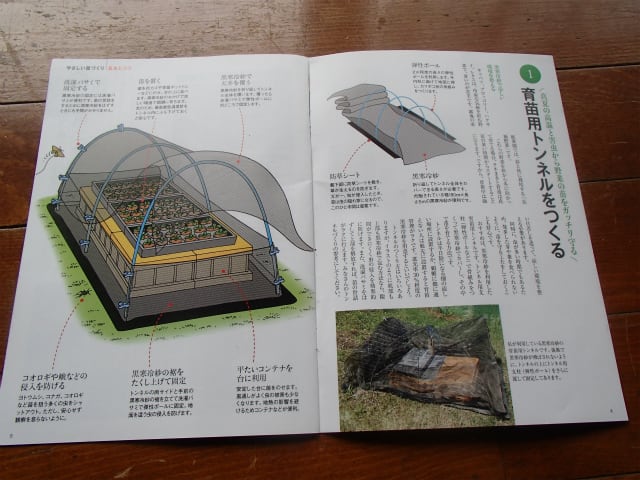

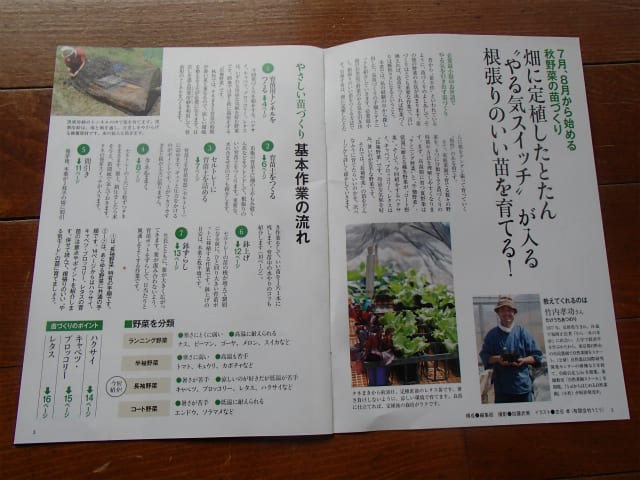

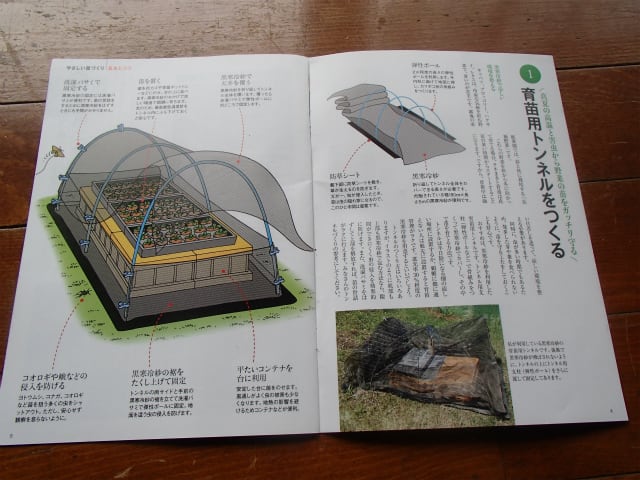

実は今発売中の「野菜だより」(学研)がうちの生徒さんの中では、思った以上に好評だったのでお知らせいたします。

苗づくりは難しいというのも本当ですが、苗からできたら、いいなーというのも本音かと思います。

その基本を紹介させていただきました。

秋野菜は、暑い時期に虫が成長する時期に行うので難しいと思われがちですが、

育苗期間は短く、直播と併用できるので、是非やってみたい時期です。

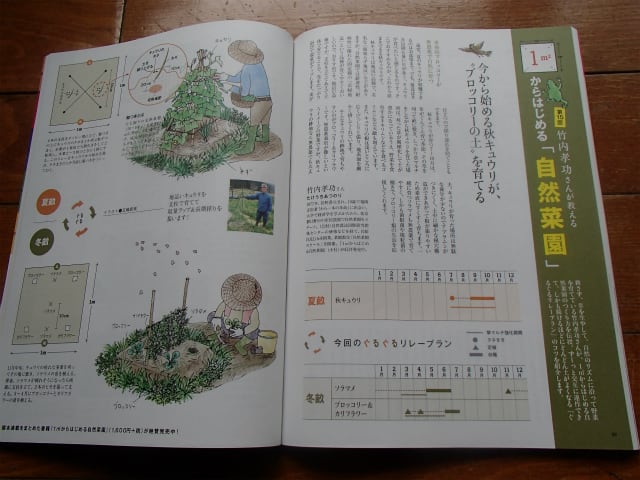

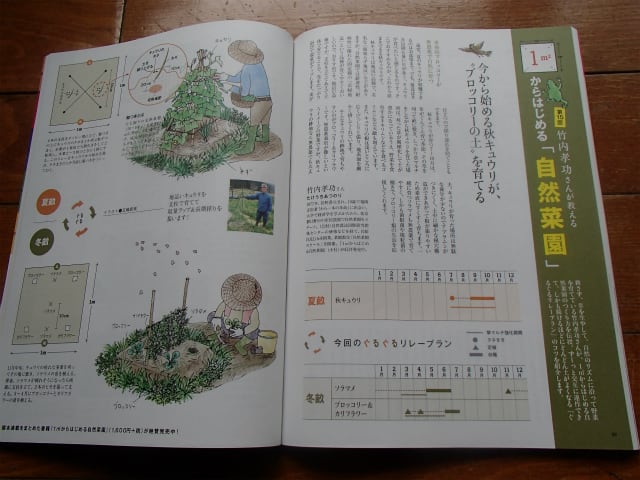

「野菜だより」さんでは、1㎡の連載が『1m2からはじめる自然菜園』(学研)発売後も続いており、今回は、キュウリとブロッコリーのリレー栽培です。

キュウリの株元にブロッコリーを植えるだけで、育ちやすくなるといった内容です。

良かったら参考にしてみてください。

自然菜園の7月の見学会のお知らせ

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

。暑い~

。暑い~最高気温30℃。とても外で野良仕事できる体力がない。

明日明後日の自然菜園スクールに向けて、準備を室内を行っております。

自然菜園スクール「自然稲作の勉強会(長野校)」でおなじみの1a(30坪)の標高800m田んぼに12日ぶりに行ってきました。

自宅から往復50分位なので毎日にいけなかったので、水管理は、地主さんの好意で行ってもらっていただいております。

田んぼの奥は、不耕起栽培で当地の風土との相性を見ております。

不耕起栽培は、どこでもできるものではなく、風土にとても左右される方法なので、風土が第一で、野良仕事はそれをフォローするといった感じです。

手前の分けつが穏やかな10列が不耕起で、その奥は、同じ品種を耕して比較しております。

同じ田んぼの中で、比較すると不耕起、耕起の違いは一目でわかります。

約2週間ぶりの訪れた田んぼですが、前回の田車除草以来となりますが、

1aの田んぼに、コナギ1本発芽といった感じで、ほとんど生えておりませんでした。

田車を浅水で1回かけてから、クズ豆を撒き、藁を敷き、半生ボカシを撒きました。

今回は、積年の課題だった、ワラの還元と強制中干しの問題について1つの試みとして、最終除草後に田んぼに生のワラを敷きつめるということをやってみました。

つまり、草を生やさない田んぼのやり方はほぼマニュアル化できてきたのですが、問題が2つ残っておりました。

それは、稲ワラを如何に田んぼに戻すのかというものでした。

稲ワラは、田植えまでに50%以上分解されていないと、コナギなどの水田の草を大発生させる引き金になり、また田植え後分解が急速に始まると田んぼでメタンガスを出し、環境汚染と稲の根を痛めるという問題があります。

だけど、稲ワラは、水稲にとっては、ご飯であり、地力を高めるためにどうしても田んぼに還元(もど)したいもので、

特に、当地は標高が高いだけでなく、寒冷地という藁の分解にはとても向いていない地域です。

そこで、今までは、コナギの大発生を抑えることのために、ワラを田んぼに戻さない代わりに稲のおかずである米ぬかを多めにしたり、

ワラを堆肥化してそれから戻す方法を取ってきました。

そこでわかったことは、ワラを戻さない場合、畑を持っている方は畑で利用すればいいのですが、田んぼが広いなど、ワラが余る方が困るパターンが残っておりました。

また、ワラの堆肥化はとても手間で、運搬、切り返し、堆肥撒きは重労働で、だれでも簡単にできるものではなく、

堆肥化に失敗するとかえって水田の草を多発させかねない要素も残っておりました。

そこで、今回は、新しい試みとして、その田んぼの稲ワラを、最終除草後、稲の株元に敷くという試みをしてみたわけです。

1aで長いままのワラを敷き詰めるのに、2時間半かかりました。

また、思ったよりも大変なので、2人以上で、どのタイミングで行うかなど、どのように敷きつめるのかという課題は見えてきました。

大変でしたが、軽いワラをその田んぼで還元(処理)できるメリットはあると思いました。

軽トラで持ち出したり、切って堆肥化したり、切り返し、堆肥撒きなどに比べると、めんどくさい位でそれに比べると、仕事時間も短く軽作業で済みます。

この狙いは、これから稲刈りまで3~4カ月の間に、田んぼに敷きつめた藁によって、

1)後半の草抑え

2)光合成細菌の繁殖によるチッソ固定(生ワラを田んぼに還元すると光合成細菌が増えるらしい。)

3)稲刈りまでに、ワラが腐植化できる

と3つのメリットが想定でき、

3)で腐植化したワラを稲刈り、脱穀後、秋起こしすれば、春までにワラを分解でき、コナギなどの第発生源にならずに、ワラを土に還ることができそうです。

まだ、想定の段階ですが、デメリットが少なく、めんどくさくてもやってみたくなるメリットづくめです。

また、4つ目に地域の田んぼが中干しのために、水を止められてしまう田んぼなどでは、

4)保湿効果で稲の根を守ることができる。

という効果も期待できます。

つまり、自給用の稲作で問題だったことに、水田地域によっては、地域で管理する水路が中干し期間中、止められてしまったりして、水が来なくなり、

有無を言わさず2週間位水が田んぼに入れられなくなり、稲の生育が著しく阻害されるケースがあります。

水が貴重で、化学肥料で早く育ち、しっかり中干ししないと機械(コンバイン)で刈れないなど、農薬・化学肥料栽培では欠かせない中干しですが、強制され、きつくし過ぎると地割れし根を痛めてしまうので、

その後水がたまらず、貯めても根が腐りやすく、草も生えてくるので、自給用で無農薬栽培している方々は困ってしまうがどうしようもない問題でした。

今回の藁マルチを中干しを行う1週間以上前から行っておれば、ワラが水分を吸って沈み、保水され、地割れが起きにくくなるので、水が入らなくても、入るようになっても根を痛めることなく、草も抑えられることでしょう。

まだ実験の段階なので、やりながら課題を乗り越えていこうと思いますが、

うまくいけば、1)~4)のメリットがあり、去年の藁を取っておけばいいので、とても実行しやすい野良仕事になると思います。

これからの経過を見てみて、他の田んぼでも様子を見たりして、

3~5年後には、無農薬自給稲作の定番になったらいいなーと思います。

【お知らせ】

実は今発売中の「野菜だより」(学研)がうちの生徒さんの中では、思った以上に好評だったのでお知らせいたします。

苗づくりは難しいというのも本当ですが、苗からできたら、いいなーというのも本音かと思います。

その基本を紹介させていただきました。

秋野菜は、暑い時期に虫が成長する時期に行うので難しいと思われがちですが、

育苗期間は短く、直播と併用できるので、是非やってみたい時期です。

「野菜だより」さんでは、1㎡の連載が『1m2からはじめる自然菜園』(学研)発売後も続いており、今回は、キュウリとブロッコリーのリレー栽培です。

キュウリの株元にブロッコリーを植えるだけで、育ちやすくなるといった内容です。

良かったら参考にしてみてください。

自然菜園の7月の見学会のお知らせ

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます