昨日の奥多摩ハイキングで出会った春の花を紹介します。まずは御前山のカタクリです。惣岳山~御前山の南斜面に広がる群生地は保護のために柵で囲われていて立ち入ることはできませんが、遠くからでも柵越しに十分楽しめます。何よりもうれしいのは、尾根道のいたるところに可憐な花が咲いていることです。

昨日も紹介しましたが、サス沢山を過ぎて尾根道に出るとカタクリが迎えてくれます。標高の低いところでは萎れ始めていましたが、1000mを超えるあたりから岩場にポツポツと咲いている姿が見られるようになります。写真右のように地面から花開いている個体もところどころで見かけました。

惣岳山に近づくと突然コバイケイソウの群生地が出現。よく見るとハシリドコロの花も咲いています。

岩場で咲き始めている黄色い花です。コガネネコノメでしょうか・・・

カタクリの群生は惣岳山から御前山にかけてが一番の見どころですが、大岳山、御岳山に至る尾根道のいたるところで咲いています。岩場に咲く姿や、笹の中に見え隠れする姿も印象的ですね。

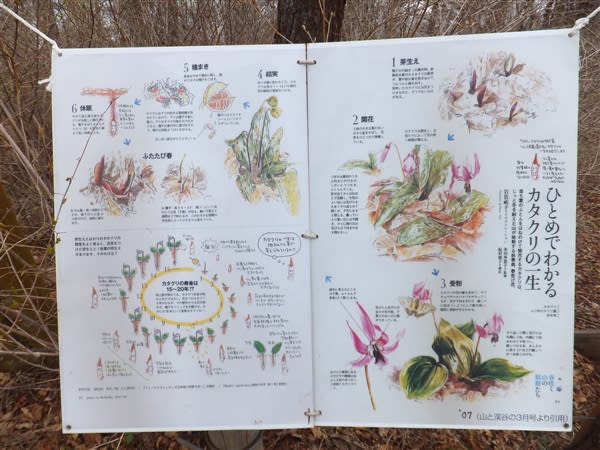

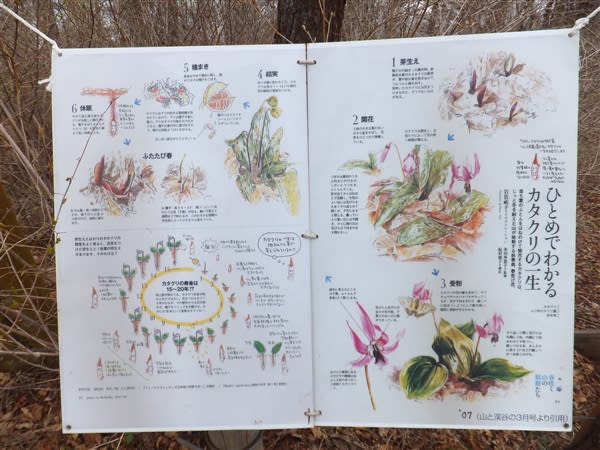

御前山の山頂には、カタクリの一生について説明したパネルが掲示されていました。

御前山から大岳山にかけての尾根道では、カタクリやスミレ以外にはあまり花が咲いていません。カタクリばかり注目してしまい、他の花に気付かなかったのかもしれません。御前山山頂付近でヒゲネワチガイソウ(髯根輪違草)を見かけたので紹介します。昨年のGWに三つ峠を歩いた時に見つけた花なので覚えていました。

大ダワから大岳山にかけても樹林の中の尾根道が続き、ピーク越えが何箇所かありますが、巻き道を利用します。このあたりはツツジが咲いている程度でスミレ以外にはほとんど花を見かけません。まだ時期的に早いのでしょう。大岳山から御岳山にかけては、標高が下がるにつれてスミレの花数が増えてきます。そして、鍋割山を過ぎると、いよいよ奥の院の崖を上っていきます。

崖の北斜面に、白やピンクのイワウチワが群生しています。急勾配で足場も悪いので相当な覚悟で斜面を下らないと、間近に花を見ることができません。一つ間違うと斜面を滑落するような危険な場所です。でも多くのカメラマンが辿ったと思われる跡があり、一歩一歩注意しながら45度以上はあると思われる急斜面を下ります。

今まで城山かたくりの里で植栽された姿しか見たことがなく、自生のイワウチワを見るのは始めての経験です。とても感激しますね。写真を撮っている方に聞いたところ、イワウチワが咲いている場所は奥多摩では数箇所しかないそうです。その方は、これから馬頭刈尾根へ探しに向うと話されていました。

初めて見た花といえば、このスミレも同じです。大岳山から鍋割山にかけて多く咲いていたとても小さなスミレです。高尾近辺では見かけない種類です。帰って調べたところフモトスミレと呼び、奥多摩や狭山丘陵などで多く見かけるようです。高尾山に自生していないのは不思議ですね。

御岳山から古里までの下りは標高が下がるにつれて、早春から初夏の花に移り変わっていきます。大塚山付近ではエイザンスミレやアケボノスミレが多く見られていましたが、次第にイカリソウ、ニリンソウ、ミミガタテンナンショウ、チゴユリ、ホウチャクソウなどが目立つようになります。ヒトリシズカの花はあまり見かけませんでした。

天気はパッとしませんが、春の草花を堪能した一日でした。

← プチッと押してね!

← プチッと押してね!

昨日も紹介しましたが、サス沢山を過ぎて尾根道に出るとカタクリが迎えてくれます。標高の低いところでは萎れ始めていましたが、1000mを超えるあたりから岩場にポツポツと咲いている姿が見られるようになります。写真右のように地面から花開いている個体もところどころで見かけました。

惣岳山に近づくと突然コバイケイソウの群生地が出現。よく見るとハシリドコロの花も咲いています。

岩場で咲き始めている黄色い花です。コガネネコノメでしょうか・・・

カタクリの群生は惣岳山から御前山にかけてが一番の見どころですが、大岳山、御岳山に至る尾根道のいたるところで咲いています。岩場に咲く姿や、笹の中に見え隠れする姿も印象的ですね。

御前山の山頂には、カタクリの一生について説明したパネルが掲示されていました。

御前山から大岳山にかけての尾根道では、カタクリやスミレ以外にはあまり花が咲いていません。カタクリばかり注目してしまい、他の花に気付かなかったのかもしれません。御前山山頂付近でヒゲネワチガイソウ(髯根輪違草)を見かけたので紹介します。昨年のGWに三つ峠を歩いた時に見つけた花なので覚えていました。

大ダワから大岳山にかけても樹林の中の尾根道が続き、ピーク越えが何箇所かありますが、巻き道を利用します。このあたりはツツジが咲いている程度でスミレ以外にはほとんど花を見かけません。まだ時期的に早いのでしょう。大岳山から御岳山にかけては、標高が下がるにつれてスミレの花数が増えてきます。そして、鍋割山を過ぎると、いよいよ奥の院の崖を上っていきます。

崖の北斜面に、白やピンクのイワウチワが群生しています。急勾配で足場も悪いので相当な覚悟で斜面を下らないと、間近に花を見ることができません。一つ間違うと斜面を滑落するような危険な場所です。でも多くのカメラマンが辿ったと思われる跡があり、一歩一歩注意しながら45度以上はあると思われる急斜面を下ります。

今まで城山かたくりの里で植栽された姿しか見たことがなく、自生のイワウチワを見るのは始めての経験です。とても感激しますね。写真を撮っている方に聞いたところ、イワウチワが咲いている場所は奥多摩では数箇所しかないそうです。その方は、これから馬頭刈尾根へ探しに向うと話されていました。

初めて見た花といえば、このスミレも同じです。大岳山から鍋割山にかけて多く咲いていたとても小さなスミレです。高尾近辺では見かけない種類です。帰って調べたところフモトスミレと呼び、奥多摩や狭山丘陵などで多く見かけるようです。高尾山に自生していないのは不思議ですね。

御岳山から古里までの下りは標高が下がるにつれて、早春から初夏の花に移り変わっていきます。大塚山付近ではエイザンスミレやアケボノスミレが多く見られていましたが、次第にイカリソウ、ニリンソウ、ミミガタテンナンショウ、チゴユリ、ホウチャクソウなどが目立つようになります。ヒトリシズカの花はあまり見かけませんでした。

天気はパッとしませんが、春の草花を堪能した一日でした。

← プチッと押してね!

← プチッと押してね!