2月も最終週になり、ようやく春めいてきました。八王子では最高気温が12.2℃まで上がり雪解けが加速しています。こんな陽気の日に仕事で外出すると、ふと途中で寄り道したくなってしまいます。今日は武蔵小杉から相模原へ移動する機会があり、昼休みの時間を利用して横浜市港北区の大倉山公園に立ち寄ってみました。

横浜線乗換駅(菊名駅)の1つ手前の大倉山で下車。駅を出て右手すぐのところにモニュメントがありました。大倉山記念館がギリシャの建築様式を取り入れて建てられたことから、昭和63年に、商店街がギリシャのアテネ市と姉妹提携したことを記念して設置されたそうです。ここを右折して記念館坂を上っていきます。

始めは東横線を右手に見て直進し、途中から道なり結構な急な丘を登ると大倉山公園に到着。

さらに階段を上ると正面に大倉山記念館が姿を現します。

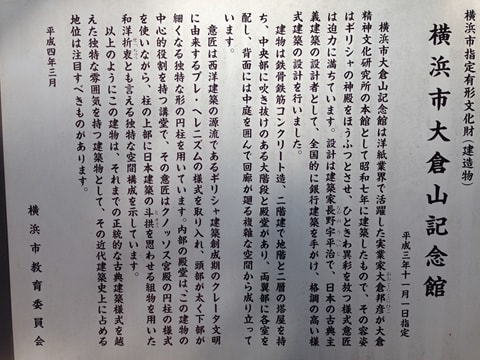

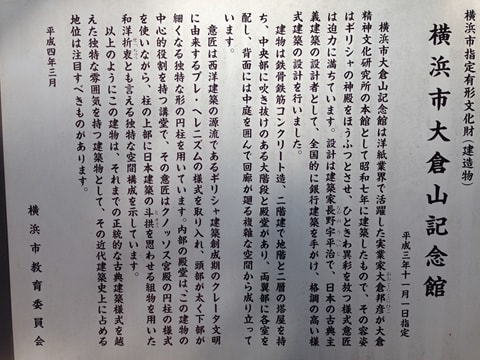

説明によると、現在の横浜市大倉山記念館は、実業家で後に東洋大学学長を務めた大倉邦彦により昭和7年に「大倉精神文化研究所」の本館として創建されました。設計は、日本建築史に大きな足跡を残した古典主義建築の第一人者、長野宇平治です。昭和56年横浜市が寄贈を受け、大改修のうえ建物の保存を図るとともに、昭和59年に横浜市大倉山記念館として生まれ変わり、平成3年には横浜市指定有形文化財に指定されています。研究所の設計をするにあたり、「東西文化の融合」を掲げた大倉邦彦の理想に深く共鳴した長野は、古典主義にとらわれることなく、古代ギリシャ以前の”プレ・ヘレミズム様式”という世界的にも希少な建築様式を用いたのみならず、東洋の意匠も取り入れて東西文化が溶け合った独特の様式美を持つ建造物を創り上げたそうです。ギリシャ神殿様式のピロティー、昭和初期の雰囲気を残す第5集会室、神社建築の木組みを取り入れたホール、エントランスなど、映画やテレビのロケ地としても数多く活用されているそうです。確かになかなか絵になる建築ですね。

館内に入っていました。内部は展覧会や会議室として開放されています。

エントランスホールから見た吹き抜け天井です。

館内で写真展が開催されていたので、ちょっと見学してきました。そこではちょうど大倉山梅林の梅祭りの写真が展示されていました。

大倉山記念館の裏手を進むと、梅林に到着。ここには約30種類約200本の梅が植栽されているそうです。

小高い丘に取り囲まれた谷戸には紅白の梅が綺麗に咲き揃い、見頃を迎えています。

大勢の人がカメラを向けていました。何事かと思ったら沢山のメジロが花びらをついばんでいました。スマホのカメラではズーム撮影は難しいですね。

ちょっと緑がかった白梅を見つけました。何という種類でしょうか。梅の木には品種を示すプレートが付けられていますが、梅林の中に入って確認しなければならないので面倒ですね。

更に坂を下っていくと池の周りにピンク色の枝垂れ梅が咲いています。先ほど紹介した昨年の写真コンクールで金賞を受賞した作品がこの枝垂れ梅でした(太陽の光の演出が見事な作品でした)。

ピンクの枝垂れ梅をズーム。

池の反対側には、こじんまりとした白い枝垂れ梅が咲いています。遊歩道以外は立ち入り禁止なので、遠くから眺めて楽しみます。

大倉山梅林には様々な種類の梅が咲いています。梅の名所として知られているらしく、平日にもかかわらず沢山の観梅客が訪れていました。露店も出ています。お弁当持ってのんびり園内を散策するのもお勧めです。休日にはいろいろなイベントが催されているようです。

横浜線乗換駅(菊名駅)の1つ手前の大倉山で下車。駅を出て右手すぐのところにモニュメントがありました。大倉山記念館がギリシャの建築様式を取り入れて建てられたことから、昭和63年に、商店街がギリシャのアテネ市と姉妹提携したことを記念して設置されたそうです。ここを右折して記念館坂を上っていきます。

始めは東横線を右手に見て直進し、途中から道なり結構な急な丘を登ると大倉山公園に到着。

さらに階段を上ると正面に大倉山記念館が姿を現します。

説明によると、現在の横浜市大倉山記念館は、実業家で後に東洋大学学長を務めた大倉邦彦により昭和7年に「大倉精神文化研究所」の本館として創建されました。設計は、日本建築史に大きな足跡を残した古典主義建築の第一人者、長野宇平治です。昭和56年横浜市が寄贈を受け、大改修のうえ建物の保存を図るとともに、昭和59年に横浜市大倉山記念館として生まれ変わり、平成3年には横浜市指定有形文化財に指定されています。研究所の設計をするにあたり、「東西文化の融合」を掲げた大倉邦彦の理想に深く共鳴した長野は、古典主義にとらわれることなく、古代ギリシャ以前の”プレ・ヘレミズム様式”という世界的にも希少な建築様式を用いたのみならず、東洋の意匠も取り入れて東西文化が溶け合った独特の様式美を持つ建造物を創り上げたそうです。ギリシャ神殿様式のピロティー、昭和初期の雰囲気を残す第5集会室、神社建築の木組みを取り入れたホール、エントランスなど、映画やテレビのロケ地としても数多く活用されているそうです。確かになかなか絵になる建築ですね。

館内に入っていました。内部は展覧会や会議室として開放されています。

エントランスホールから見た吹き抜け天井です。

館内で写真展が開催されていたので、ちょっと見学してきました。そこではちょうど大倉山梅林の梅祭りの写真が展示されていました。

大倉山記念館の裏手を進むと、梅林に到着。ここには約30種類約200本の梅が植栽されているそうです。

小高い丘に取り囲まれた谷戸には紅白の梅が綺麗に咲き揃い、見頃を迎えています。

大勢の人がカメラを向けていました。何事かと思ったら沢山のメジロが花びらをついばんでいました。スマホのカメラではズーム撮影は難しいですね。

ちょっと緑がかった白梅を見つけました。何という種類でしょうか。梅の木には品種を示すプレートが付けられていますが、梅林の中に入って確認しなければならないので面倒ですね。

更に坂を下っていくと池の周りにピンク色の枝垂れ梅が咲いています。先ほど紹介した昨年の写真コンクールで金賞を受賞した作品がこの枝垂れ梅でした(太陽の光の演出が見事な作品でした)。

ピンクの枝垂れ梅をズーム。

池の反対側には、こじんまりとした白い枝垂れ梅が咲いています。遊歩道以外は立ち入り禁止なので、遠くから眺めて楽しみます。

大倉山梅林には様々な種類の梅が咲いています。梅の名所として知られているらしく、平日にもかかわらず沢山の観梅客が訪れていました。露店も出ています。お弁当持ってのんびり園内を散策するのもお勧めです。休日にはいろいろなイベントが催されているようです。