【経済最前線の先を見る】:2065年、日本の人口ピラミッドはどうなるか ■中低所得国では増えるが日本は1億人を切る

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【経済最前線の先を見る】:2065年、日本の人口ピラミッドはどうなるか ■中低所得国では増えるが日本は1億人を切る

昨今の経済現象を鮮やかに切り、矛盾を指摘し、人々が信じて疑わない「通説」を粉砕する――。野口悠紀雄氏による連載第4回は2060年の世界の姿を大胆に予測する。

2060年の世界人口は、現在より30億人近く増えて、100億人を超えると予想されています。インドが中国を抜いて、世界一の人口国になり、日本をはじめとする高所得国では、労働力人口が増えないため、経済成長率が低下するでしょう。

◆将来を予測することは必要だが、容易でない

大洋を航海する船は、つねに先行きを予測し、航路の状況を見ながら進みます。そのために正確な海図を準備し、また行先地の気象の状況を観測しています。

われわれがさまざまな活動を行う場合にも、将来についての正しい見通しを持つことが必要です。

将来予測は、どんな主体にとっても重要です。

政府の政策は、将来の正しい見通しに基づいてなされる必要があります。とりわけ、社会保障制度の設計においては、長期的な将来見通しが不可欠です。

企業が事業計画や設備投資を決定する場合にも、将来の見通しが重要です。

個人でもそうです。職業を選択したり、学校で専門の科目を選んだりする場合、将来に対する見通しを持つことが必要です。また、将来の年金がどうなるかなどについて正しい見通しを持って、生涯設計をする必要があります。

言うまでもないことですが、将来の世界は、大きな不確実性に包まれています。景気変動などの経済的ショックがあります。大規模な自然災害もあります。長期を見れば、技術革新とその普及など、予測困難な要素は数多くあります。

また、すべてのことが予測できるわけではありません。とりわけ株価や為替レートについては、予測をすることが原理的に不可能です。予測の結果が投資行動に影響を与えてしまうからです。

このように、経済予測には大きな困難を伴います。

◆「予測の自己実現効果」もある

また、「予測の自己実現効果」ということもあります。

例えば、AI(人工知能)やビッグデータといった分野が将来有望だと予測されると、その分野に優秀な人材が集まり資金も投入され、その結果、実際にその分野が成長することになります。

逆に、原子力に関する社会的な制約が強くなって、人材や投資が集まりにくくなり、技術開発が停滞する可能性もあります。

また、後に述べる人口構成の面などから、ある国の将来の成長率が高くなると予測されると、その国に対する投資が積極的に行われ、実際にその国が成長するということも大いに考えられます。

将来を予測する1つの方法は、マーケット(市場)の状況を見ることです。

スタートアップ企業やユニコーン企業(未公開で企業価値が高く評価される企業)が多い分野は、将来の成長可能性が高い分野だと考えることができるでしょう。

あるいは、大学や大学院で、人気があって競争率が高い学部や専門学科はどこか、学生の就職先として人気のある業種はどこか、なども参考になるでしょう。

ところで、数カ月から数年先といった短期の予測と、数十年もの期間にわたる長期の予測を比べた場合、一見したところ、長期の予測のほうが難しいように思われます。遠い将来ほど、不確実な要因が多くなるからです。

そうした側面は確かにありますが、経済的事象についていうと、短期的な予測のほうが難しい場合もあるのです。短期的な変動は、ランダムな要因によって引き起こされる場合が多いからです。

ある程度以上の期間をとれば、ランダムな要因による短期的な変動は平準化され、長期的な趨勢だけが問題となります。そして、長期的な趨勢のほうが予測しやすい面もあるのです。

以下では、10年程度の単位での長期予測を考えることとしましょう。

企業や政府、そして個人は、20年、40年先の世界を見ながら計画を立て、行動する必要があります。

◆世界人口は100億人を超え、インドが最大人口国になる

長期予測の基礎となるのは、人口推計です。

人口はさまざまな経済活動の基礎となるため、人口の長期予測なしに経済予測を行うことはできません。

他方で、人口予測は最も確実な予測なのです。

例えば、20年後の社会を考える場合、その時点での20歳以上の人口はすでに生まれているのですから、かなり正確に予測できます。

ただし、出生率や平均寿命に予測誤差があることには、注意しなければなりません。

いくつかの長期人口推計が行われています。

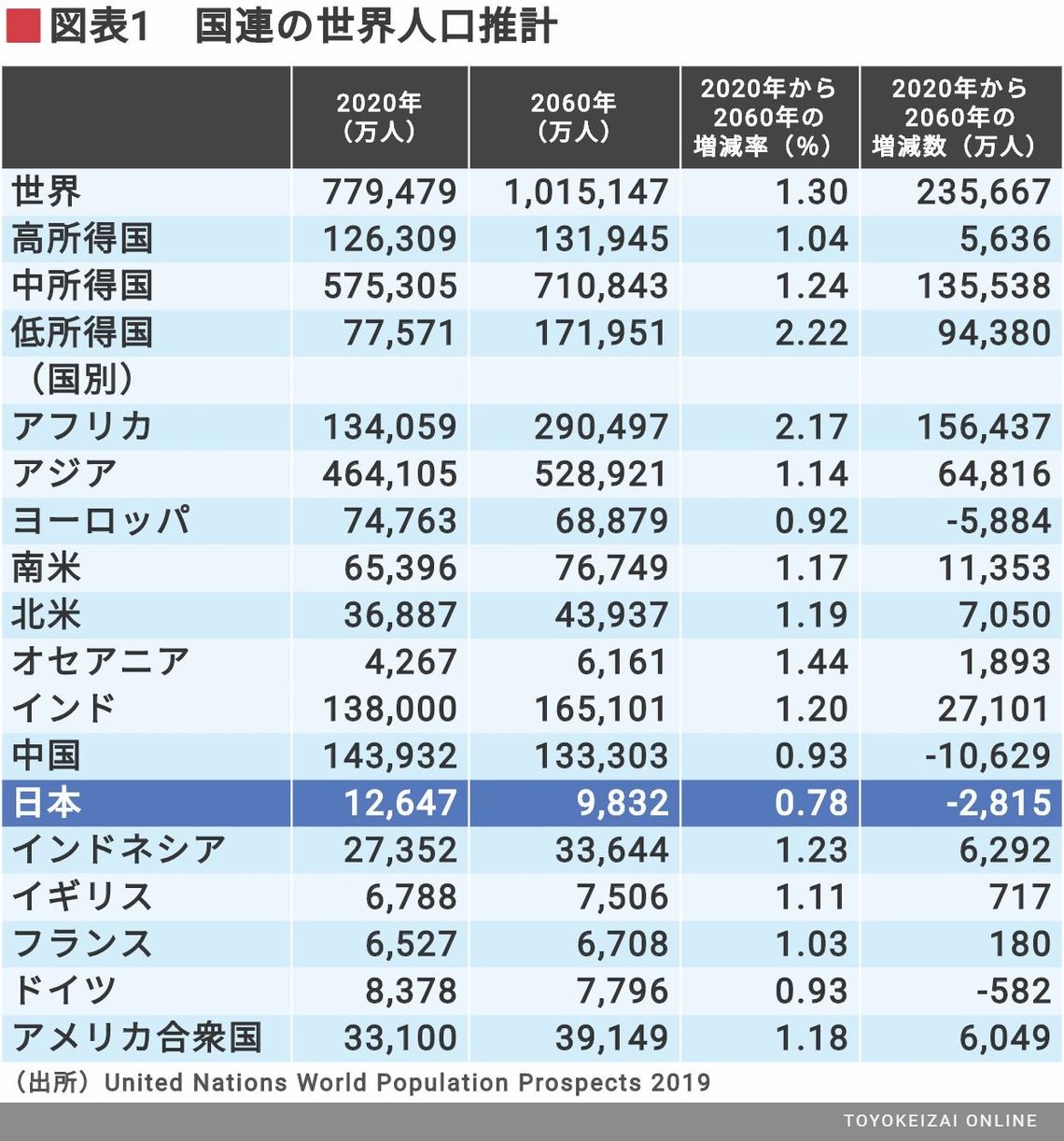

国際連合が、World Population Prospects 2019で、世界各国の将来人口の推計を行っています。

その結果の一部を示すと、図表1のとおりです。

(外部配信先では図を全部閲覧できない場合があるので、その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。

世界総人口は、2020年の77.9億人から、2060年の101.5億人へと、約1.3倍に増加すると予測されています。

2060年の人口を2020年と比べると、高所得国では1.04倍でほとんど変わらないのですが、低所得国では2.22倍にもなります。

2020年から2060年への増加数で見れば、全世界人口の増加数約24億のうち、半分以上の14億人が中所得国で生じます。

地域別に見ると、アフリカの人口が16億人増加(2.2倍の増加)です。他方、ヨーロッパの人口は減少します。

国別にみると、2020年で世界最大の人口国である中国の人口は、2040年までは増えますが、その後は、少子化などの影響で減少に転じ、2060年には2020年より7%ほど減少します。

中国に代わって世界最大の人口となるのは、インドです。

日本の人口は減少を続け、2060年には1億人を下回ります(2020年に比べて22%の減少)。

アメリカの人口は増加を続け、2060年には2020年より18%ほど多くなります。

イギリスの人口は11%増、フランスはほぼ不変、ドイツは7%減です。

低所得国での人口増加が著しいため、食料事情で問題が起きることも懸念されます。

かつてトマス・ロバート・マルサスは、『人口論』で、食料などの生活資源の生産は土地の存在量で規定されるため、その増産ペースより人口増加のペースのほうが高くなると考えました。そのため、人口増加を抑制する必要があると論じたのです。

幸いなことに、これまで人類は、生産能力を拡大することによってその危機を回避し続けてきました。しかし、今後の数十年間においては、その問題が現実化する危険を決して否定できません。

◆人口ボーナスから人口オーナスへ

人口については、その総数だけでなく、年齢別の構成が重要です。

人口動態が経済成長にどのように影響するかをみるために使われるのは、生産年齢人口の伸び率です。

人口ボーナス(demographic dividend)という概念があります。人口ボーナス期とは、労働力増加率が人口増加率よりも高くなり、その結果、総人口に占める労働人口の比率が上昇し、その結果経済成長が促進される期間です。

それに対して、従属人口の比率が相対的に上昇して、経済成長が妨げられることを、人口オーナス(onus)といいます。

ここで従属人口とは、若年人口(15歳未満)と高齢者人口(65歳以上)の総数です。

「人口ボーナス指数」は、生産年齢人口÷従属年齢人口によって表わされます。ここで、生産年齢人口とは15歳から65歳の人口です。

これがピークアウトすると、経済成長は鈍化します。

先進国と中国は、すでに人口オーナス期に入っています。2030年にかけては、ASEAN諸国の多くも人口オーナス期入りすると見込まれます。

その結果、これらの国の成長率が低下することが予想されます。とくに、中国の経済成長率の低下幅は大きい可能性があります。

これに対して、労働力人口の増加が継続すると見込まれるインド、フィリピンでは、高い成長率が期待されます。

ただし、実際の経済成長がどうなるかは、人口以外のさまざまな要因によっても影響されます。

労働人口増加率が高くても、就学率や識字率が低ければ、経済成長は実現できないでしょう。

逆に、高所得国が技術革新を続けて、より豊かになるという可能性は、十分にあります。

将来に向かう世界を規定するシナリオとして、つぎの2つが考えられます。第1は、高所得国の技術開発が主導するシナリオ。第2は、労働力の人口増が著しい低所得国が、中所得国や高所得国に追いついていくというシナリオです。

この2つのいずれが支配的になるかが、今後の世界の姿を決めていくと考えられます。

この問題を考える際に、先に述べた「予測の自己実現効果」は重要な役割を果たすでしょう。つまり、将来の成長率が高いと考えられる国には投資が集まり、実際に高成長が実現するということがありうるでしょう。

ただし、こうしたことが実現できるかどうかは、国際的な資本移動がどのような制度や仕組みで行われるかにも、大きく影響されます。

経済成長予測の具体的な数字は、後の回で見ることとします。

◆日本は人口オーナスの影響が最も深刻な国

人口オーナスが最も顕著な形で現れるのが日本です。生産年齢人口の伸び率は、日本では2000年代からすでにマイナスでしたが、今後もその傾向が続きます。

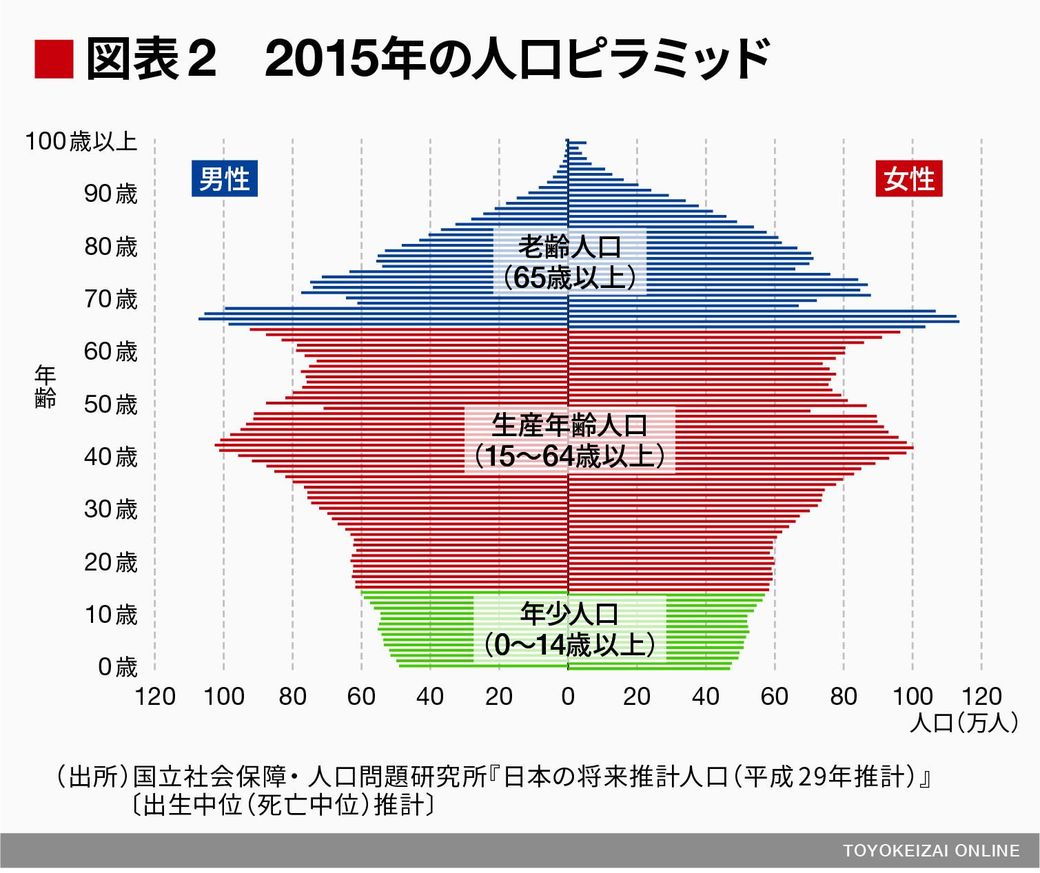

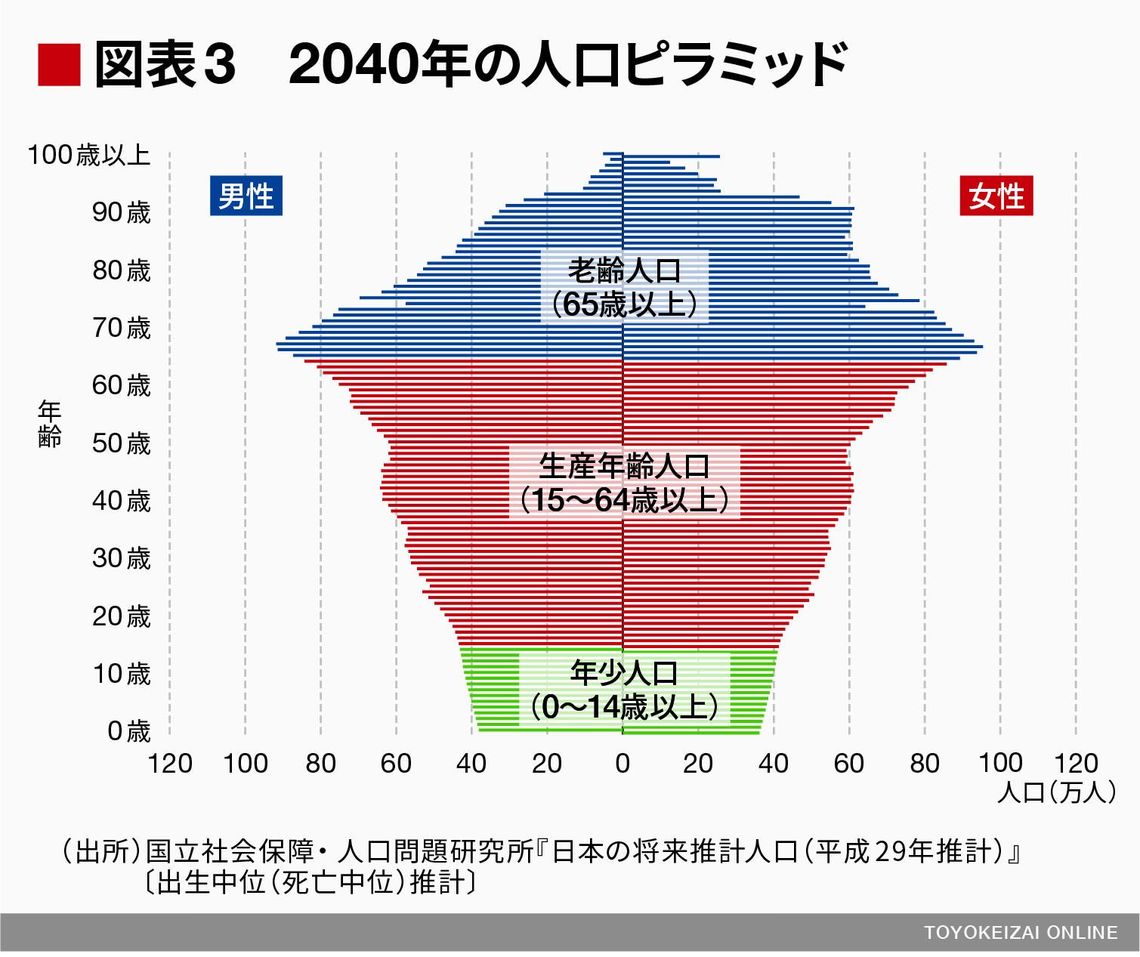

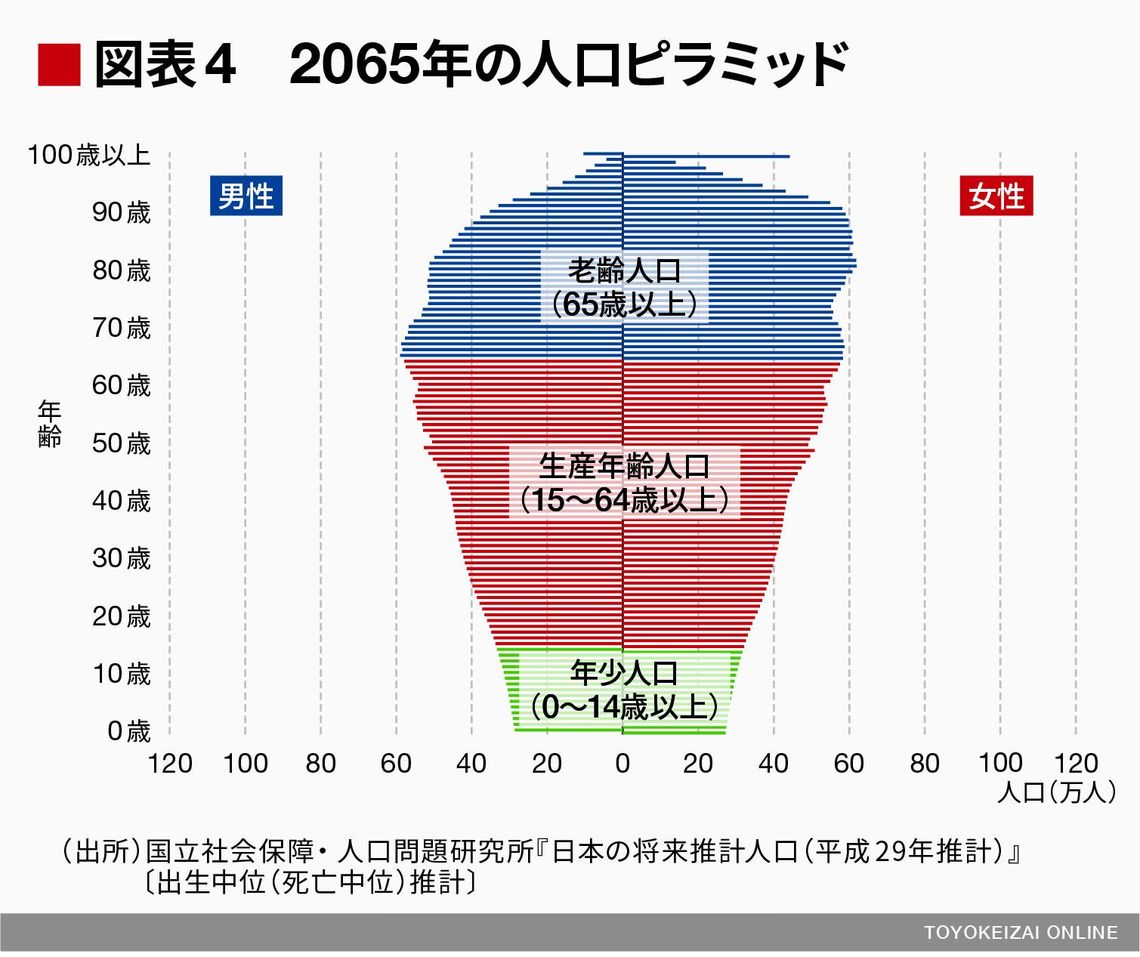

日本の人口構成を人口ピラミッドの形で見ると、図表2~4のとおりです。

◆逆ピラミッドの割合がさらに増加

現在は、70歳くらいと45歳くらいにピークがありますが、2040年には「頭でっかち」の逆ピラミッドになります。2065年には、「頭でっかち」の度合いがもっと顕著になることがわかります。

そしてこうした傾向は、出生率が高まったとしても、あまり変わらないこともわかります。

このことが、日本の将来の労働力や社会保障制度などを考える場合に、重大な意味を持つことになります。

こうした問題について、これから考えていくことにします。(次回に続く)

元稿:週刊東洋経済新報社 ONLINE 主要ニュース 政治・経済 【「経済最前線の先を見る」・担当者:野口 悠紀雄 : 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問】 2019年12月22日 07:50:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。