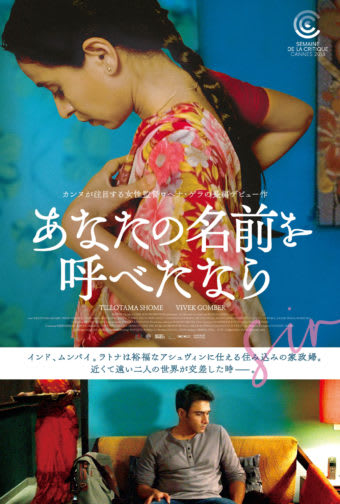

先のインド映画についての感想をSNSにアップしたら

色々なコメントが寄せられました。

インドに詳しい人によると、サリーの着方で出身階層、教養、地方が分かるのだそうです。

またこの映画の監修の松岡環氏の説明によると、インドの人たちは初対面の人に会った時、

色々なコメントが寄せられました。

インドに詳しい人によると、サリーの着方で出身階層、教養、地方が分かるのだそうです。

またこの映画の監修の松岡環氏の説明によると、インドの人たちは初対面の人に会った時、

相手の出身カーストや職業、知的レベルなどを瞬時に読み取り、それ相応の対応をすることが普通なのだそうです。

映画の中で、メイドのラトナが高級ブティックから即座に追い出されたのは

そういう訳だったのですね。

バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ。

遥か昔、社会科で習った言葉。

そこから職業や地域などで更に細分化され、数千のカースト集団があるとされるのに。

インドに生まれなくてよかった…

映画の中で、メイドのラトナが高級ブティックから即座に追い出されたのは

そういう訳だったのですね。

バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ。

遥か昔、社会科で習った言葉。

そこから職業や地域などで更に細分化され、数千のカースト集団があるとされるのに。

インドに生まれなくてよかった…

あまりにも暑いので、タロウを連れてインド料理店ラディカでランチ。

冷たく甘酸っぱいラッシーが、辛いカレーによく合って美味しい。

トルコのヨーグルトドリンクはしょっぱくて驚いたものですが。

この巨大なナンには、日本に来たインド人も驚くそうです。

確かにインドでは、小型の丸いクレープのようなものを多く見かけました。

日本でこの巨大ナンを焼く窯が製造され、独自の発展を遂げたのだそうです。

「カレーにナン」本場インド以上に普及・巨大化