【続・たまには熟っくりと本を読もう】

本(「「塗る環境発電」」)が2日で届いたので、さっそく速読する-その間彼女が登場し中断させら

れるわけだが-手際よく編集された本でスッキリと読み終えることができた。吉本隆明が茂木健一郎の

脳科学の現状と問題点を整理紹介し、それに答えるという形式で「歴史」をどのように考え、彼の「芸

術言語論」の大集成へと繋がるのかがよくわかった。彼によると、歴史とは、文明・文化の進歩の度合

がどうなっているかといった「外在史」と、身体性の順序、遺伝子の変化→風俗習慣の変遷→地域的差

異に基づく言語の発展差異→文明・文化の進展具合(自然へのはたらきかけ方)を内包した身体性の「

内在史」の2つがあり、この媒介項として「思想」を土台として思索展開されてきたという。

茂木-有限の脳を補うものは感情である

人間の脳はもともと有限ですから、不定なものである死を考え切ることはできないと思いま

す。また知識として、すべての歴史を知るわけにもいかないし、すべての学問体系に通暁す

るわけにもいかない。この世にあるすべての著作を読破するわけにもいかない。そう考えた

とき、人間はどうしても無限とか不可能性に向き合うわけです。つまり、百科全書派的にす

べてを網羅することは不可能である、と。どうするか。最新の脳科学の理論では、そういう

事柄は感情において引き受ける、といっています。人間の卑小さということをいえば、宇宙

の広がりは137億光年ですけれども、そのなかでは自分はこんなにも小さい。有限である

人間はとても137億光年の宇宙全体を引き受けることはできません。ただし、一方で自分

というものを想像し、もう一方で宇宙というものをイメージしたとき、そのコントラストに

おいて自分の卑小さを感じることはできる。そうした感性がおそらく文学とか詩というもの

になってきたのだと思います。そういう意味で、最近の脳科学は、無限とか不可能性という

ものに向き合う形式は感情らしといいだしているわけです。

吉本-有限の超え方もあるのではないか

いや、よくわかります。わかりますけど、ぼくはそうした言い方を好みません。たしかに人

間の脳は有限ですから、いくらいろいろなことを考えようとしても有限なことしか考えられ

ないのは事実です。でもぼくだったら、複数の人、つまり世界中の先進地域の人々、さらに

は後進地域の人々の知恵も全部借りればいいじやないか、ということになります。自分にと

って重要なのは、自分がもっぱらやってきたことから得た経験および、その経験に伴う脳の

はたらきです。自分はそれをもっていればいいのであって、ほかの人はほかの人で、それぞ

れの経験および脳のはたらきをもっているわけだから、必要とあればほかの人の知恵を全部

借用すればいい。そうすれば無限とまではいかなくても、人類は相当広い範囲の事柄まで認

識することができるようになるのではないかという、そういう考え方を失いたくありません。

無難な例を挙げると、ぼくは小さいころから相撲が好きで、子供のころに双葉山という大横

綱がいて、69連勝をしたあと安藝ノ海という力士に負けたことをよく覚えています(1939

〈昭和十四〉年)。それで双葉山の前人未到の連勝記録がストップしてしまったわけですが、

決まり手は外掛けでした。立ち上がるとすぐ安藝ノ海が外掛けをかけ、それがあっさり決ま

ってしまった。ぼくにはそのイメージが明瞭に残っています。どうしてそんなに鮮明なイメ

ージがあるのかといえば、昔はニュース映画というのがあって、映画館に行くと劇映画の合

間にそれが流された。ぼくはそのニュース映画を見て、強いイメージをもっていたから、い

い気になって、左右どちらの足で掛けたと書いたのか、いまはもう忘れてしまいましたが、

とにかく「双葉山は安藝ノ海の外掛けで敗れた」と書いたことがあるんです。そうしたら相

撲オタクの人から手紙がきて「あなたの書いている足は間違っている」といって、当時の新

聞のコピーも同封してありました。これは無難な例ですが、こんなふうに自分の間違ったこ

とや知らないことを教えてくれる人がいるわけです。あるいは、わからなければ徹底して調

べればわかる。そういう意味で、人間の脳に有限性はないぞという感じをぼくはもっている

のです。そういう考え方ですから、いまおっしやったような脳の有限性はよくわかって理解

できているつもりですが、でも、脳は有限だといった言い方は、おれはしないな、したくな

いなという気持ちがあります。

第三章 人間は「限定された類」か

『「すべてを引き受ける」という思想』

吉本隆明 茂木健一郎 著

茂木-忘れがちな空間の多様性

最近ちょっとベルクソンを読み返していたら、彼は徹底的に時間軸と空間軸の差ということ

を考えています。それに関連していいますと、われわれは空間というものの広がりを一覧で

きません。しかし、空間的な広がりのなかには多様なものが非常にたくさんあります。どう

もわれわれはそうした条件をつい忘れがちなのではないでしょうか。たとえば、ネーション・

ステート(国民国家)にしても、なにかネーション・ステートの雛型があるように思いがち

ですが、実際にはそれこそみな違います。東アジアだけ見ても、日本があり、北朝鮮があり、

韓国があり、また中国があって、台湾があってと、それぞれの国民国家のあり方はまったく

違います。最近よくいわれることですが、インターネットのようなグローバルなメディアで

も、その国によってずいぶん使われ方が違います。自由主義経済にしても、日本のそれはア

メリカとまるで違う。同じ原理に基づいているといっても全然連ったものになっています。

このように、空間にはきわめて多彩な多様性があります。そうした認識が現代の問題を考え

るうえでもなにか重要なヒントになるような気がします。

吉本-空間的多様性は盲点になっている

それはぼくらも考えどころです。たしかに空間的な多様性は一種の盲点になっているように

思います。しかもぼくはマルクスから大きな影響を受けていますから、やっぱり時間的な意

識のほうが強いようです。マルクスは労働でも何でも、「時間だ、時間だ」といいます。ま

た、みな均一化する。『資本論』では、男と女の労働力の差異とか体力の差、それから身体

障害者と健常者との体力差などは全然考慮に入れないで同じものとして考えます。そういう

区別をしてはダメだという思いがあるから全部均一にするわけでしょうが、そうした均一な

労働が何時間なされたかということを問題にします。そして、平均というのとはちょっと意

味が違うのでしょうが、ある時代にはある水準の労働価値を想定することができるというこ

とを前提にしています。ぼくはそうしたマルクスの考え方に影響を受けた時期がありますか

ら、やはり空間より時間に力点を置いた考え方をする傾向があるかもしれません。しかし、

どうもマルクスの考え方は観念的にすぎるように思えてきて、いまは辛うじてそれを訂正で

きたように思います。(中略)言い換えれば、思想は、種の問題や遺伝子の問題を別とする

なら、かなりの程度において地域的差異に基づいている。ひとつは地域的な風俗習慣の違い、

もうひとつは地域的な言語の違いで、主としてこのふたつの差異に基づく考え方の違いとい

えます。要するに、言語というのはすべて「地域言語」にすぎない。世界性のある言語など

というのはいまのままではありえない。はやっている言語もあれば、はやらない言語もある

し、未開地域の言語もある。風俗習慣によって言語は違ってしまうし、同じ人種だって違っ

てしまう。地方と都会では、方言と標準語で落差ができる。そういうものはみな地域性の問

題、地域の風俗習慣の問題、それに基づく言語の違いの問題で、こうしたものが身体性の「

内在史」と、一般的にいわれる「外在史」の連繋項になっているわけですから、そうした媒

介項のはたらきを考えに入れないとダメなのではないか。そういうふうに考えて、ぼくはい

まいったような媒介項を「思想」と呼ぶようにしたのです。

第七章 「つづまりの仕事」へ向かって

『「すべてを引き受ける」という思想』

吉本隆明 茂木健一郎 著

【続・塗る環境発電】

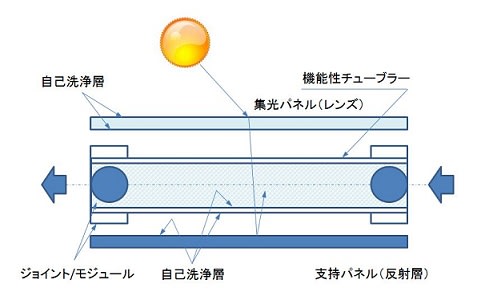

「塗る環境発電」をアップしてしばらくして大規模蓄電システムに使えないものか考えてみた。簡単に

いうとヒートポンプのように、余剰電力を使いコンプレッサーで冷媒を圧縮し、水を氷結させておき、

電力として供給する時には解凍して電気を取り出すもの。「チューブラー革命」のように熱交換器の配

管(チューブ)にこの環境発電をコーティングしておけば、水と二酸化炭素があれば蓄電装置として使

えるのではないかとのアイデアだ。

ところで、電子の電荷以外にスピンという自由度を利用したスピントロニクスの応用として、電子の磁

気的性質の流れ「スピン流」を利用する次世代の省エネルギー電子情報技術として期待されているが、

量子コンピュータや超低消費電力情報処理デバイスといった、スピンを利用した次世代電子デバイスを

実現するためには、あらゆる物質に利用できる汎用的なスピン流の注入方法の確立が課題だった。しか

しスピン流を作り出すことは容易ではなく、これまで物理的な制限から非常に限定された物質にしかス

ピン流を注入できなかったが、東北大学金属材料研究所が中心となり「スピン波スピン流伝導の開拓に

よる超省エネルギー情報処理デバイスの創出」をテーマとして研究されてきた。今回、安藤和也助教ら

は磁気のダイナミクスを利用することで、制限を一切受けない極めて汎用的なスピン流注入手法を発見

した。の方法は電界により制御可能で、これにより従来用いられてきた方法の千倍以上のスピン流を作

り出すことに成功したことが昨年6月27日に報じられた。しかし、何度も書くが『灼熱のデジタル革命

の季節』を実感する毎日だ。何だかんだと言っても、日本人として仕合わせだね。

※インピーダンスミスマッチ

スピン流を注入する物質とスピン流注入源のそれぞれの電気抵抗率が同程度であるときスピン流の注入

効率が最大となり、電気抵抗率が大きく異なると注入効率は著しく小さくなる。一般的にはスピン注入

源として電気抵抗率の小さな金属が用いられるため、電気抵抗率が大きな半導体や有機物といった物質

にスピンを注入することは困難であり、この問題をインピーダンスミスマッチと呼ぶ。

※逆スピンホール効果

スピン流と垂直な方向に電圧が発生する現象。スピンが物質中を流れると、流れを横向きに曲げる力が

働く「スピン軌道相互作用」という現象が以前から知られている。このとき、上向き状態のスピンと下

向き状態のスピンでは逆向きの力を受ける。スピン流では上向き状態のスピンと下向き状態のスピンが

逆向きに流れているため、両者とも同じ方向に曲げられる結果となり、スピン流の流れと垂直な方向に

電圧が発生することになる。スピン情報と電気情報をつなぐ現象として、スピントロニクスにおいて重

要である。

※論文名・著者名

“Electrically tunable spin injector free from the impedance mismatch problem”

(電気的に制御可能なインピーダンスミスマッチフリースピン流注入源)

尚、金属だけでなく半導体・有機物・高温超伝導体といったあらゆる物質への高効率なスピン流注入が容易に可

能となり、スピントロニクスデバイス設計の自由度が大きく拡大されることで、環境負荷の極めて小さい次世代省

エネルギー電子技術への貢献が期待されている。この研究開発は、独立行政法人日本原子力研究開発機構先

端基礎研究センター、ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所と共同で行われている。

昨夜は、通販で業務用の生麺とスープセットの盛岡冷麺(「盛岡冷麺とタンカツサンド」)を早速頂い

た。上の写真のようにリンゴの果肉はいれず、庭のトマト、胡瓜に卵、ハムと好みで米酢を加え、白菜

キムチを多めに入れ食べたが、美味かった。家庭でも本場の盛岡冷麺が手軽に頂ける時代に感謝。さて、

『「すべてを引き受ける」という思想』については適宜、引用掲載していこうと思うが、これはこれで

作業ボリュームが膨らんでしまい、ある意味苦痛だが楽しみでもある。