【新たな飛躍に向けて-新自由主義からデジタル・ケイジアンへの道】

1.タブーと経路依存性

2.複雑系と経路依存性

3.複雑系と計量経済学

4.ケインズ経済学の現在化

5.新自由主義からデジタル・ケイジアン

【ケインズ経済学の現在化】

前回と同様、新自由主義批判とケインズ主義の系譜をたどり未来志向の展望について、ポール・デ

ヴィッドソン著、小山庄三・渡辺良夫訳 『ケインズ・ソリューション-グローバル経済繁栄の途』

を基に考察を進める。

- 政策に影響を与える思想の力

- 21世紀最初のグローバル経済危機を引き起こした思想と政策

- 将来を「知る」ために過去のデータに頼ること-資本主義システムにっいての古典派の考え

- 1ペニーの支出は1ペニーの所得になる-資本主義経済と貨幣の役割に関するケインズの考え

- 国債とインフレーションについての真実

- 経済回復のあとに改革を

- 国際貿易の改革

- 国際通貨の改革

- ケインズも誇りに思うような文明化された経済社会の実現に向けて

- ジョン・メイナード・ケインズー簡潔な伝記

- なぜケインズの考えがアメリカの大学で教えられることがなかったのか

【なぜケインズの考えがアメリカの大学で教えられることがなかったのか】

これを考察に当たりまずは率直に、わたしケインズの経済学に対する考え方を書くべきだと思う。

ポール・デヴィッドソンが指摘したとおり-1970年代における古典派理論の明らかな復活と神格化

は、実際はすでに死滅していた理論の蘇生というわけではなかった。経済学界の主流派のリーダー

や有力な学者たちは、ケインズの分析を理解していなかった。ケインズがその革命的な貨幣理論を

発表したのとほとんど同時に、それは2つの理由から流産させられてしまった。第1に、主流派の

経済学の教授たちは、失業についてのケインズの説明が、失業問題を流動性に対する欲求と金融市

場の働きという文脈の中に置く分析というよりはむしろ賃金・物価の硬直性を必要としていると信

じたことである。第2に、第2次世界大戦直後の数年間米国内にはびこっていた反共主義の風潮(

マッカーシズム)が、ケインズの真のメッセージのどのような形での教育をも妨げたことである-

なのだが、「失業問題を流動性に対する欲求と金融市場の働きという文脈の中に置く分析というよ

りはむしろ賃金・物価の硬直性を必要としていると信じたことである」との前者の理解は「貨幣経

済を前提とする限り」あるいは「信用恐慌の連鎖を防ぐ」にはインフレーションは不可避であると

いう「反インフレ闘争」を組織化していたころのわたし(たち)の見識とほとんど変わらず、その

後、日本で流布されることとなる「ケインズは死んだ」とデマを信じることはなかたし、レーガン

の採った経済政策が「軍事ケインズ主義」だとは『タブーと経路依存性』で引用した中野剛志らと

同様の見識に立っていた経緯もある。経済学の素人でも「自己意識の社会化」をきっちりと行えば

ば吉本隆明の遺言通り、真実は貫けるものだと心得ることとなった。この箇所では寧ろ、新古典派

(あるいは新自由主義)の根底に通ずる「反共主義というタブー」の根っこの問題については考え

てもみなかったことが指摘され、改めて「武力入植文化」の根の深さに思い至り、謙虚に偏見・無

知のバイアスを恐れることになる。

ケインズと同じ世代の経済理論家たちのみならず、この拙論で明らかにしているように、ノー

ベル賞受賞者のミルトン・フリードマンやポール・サムエルソンのような第2次世界大戦後の

ケインズより若い経済学者たちも、かれらの頭の中が反対の古典派理論の見解で満たされてい

たため、ケインズがすべての聴き于に投げかけていた考えを理解することができなかったので

ある。ケインズの伝記作家であるスキデルスキー卿は、「第2次世界大戦後の主流派の経済学

者たちは,ケインズの理論を、賃金が『粘着的』[すなわち、ゆっくりとしか変化しないか、

あるいは硬直的であるような状況に当てはまる。古典派理論の『特殊ケース』とみなした。そ

のためかれの理論は、政策への妥当性を保持することは認められたものの、その理論的辛辣さ

を奪われてしまった」と述べている。もしケインズがたんに失業が物価と賃金の硬直性の結果

であると主張しているだけであったならば、かれは貨幣を使用する資本主義経済の主たる経済

問題、すなわち永続的な完全雇用の状態を作り出すことができないという問題についての、革

命的な理論的分析を提供していなかったことになる。19世紀の経済学者たちはすでに,自由に

変動する賃金・物価の存在しないこと(現代の主流派の経済学者が供給面の不完全性と呼んで

いるもの)が失業の唯一の原因であると論じていたからである。ケインズは、『一般理論』の

第19章において、自らの失業の理論が賃金あるいは物価の硬直性の仮定に依存していないと、

わざわざ述べている.かれの主張は、自らの理論が失業の原因を金融市場の働きや公衆の流動

資産保有欲に関係付けている点で、古典派理論とは異なった分析を提供しているということで

あった。しかしながら、第2次世界大戦後、大学で経済学を学ぶ学生たちは、ケインズ革命が

非自発的失業の存在を説明するために粘着的な賃金ないし物価の仮定を必要とすると教えられ

たのである。教授たちが『一般理論』を古典であると信じていたことは明らかである。という

のも、かれらはその本をケインズの分析の代表作として言及しはするものの,どうやらその第

19章を読み解いてはいないらしいからである。

終戦直後の時期に、教授たちの中には、失業均衡の追加的原因として、利子率の粘着性ないし

固定性の存在を付け加えることによって、賃金・物価の硬直性の議論に挺入れをしようとする

者もいた。この固定された利子率の議論は、「流動性のわな」と呼ばれた。この流動性のわな

は、ある低いプラスの利子串のもとで貨幣保有需要が無限大になると想定され、だれも自己の

ポートフォリオにどのような債務証券をも付け加えたいとは思わないような状況で起こるとい

われている。したがって、流動性のわな論者によれば、利子率がこれ以上低下できず、金融政

策は、経済を拡大して完全雇用という結果を達成するのに必要な投資支出の増加をこれ以上誘

発することができないということになる。しかしながら、第2次世界大戦後の計量経済学的研

究は、歴史的データの中に、流動性のわなの存在を示すなんらの証拠も見出すことができない

でいる。しかしながら、もし主流派の経済学者たちが『一般理論』を読み解いていたならば、

かれらは、202 ページに、貨幣需要がなんらかのプラスの利子率のもとで無限大になるはずは

ないとケインズによって明記されていることを知っていたはずである。さらに、ケインズは歴

史的データを吟味して、207 ページで、流動性選好関数が「実質的に水平」になった歴史的事

例を知らないと述べるに至っている。要するに、ケインズは、理論的および実証的双方の見地

から、すでに流動性のわなの存在を否定していたのである。この流動性のわな という考え方

は、ケインジアンを自称している人たちによってしばしば公の議論の中で披露されているが、

ケインズの議論とはなんの関係もないものである。これらの実例から、ほとんどの戦後の経済

学者たちがケインズの本を全く読んでいなかったか全く理解していなかったかのどちらかであ

ることは、明らかなはずである。事実、ほとんどの権威ある大学において、経済学部の学生は、

『一般理論』があいまいで混乱した書物であり、したがって読んだり理解したりする必要がな

いと教えられてきているのである。例えば、ニュー・ケインジアンの経済学者を自任し、ジョ

ージ・W.ブッシュ大統領の経済諮問委員会の前委員長であったマンキュー・ハーバード大学教

授は,「『一般理論』はあいまいな本である。……それは時代遅れの本である。……われわれ

は、経済がどのように動くのかを理解するに当たり、ケインズがいた立場よりもはるかに有利

な立場にある。……マクロ経済学者の中で、[ケインズのように]古典派経済学を批判的にみ

る者はほとんどいない。……古典派経済学は長期においては正しい、そのうえ今日の経済学者

は長期均衡により興味を持っている.……古典派経済学は広く受容されて[いる]。著名な教

授がその上うな発言をすれば、経済学を学ぶ学生たちがケインズの「あいまいな」メッセージ

を読んだり理解し上うとしたりしないことは明らかである。それよりもむしろ、これらの学生

たちは、「ケインジアン」の議論がつまるところ、世界で目撃される失業の根本的な原因は主

として供給面の不完全性、とりわけ、「福祉」国家が最低賃金を法制化したり、労働組合の結

成を奨励したり、「過大な」失業給付を支給したりした、過去半世紀の労働市場における貨幣

賃金の硬直性に上るとの古典派理論の考えに要約されると教えられたのである。

その結果、政府の政策立案者の顧問となっている著名な経済学部の卒業生たちが、今日のグロ

ーバル経済において先進諸国を苦しめている永続的に高い水準の失業と戦おうとするならば、

労働市場は「自由化」されなければならないと提案しているのは、驚くには及ばないであろう。

労働市場は完全に規制撤廃されなければならず、失業が労働者にとって大きな災難となること

を妨げている社会的安金網は、完全に取り除くとは言わないまでも、縮小されなければならな

いとされることになる。もし労働市場の「自由化」が理論的な極限状態にまで押し進められる

ならば、安全な職場であることの最低限必要な条件や年少者労働の禁止に関する政府の規則な

どは存在しないことになるであろう。したがって、中国の労働市場は他の国々が見習うべき理

想ということになる。西欧諸国がその上うな理想的な労働市場を持つためには、その労働市場

の状態が低開発諸国のそれに匹敵する上うになるまで、社会的安金網を取り除く必要があるで

あろう。を逸したのかを説明するために、第2次世界犬戦後の教科書をつうじてケインズ主義

を普及させようとしたサムエルソンのケースにまず焦点を当てることとしたい。

ポール・デヴィッドソン著 小山庄三・渡辺良夫訳

『ケインズ・ソリューション-グローバル経済繁栄の途』

※エルゴード理論:定常不規則過程を取り扱う場合、その動作の時間平均が集合平均に等しいとき

の性質

当時、ケインズが死んだ理由は、失業率が上昇したにもかかわらず、インフレ率も高まり、マスメ

ディアは、こぞって米国がスタグフレーション-経済の停滞と失業の増加-に苦しんでいると報じ、

サムエルソンらのインフレ解決策-サムエルソンとかれの新古典派総合ケインズ主義者の同僚で(

ノーベル賞受賞者でも)あるロバート・ソロー(Robert Solow)は、失業率が低下したとき、貨幣

賃金率やインフレ率が上昇したという歴史的な統計上の関係を一般に普及させるのに特に重要な役

割を果たしたという歴史的データから「3%の失業率は年率約4.5%の物価上昇を伴っているとみな

して、物価の安定には約5.5%の失業率を伴うように見受けられるとし、米国にとって経験的なトレ

ードオフの関係のあるとした-はうまくいかず、新古典派総合ケインズ主義者の分析は、経済学者

の間で評判を落とすと同時に、古典派の理論家であるフリードマンは、かれが「自然失業率」と呼

ぶ議論を考え出し、失業率の変化とインフレ率の変化との間にはなんらの長期的な関係もないこと

を論証するために実証分析-より高い失業率を受け入れても、より低いインフレ率を生み出すこと

にはならない-を用いれ主張し、事態の解決には自由な市場に任せ、競争がインフレの勢いを止め

ると主張-新古典派のケインズ主義者たちは、物価が1970年代を通じて上昇し続けたにもかかわら

ず-0PECがそのメンバーによる生産を制限による石油価格の高騰が各国に消費者パニック(→地下

化石燃料本位制)が原因にもかかわらす、この自由市場論に対してなんらの対案も用意できずにい

たことによるものだった。そして、ポール・デヴィッドソンは次のようにむすぶ。

サムエルソンは、経済学の教科書にある「ケインジアン」という言葉が、当時のマッカーシー

による反共産主義運動によって完全に抹殺されるのを、防いだといえる。しかしながら、この

ように防ぐことができたことの代償は、主流派経済理論にとってのケインズ理論の意義を、そ

の『一般理論』の本質的分析から切り離してしまったことであった。ケインズの革命は、貨幣

を使用する。市場志向の資本主義経済においては、貨幣賃金や物価の固定性および流動性のわ

なを含む、供給面の市場の不完全性が、大量の長期的失業の存在するための必要条件ではない

ことを論証した。さらにケインズは、われわれの経済システムにおいては、伸縮的な賃金や物

価が、長期においても完全雇用を保証するための十分条件ではないことも明らかにしたのであ

る。(中略)今日、主流派の経済学は、それが、旧い新古典派的ケインジアン、ニュー・ケイ

ンジアン、旧い古典派ないし新しい古典派の理論、アロー=デブリュー=ワルラス流の経済学、

ポスト・ワルラス派の理論、行動経済学など、どのような名称で知られていようと、~ケインズ

が経済学を現実世界の雇用、国際貿易および国際金融の問題に適応したものにしようと試みた

際に放棄した古典派の公理に、なおも依拠している。その結果、これらの問題がなお、21世紀

のグローバル化された経済の現実の大部分を苦しめている。

ポール・デヴィッドソン著 小山庄三・渡辺良夫訳

『ケインズ・ソリューション-グローバル経済繁栄の途』

Skyfall 007 Theme

Skyfall 007 Theme

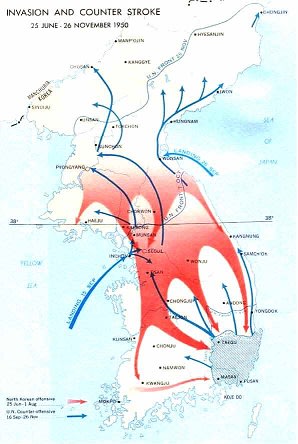

北朝鮮の挑発がつづく。予断は許されないが。戦争の端緒を切ればすぐさま国連決議できる状態に

しておかなければと考えてみたが、これは杞憂(skyfall)だろうか?!