信貴山(しぎさん)の一部6kmほど歩いてきました。

P社の健康ウォーキングに参加させてもらいました。

朝9時信貴山口集合で、9;30発のケーブルで高安山駅へ

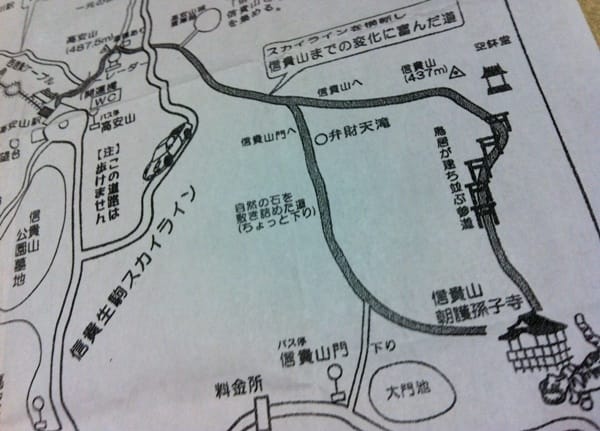

←

クリックで拡大

信貴山生駒スカイラインは自動車専用道ですから、歩きは山道です。

高安山駅より少し歩いて気象レーダー横を通り、スカイラインを横切り、

30分あまりで信貴山城址に着いたのが10時半過ぎ。

けっこうな山道で息が上がりました。

信貴山は大和国と河内国を結ぶ要衝の地です。

天智天皇時代に山城が築かれた記録に始まり(高安山のほうだった)、

信貴山には戦国時代には松永秀久の支配により歴史の表舞台にも登場。

1577年( 天正5年)松永久秀が織田信長に背き、大軍の総攻撃を受け50日間籠城の上、名器・平蜘蛛茶釜と共に爆死し落城、その後廃城となりました。

ここで朝護孫子寺境内図が配られ、11時半大トラ前集合まで自由散策でした。

伏見稲荷の千本鳥居のように空鉢堂(くうはつどう)まで鳥居が続きます。

信貴山観光協会の説明によれば、

空鉢護法(くうはつごほう) 約700mの山道に、500本といわれる朱塗りの鳥居の中を登ると、そこはあたかも天空の世界。

山頂からの眺望は最高です。近くには「信貴山城址」の碑も。

近づく台風のかげんで残念ながら少しけぶり見晴らしはイマイチだった。

山頂には空鉢護法堂(空鉢堂)と呼ばれるお堂がありました。

このお堂を中心にして、まわりに小さな鳥居と小さな祠がいっぱい。

神仏習合のなごりがここかしこに残っています。

ちょっと珍しい気にかかる不思議な聖域でした。

信貴山中興開山・命蓮(みょうれん)上人によって祠が造られ

毘沙門天王の分身で、巳の姿(竜神、難陀竜王)で出現される空鉢護法の神を祀っています。

難陀(なんだ)竜王は、今から千四百年前、毘沙門天王がこの地に出現した時に、劒鎧童子と共にお供をして現れました。

天王の福徳を授ける使者である八大竜神の中では最も優れた竜王で、信仰篤き者には一願成就必是のあらたかな神様、だそうです。

信貴山縁起絵巻(飛倉の巻)

空鉢を飛ばして倉を飛び返らせ、

驚き嘆く長者に慈悲の心を諭して福徳を授けたという出来事由来により

空鉢

家に帰り暦を確認すると、今日は巳の日だった。

しかし空鉢様は巳の姿で出現されることはなかった。

空鉢で検索すると、

空鉢仙人がヒット。

法道仙人(ほうどうせんにん)ともいわれ、インド出身だということになっている。

6-7世紀頃、中国・朝鮮半島を経由して、日本へと渡ってきたとされる。

播磨国一帯の山岳などに開山・開基として名を遺す、数多くの勅願寺を含む所縁の寺がみられる。

鉄の宝鉢を持っていたことから、空鉢仙人とも呼ばれ、不思議な術を使う超能力の持ち主であった。

いろいろな寺の縁起などによると、推古天皇のころに日本へ渡ってきたとされるが、本当の事跡や没年、墓所などすべて不明。

彼が日本に渡るときに、共に渡ってきた「牛頭天王(ごずてんのう)」は、

姫路市の広峰神社に、その後、八坂神社中の座に祭られたとされている。

朝護孫子寺の本堂で牛王宝印を賜ってきました。

招福厄除 牛王宝印

招福厄除 牛王宝印

牛王(ゴオウ、牛黄とも)とは牛玉とも言い、牛膽の中から得られるとされる最も貴い薬だと言われています。

元々は医薬であった牛王が仏教、特に密教と結びついて”牛黄加持”なる秘密法が生まれますが、それが後世において「牛王宝印」が生まれるに至ったものであると思われます。

牛王宝印とは、この牛黄を印色として護符の上に印するところから「宝印」と呼びます。

当山のものは「信貴山寺 宝印」と刷られ、その一字ずつに御本尊・毘沙門天王様を表す梵字”(ベイ、バイとも)”の御印形が押してあり、祈願主が身の守りとする護符となります。

信貴山では修正会の時に額にこの印を授けますが、この護符があれば家内安全・身体健全・無病息災・厄難消除等々、毘沙門天王様の庇護を得る事が出来ます。

どうぞ御家庭の玄関にお貼り下さい。

総本山 朝護孫子寺

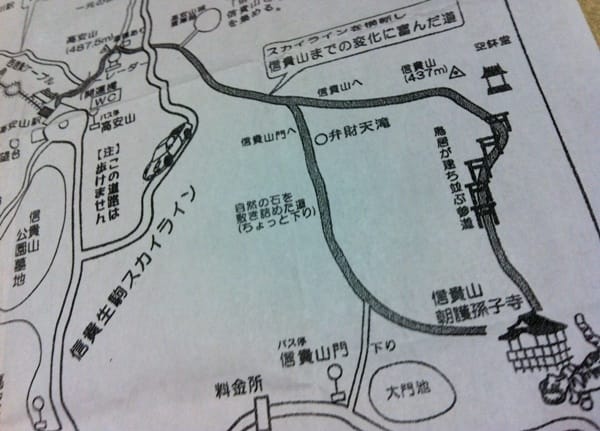

←クリックで拡大

←クリックで拡大