めっちゃこわがりなのは、実像を知る人にはよく知られてます^^

昔からホラー映画や怪談話のTV番組みないし、怪奇もの小説もわかってたら絶対読みません。

よって以下の話はネット検索でひろってきたもので確認していません。

先だって伊勢ウォークで立寄った墨坂神社には波動水という看板が高々と掲げられてました。

その神水をペットボトルに頂戴しました。

歩きながら飲んでたら、なんか胃の形がわかるわぁ~というぐらい重さを感じました。

胃が痛いわけではないけれど、なんかこの水大丈夫かなと不安になったぐらいです。

そんな体験もありなんとなくひっかかるものがあったので、検索ワードをいろいろ変えて調べてみると…。

まず先に見たままを順番にレポートします。

近鉄線榛原駅からすぐ、宇陀川を渡ったところに墨坂神社は鎮座しています。

画像には写ってない左手前に一の鳥居が見えたけど、ウォーキングコース上、この鳥居は帰るときにくぐり撮影しました。

たぶん電車で来た人は、橋を渡り、階段上り2の鳥居くぐって境内に入る人がほとんどだと思います。

画像では左端に手水舎屋根が少し写っています。

「御神水 波動水 奇跡の水」の大きな看板も帰るときに気づきました。

このときは150名をこえる団体が参拝してるので、人の流れに逆らいにくい。

さらに左横に祓戸の神様の社がありましたが、ここもまた帰るときに気づいたのだった。

本来ならば祓戸にお参りして穢れを祓ってからの参拝なのにね。

階段上がり境内に入ると、赤い春日造りの拝殿越しに本殿があります。

本殿は、春日大社本殿のひとつを元治元年(1864)に移築したものです。

この墨坂は、奈良盆地へと通じる古代から交通の要衝で幾度となく記紀に登場します。

あちこちのサイトで記載されてますので、神社ふり~くより引用させてもらいます。

神武天皇即位四年春、鳥見山中に霊畤(マツリノニワ)を築かれ、

天皇みづから皇祖天神を祭祀され

「この地を上小野榛原(カミツオノハリハラ)下小野榛原(シモツオノハリハラ)という」とある。

その下小野榛原が即ち墨坂の地である。

現在は西峠地区にあるが、神武天皇の軍が大和菟田に入られた時

この墨坂において賊軍がいこり炭(山焼きの意)をもって防戦したため、

天皇の軍は苦戦し菟田川を堰き止め消火して進軍した所でもある。

(神武天皇の大和行軍図)

祟神紀の九年三月(380)国中に疫病が蔓延したため、天皇はいたく悩まれていた。

ある夜、御夢に神人が現れて「赤盾八枚、赤矛八竿をもって、墨坂の神を祀り、黒盾八枚、黒矛八竿をもって大阪の神を祀れ」と告げたので、

天皇はその教えに従って祀られたところたちどころに疫病は平癒し天下安泰になったと記されている。

この墨坂の神は当神社のご祭神で、大坂の神は香芝市逢坂の大坂山口神社のご祭神であるが、

いづれも古代大和における東西の重要な道路を守る神々である。

「社記」によると、この墨坂で神武天皇東征当時にはすでに祀られていた神々を

文安六年九月(1449)に現在の下萩原字天野に遷座されたものである。

旧社地には小祠を建て「上の森」と呼んだ。

墨坂神社の秋祭では、今の神社から元の社地へと「渡御行列」が行われています。

大神輿へと移された御分霊が11月2日の夜に神社から旧社地の御旅所に赴き、

そこで一晩を過ごしたのち、3日に御旅所から神社へと戻るというオワタリ祭りです。

『日本書紀』祟神天皇紀の故事に従って赤盾赤矛太刀等奉持した武者行列で遷座します。

赤盾赤矛のレプリカ

赤盾赤矛のレプリカ

祭りで使用されるのを画像検索でもらってきました。

疫病などの悪いものが奈良盆地へ入って来ないようにするため、

盆地東側の街道にあたる墨坂に墨坂の神、

盆地西側の街道に大坂神を祀ったという故事。

今春、四天王寺のすぐ近くに逢坂がありそこの安居神社に少彦名神が祀られてる記事を書きました。

そのコメントでいっきさんに墨坂の神と逢坂の神のことを教えてもらった。

しかし、なぜに赤と黒なんだろうと思ってたら、

宇陀市のサイトには次のように書かれてあった。

「東側は日の出、太陽が出てくる方向なので「赤色」、

西側は日没、太陽が沈む方向なので「黒色」としたとの考え方もあります」

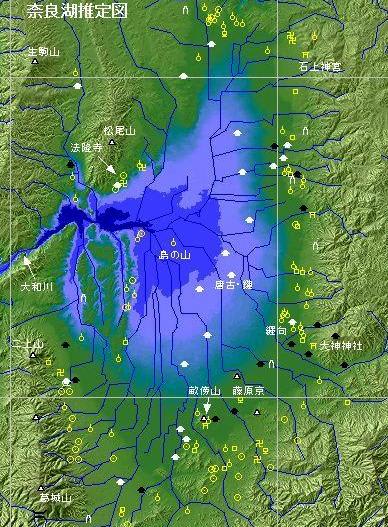

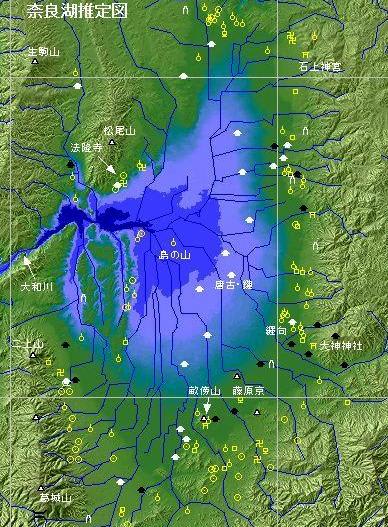

古代の奈良湖推定図

さて話は元に戻り、

本殿より団体参拝客は左に流れたので、そのままついていくと

竜王宮 祭神 罔象女神

(古くから池を御神体として祀られていたが、昭和56年2月社殿を新築祭祀)

どうやら2011年秋の台風で倒壊していたと、これもネット検索で知りました。

この池の右手に水道蛇口があり、そこからお水賜りました。

波動水で元気がでるかなぁ~なんて

ノーテンキに帰るときにくぐった一の鳥居

なんか気になった墨坂神社でした。

まず波動水というのがいかにも胡散臭いというか…

いろいろ調べていてようやく見つけたのは、「9人の氏子と神主」というお話。

ホラー作家として有名な加門七海さんの著書の中に「怪談徒然草」というのがあり、

作者が本当に体験した話を四夜に渡って語りそれを文章に書き起こしたものらしい。

その中の「9人の氏子と神主」というお話は、作者は固有名詞をあげていないけれど、

記紀の伝承などからして墨坂神社に該当するにちがいないと。

詳しくはS神社訪問記というブログでご覧下さい。

一部抜粋

「神社を建て替えることになったときに神社の配置なども変えてしまったのだという。

氏子達が300万円もかけて牛のブロンズ像を造ってしまい、それを置くために本殿の横に祀られていた祓戸神を境外に移動させて、その祓戸神の祠があった場所に牛の像を置いたのだそうだ。

さらに神社の横には信仰もされている小川があったのだが、この水を境内をボーリングして小川の源から水を引いてきて、新しく作られた池に水を張り、さらに御神水として儲けようとしたのだそうだ。

これには神主と10人の氏子代表が係わったのだが、その10人の氏子代表のうちの9人までが病気や事故で災難にあい、神主も脳卒中で入院したり、奥さんが半身不随になったり、子供が交通事故になったり・・・そういう事が三ヶ月の間に次々と起きたのだという。

そして、氏子代表で唯一の無事だったのが、この老人だという話」

いろいろ調べていて、

「墨」という字は水を意味し、元は水神に縁があり祀っていた可能性もある

というのもみました。

坂の神は、境の神。

恋しい人に逢う坂であると同時に、逢うことを妨げる神聖な場所でもあった。

あの峠を越えれば…

峠の語源はタムケ、坂の神に木綿四手を供え旅の安穏を祈った習慣が、

やがて枕言葉となり、逢坂山の別名ともなりました。

夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも 世に逢坂の関はゆるさじ

清少納言

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも逢坂の関

蝉丸

昔からホラー映画や怪談話のTV番組みないし、怪奇もの小説もわかってたら絶対読みません。

よって以下の話はネット検索でひろってきたもので確認していません。

先だって伊勢ウォークで立寄った墨坂神社には波動水という看板が高々と掲げられてました。

その神水をペットボトルに頂戴しました。

歩きながら飲んでたら、なんか胃の形がわかるわぁ~というぐらい重さを感じました。

胃が痛いわけではないけれど、なんかこの水大丈夫かなと不安になったぐらいです。

そんな体験もありなんとなくひっかかるものがあったので、検索ワードをいろいろ変えて調べてみると…。

まず先に見たままを順番にレポートします。

近鉄線榛原駅からすぐ、宇陀川を渡ったところに墨坂神社は鎮座しています。

画像には写ってない左手前に一の鳥居が見えたけど、ウォーキングコース上、この鳥居は帰るときにくぐり撮影しました。

たぶん電車で来た人は、橋を渡り、階段上り2の鳥居くぐって境内に入る人がほとんどだと思います。

画像では左端に手水舎屋根が少し写っています。

「御神水 波動水 奇跡の水」の大きな看板も帰るときに気づきました。

このときは150名をこえる団体が参拝してるので、人の流れに逆らいにくい。

さらに左横に祓戸の神様の社がありましたが、ここもまた帰るときに気づいたのだった。

本来ならば祓戸にお参りして穢れを祓ってからの参拝なのにね。

階段上がり境内に入ると、赤い春日造りの拝殿越しに本殿があります。

本殿は、春日大社本殿のひとつを元治元年(1864)に移築したものです。

この墨坂は、奈良盆地へと通じる古代から交通の要衝で幾度となく記紀に登場します。

あちこちのサイトで記載されてますので、神社ふり~くより引用させてもらいます。

神武天皇即位四年春、鳥見山中に霊畤(マツリノニワ)を築かれ、

天皇みづから皇祖天神を祭祀され

「この地を上小野榛原(カミツオノハリハラ)下小野榛原(シモツオノハリハラ)という」とある。

その下小野榛原が即ち墨坂の地である。

現在は西峠地区にあるが、神武天皇の軍が大和菟田に入られた時

この墨坂において賊軍がいこり炭(山焼きの意)をもって防戦したため、

天皇の軍は苦戦し菟田川を堰き止め消火して進軍した所でもある。

(神武天皇の大和行軍図)

祟神紀の九年三月(380)国中に疫病が蔓延したため、天皇はいたく悩まれていた。

ある夜、御夢に神人が現れて「赤盾八枚、赤矛八竿をもって、墨坂の神を祀り、黒盾八枚、黒矛八竿をもって大阪の神を祀れ」と告げたので、

天皇はその教えに従って祀られたところたちどころに疫病は平癒し天下安泰になったと記されている。

この墨坂の神は当神社のご祭神で、大坂の神は香芝市逢坂の大坂山口神社のご祭神であるが、

いづれも古代大和における東西の重要な道路を守る神々である。

「社記」によると、この墨坂で神武天皇東征当時にはすでに祀られていた神々を

文安六年九月(1449)に現在の下萩原字天野に遷座されたものである。

旧社地には小祠を建て「上の森」と呼んだ。

墨坂神社の秋祭では、今の神社から元の社地へと「渡御行列」が行われています。

大神輿へと移された御分霊が11月2日の夜に神社から旧社地の御旅所に赴き、

そこで一晩を過ごしたのち、3日に御旅所から神社へと戻るというオワタリ祭りです。

『日本書紀』祟神天皇紀の故事に従って赤盾赤矛太刀等奉持した武者行列で遷座します。

赤盾赤矛のレプリカ

赤盾赤矛のレプリカ祭りで使用されるのを画像検索でもらってきました。

疫病などの悪いものが奈良盆地へ入って来ないようにするため、

盆地東側の街道にあたる墨坂に墨坂の神、

盆地西側の街道に大坂神を祀ったという故事。

今春、四天王寺のすぐ近くに逢坂がありそこの安居神社に少彦名神が祀られてる記事を書きました。

そのコメントでいっきさんに墨坂の神と逢坂の神のことを教えてもらった。

しかし、なぜに赤と黒なんだろうと思ってたら、

宇陀市のサイトには次のように書かれてあった。

「東側は日の出、太陽が出てくる方向なので「赤色」、

西側は日没、太陽が沈む方向なので「黒色」としたとの考え方もあります」

古代の奈良湖推定図

さて話は元に戻り、

本殿より団体参拝客は左に流れたので、そのままついていくと

竜王宮 祭神 罔象女神

(古くから池を御神体として祀られていたが、昭和56年2月社殿を新築祭祀)

どうやら2011年秋の台風で倒壊していたと、これもネット検索で知りました。

この池の右手に水道蛇口があり、そこからお水賜りました。

波動水で元気がでるかなぁ~なんて

ノーテンキに帰るときにくぐった一の鳥居

なんか気になった墨坂神社でした。

まず波動水というのがいかにも胡散臭いというか…

いろいろ調べていてようやく見つけたのは、「9人の氏子と神主」というお話。

ホラー作家として有名な加門七海さんの著書の中に「怪談徒然草」というのがあり、

作者が本当に体験した話を四夜に渡って語りそれを文章に書き起こしたものらしい。

その中の「9人の氏子と神主」というお話は、作者は固有名詞をあげていないけれど、

記紀の伝承などからして墨坂神社に該当するにちがいないと。

詳しくはS神社訪問記というブログでご覧下さい。

一部抜粋

「神社を建て替えることになったときに神社の配置なども変えてしまったのだという。

氏子達が300万円もかけて牛のブロンズ像を造ってしまい、それを置くために本殿の横に祀られていた祓戸神を境外に移動させて、その祓戸神の祠があった場所に牛の像を置いたのだそうだ。

さらに神社の横には信仰もされている小川があったのだが、この水を境内をボーリングして小川の源から水を引いてきて、新しく作られた池に水を張り、さらに御神水として儲けようとしたのだそうだ。

これには神主と10人の氏子代表が係わったのだが、その10人の氏子代表のうちの9人までが病気や事故で災難にあい、神主も脳卒中で入院したり、奥さんが半身不随になったり、子供が交通事故になったり・・・そういう事が三ヶ月の間に次々と起きたのだという。

そして、氏子代表で唯一の無事だったのが、この老人だという話」

いろいろ調べていて、

「墨」という字は水を意味し、元は水神に縁があり祀っていた可能性もある

というのもみました。

坂の神は、境の神。

恋しい人に逢う坂であると同時に、逢うことを妨げる神聖な場所でもあった。

あの峠を越えれば…

峠の語源はタムケ、坂の神に木綿四手を供え旅の安穏を祈った習慣が、

やがて枕言葉となり、逢坂山の別名ともなりました。

夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも 世に逢坂の関はゆるさじ

清少納言

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも逢坂の関

蝉丸

妙心寺の明智風呂、サウナで薬草燻してたかなと、少し前話題になりましたね。

それで思い出したのが鞍馬寺。

開山した鑑禎は鑑真の一番弟子でした。

鞍馬天狗で記事に残しています。

https://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/4bdfa157c6ab76a9fae21dff2e79a04f

西域からの影響というか文化風習かなり入ってきてますね。

と同時に、この墨坂の赤矛と盾見た時、レッドクリフを思い出しました。

赤壁の戦いは三国志。

呉の国からその後日本列島に多くの人が来たでしょうね。

そうこの前やってましたけど墨田区の墨はどうやら本来は隅のが良かったようですが、ちょうどその漢字が常用漢字みたいなカテゴリーの中になかったんで使えなくなり墨になったようです。偶然性は何かあるんでしょうかね?

やすみししはすっかり記憶からなくなってましたけど、隅でまたとっても気になってきてますよ。

あと二点懐かしい中に気になったのがあったんですけど抜けちゃったなあ。

結構面白い事言ってるのが笑えますね。

妙心寺も明智風呂とかその他気になる氏族に万能なようでやたらに出てくるんですよね。その関係の方とこの辺り縁がありそうに思ってきましたよ。

今回黒も検索の一つですね。この辺りは行った事ない場所なのにコメント入れているしなんなんだろう?とも思うんですけど、昔の移動経路をみて意外と近くまで来ていたのもびっくりしましたよ。

そうだ一つ思い出しました。金色姫の候補ですけど、ちょうど炭焼き長者ネタで別件で東北出てきたんですよね。東北行った時にやたらに高速でサービスエリアとかで長者が出てきてました。遺跡もあったような?伝説があるんでしょうね。そんなで金山姫って挙げてましたね。でもう一人気になるのがあかるひめですよ、これもタイミングですけどね。嫌で逃げてきた理由が旦那が流したならそれはいい旦那って事で印象違いますよね。それでも執着するような男の人にでまた出会って追っかけられそうにも思うんで、そう思うと移動は奈良から東北でそして大阪に行ったのかも?

アスミとか色々言ってましたけど桔梗も住吉も関係してきそうに思いますよ。あと大阪にある奈良の付く遺跡が環濠集落ってのも杭全神社の辺りと関係しそう。そうそう平野ですよね。道頓堀の道頓さんの関係する地ですから、坂上広野さんや春子さんと関係もありそうだし明智さんの周りの方とも関係ありそうに思いますね。

岐阜との共通点は水分神のようにも思いますね。あと個人的にこの前竹の子を久々の買い物でゲットしてたけのこご飯作ったんですよ、お店の方はもう今シーズンは終わりって言ってました。そうこの辺りの神社へ奉納された竹の子を頂いた事もあり不思議ではありますがなんか繋がってそうです。竹もキーワードです。黒の関係者と行動を共にしていた中に竹の付く方もいますし、今日TVなどでワクチンのお話していた方のお名前が竹付いてたんですよ。うちにお札がある関係者だと面白いんですよね。ワクチンも長い時間かかるようですよね、変異もかなり多そうですし一説では二週間なんで早いスパンも出てましたから。長くかかるって思って対処しておく事で専門家の意見として公開してくれてありがたいと思います。隠して長引いてドツボだけは嫌ですもん。

竹でいうとなんか三輪の久延彦命神社もイメージありますね。赤が姫ならもう一色の方かしら?

そう去年頂いてきた御幣あるんですが、これが緑と赤の一体なんですよ。お神楽で頂いてきたのは二色ありそれぞれセパレートでしたんですが。

あれ?春日のお社きているのはここでしたっけ?なるほど。小屋根さんも関係してくるかも?

ちょっと面白くなってきそうですけど、あくまでも宇陀の神様のペースで言いたい事は主張してもらいそっとして欲しい場合はストップさせて今生きている人間のレベルで理解はそこそこで合わせたいですね。

どこかの博物館で、古代のタコを撮るための蛸壺の素焼き見たことあります。

日本人は昔から食してたんですね。

蛸ってグロテスクだから地中海以外の西洋ではあまり食べないと聞きました。

ギリシャとポルトガルぐらいでしょうか。

確認したら、アングロ、ゲルマン、スカンディナヴィア、スラブ(南を除く)諸国は食べないようです。

隅田川神社の凄さを。で隅でこだわると隅入方鏡の事昔書いてますね。4の隅削って八になる。特別な一族ですし、羅針盤的ですし、方位除け系ですしね。船魂住吉とクナト幸姫とも関係してきますね。実は私ここから奈良に突然行く事にハマり出したんですよね。で今源氏系でまたその凄さ実感です。

すっかり忘れていた大分の四日市の遺跡で隅入方鏡出ています。で面白いのが唾壺(だこ)なんですよね。

今喘息なのか風邪なのか痰でスッキリしないんで苦労してるんですけど、蛸薬師でも出てきたかな?壺。あと昔話でもそこ和尚が何か隠してるとかありましたよね。

遺跡は9世紀平安時代で木棺で金具?和釘も出てますね。遺跡でも少ないなら特殊な方々。

各地で出てこないか?探っています。金具系を作れる隅入方鏡も出るような方の遺跡が出揃うといいなあと。墨坂は水神さんの地、確かに亀戸水神とも関係ありそうに思いますね。隅田川神社でいうと亀さんがいますね。あとは時期ですけど中世にひっそりとなら平安京とは縁がない一族でその祖先は奈良時代のどの民族に繋がるか?ですね。おそらく奈良から出て行く事を求められたとしたら小野か和邇か?そうなら近江にも隅入方鏡出るんじゃないかな?おそらく継体系だとは思うんですよね。金属の実用性のある利用をそれまでしていた一族でおまけに水神由来のはず。栗の神探し始めたのも隅田川神社からなので栗関係、三内とか縄文系かな?海通れる水神さんだと思うので広範囲に移動していてもおかしくないはず。墨でいくと戸籍書いたり木簡に書いたりしていたなら産地はどこかな?硯の石は東北が有名だったような?炭で行くと炭焼き長者は父の関係では必ずある伝説。そして隅はどうも水神さんの気配と金属と。昨日あたりにヒッタイトよりも早い鉄加工遺跡から出たんでしたっけ?日本研究家たちのおかげで。それも木造建築していた時期だとか?一般人にはまた聞きの情報しか手に入れないので明確かは分かりませんが。

そう思うと田原本町あたりにいた民族と墨坂の民族と外国のニュースの地と船で移動していたらと思うと考古学のロマンが広がりますね。

懸け造り建築と洞窟そして風神さんも連動してきそうですよね。蛸も。そう昨日蛸買ってきたので明石焼作りたいなあ。痰でなくならないかな?と。

妄想があちこちに飛んで、ちりばめられたキーワードが多岐にわたりヒットするのかもされません。

何らかの重要な意味もつ地が墨坂なんでしょうか。

不思議だなを提示するだけで、深く追求しないというスタンスで、これからも書いていくしかないでしょう。

で記事とどう絡むんですかね?

そうだ栗繋がりだ!知ってる方は何か知ってるのかも?

今でもすぐ忘れてしまいますけど。

一般の人はそこへ行ったことあるという程度の方も多いでしょう。

本気で認識されてる方は、ちゃんと分かっててしょうむないこと書いてるなと苦笑されながらもあえて指摘されず見逃してくださる。

これはその間違い以外にも伝わる部分があるということにしておきましょう。

常にあちこち調べて裏取ってから、ご判断され行動に移される方が集うブログだということにしましょ。

なのでたまたま字が一緒で飛びついたのでこのコメントで先入観を持たずに読者のみなさんで各自調べて頂けると助かります。私は次回昔行った妙心寺さんには直接聞いてみたいと思います。

うららさま

この前のコメントでご迷惑おかけかねないようなら削除して大丈夫です。うららさまへのコメントなので伝わればそれで満足ですので。

ご迷惑おかけしてすみません。2673

でこちらも子供の宿題で昔話読んでいていっぱい情報が入ってきてます。かなりお話の中にヒントがありますね。口伝や民話や唄などは、お金や権力では動かせない物ですのでありのまま意味深いです。

金色姫は、その名の通り金山姫に思えますね。

素材は相当色々な勢力の中に転々となどでその周りの人間模様で入れたり出されたりと大変だったとは思います。でママ母が大抵面倒で、生みの親は大抵儚い命。でまたちゃんと育ててくれる姫もいるんですよね。

なんか日本の女神たちの人間模様にも似てますね。

それぞれ、そのポジションに入りたいと野心はあっても務まるわけもないのでいつな修正が入ります。そこも歴史ではいいヒントになりますね。

で今しみじみ思うんですけど、昔話でもそうですけど粗末な格好だったり、小さな虫だったりと忖度するような相手ではなくともその小さい命を大事に出来ていたらなんかその後とても大事な神に近い力から援助される可能性ってあるんではないか?と。

まあお金だけの方にはまず出来ないんで、それはそれで一番因果応報。もしかしたら知らない所でちゃんと因果応報として動いている世界があるのかもしれませんね。

大抵昔話でもいい事して見習って真似しても、やり方が雑だったりするんでその人のやり方は出るんでしょうね。反省はしないお隣のおじいさんは大抵酷い目にあって終わる。

人生最後にそれだけはしないで天国に行きたいものですね。

外国もお金持ってるか?で対応違います。アジア人ならまた更に扱いも違う。けど明らかなのでとても分かり易くて安心。日本は表向きはいい人だけど一旦入ってみると違うって変な組織いっぱい。

新卒でもすぐ転職らしいですからそれはそれで理由もありそうですね。

そう思うと大分の方は、神にも仏にも好かれるはずですね。

お蚕さんの件も、感謝がないといけませんよね。卑弥呼の時代にあった日本オリジナルの絹の話に繋がると面白いですね。

江戸城のお蚕さんのいる場所も昔何かあった場所にだったとかあったなあ?情報捜査かもしれませんが。その土地の能力が全てで関わる方も大事。

縁あって関わるのも理由がありそうですね。

さっき昔話で薬師ってあったので飛び付いたら妙心寺でした。中学の班行動で班長だったので自分のセレクトで行った場所。薬師さんと認識もしてませんでしたけどびっくり判明したばかりです。

みんなそれぞれの使命があり縁があり得意な所でやれたら早いはずだし、妬んでいても無理は無理。藤井くんや尾畠さんみていたら別格だと対抗しようとは思わず理解しちゃう。

比較じゃなく自分の道を探せたら争いなくなるのにね。相性も大事なのでオールマイティもないはず、神もそうだと思いますね。6728

金色姫掘ってみたいですね。金じゃなくピンクゴールドだとも思いますね。8104 8と4出たわ。

最初のお后様は金色姫を産み落とすと、すぐに病気で亡くなられました。

そこで王様は、新しいお后様をむかえるのですが、この人はあまり心のよくない人で、自分と血のつながらない金色姫をにくんでいました。

そこで王様が留守のあいだに姫を獅子吼山に捨ててしまいました。しかし、美しい姫を、山の獅子たちは決しておそわず、かえって姫を背中にのせてお城におくりとどけました。

お后様は、どうしても姫をなき者にしたいと考えて、鷹群山に捨ててしまいました。しかし、鷹は美しい姫を自分の雛と同じようにいつくしんだので、姫は死にませんでした。そのうち王様の家来が姫をみつけてお城に連れ帰りました。

意地でも姫を殺してしまおうと思ったお后様は、姫を船で海眼山という島につれていき、捨ててしまいました。これなら戻ってはこられないでしょう。しかし、通りがかった漁師が姫をみつけ、お城に送りとどけました。

三度失敗したお后様は、今までのやりかたでは生ぬるかったと思い、今度は城の庭に穴を掘らせ、姫を生き埋めにしてしまいました。ところが姫は死にませんでした。旅から帰った王様が、庭の土が光っているのを見て家来に掘らせると、中から金色姫が出てきました。

そこで王は、姫がどんな目にあっていたか知り、このまま城に置いたのでは后にいじめ殺されてしまうと考えて、桑の木をくりぬいてつくったうつぼ舟に姫をのせて海に流しました。

その舟は日本の常磐国豊良(ときわのくに とよら)というところに流れ着きました。浜の者たちは姫をたすけて手厚いお世話をしましたが、しばらくすると姫は死んでしまい、姫の霊魂は芋虫になり、美しい繭を作るようになったのです。

休み獅子が出てきたので、調べてみると

「 お蚕さんに限ったことではありませんが、芋虫は脱皮をする直前に餌を食べなくなり、死んだように(眠ったように)動かなくなります。

その状態を、養蚕用語で一眠(いちみん)と呼んだり、獅子の休みと呼んだりします。」

そこから、うつぼ舟に乗せられ海に流された姫の伝説を知りました。

後に検索しやすいように、そのお話を次コメントとして投稿しますね。

引用元は

http://okaiko.hatenablog.com/entry/2012/10/31/113319

枕言葉になるような評価をされているならある意味日本では常識だった凄い人への賛辞の表現でしょうね。和歌に慣れた民族ならではの常識は、凄く興味深いですね。枕言葉になっているくらいですから。

ある三角関係者の関係では和歌を送り合ってジョークまで。けどもう一人はそれに入れもしないというような挿絵が頭に浮かんできましたよ。

八隅って八角墳にも絡んでいそうに思いますし、八はハという音から子音のHが聞こえずでアスミのはなる可能性はありそう。日本語の音は子音+母音のセットが基本であいうえおのみなしですけど一番初めで聞き逃したか?やHはドイツ後では読まなかったりするのでちょいそう重いました。

八隅から安住で安曇になるとかね?そもそも安曇って民族名どこから出てくるんだろう。安曇野の地名の由来でも調べてみようかな?アズミとアズマも女性形男性系にも感じるし。阿ならソンドク女王の配役名も気になるし。あの三角関係も似てる。それは行き過ぎるなので置いておきます。

もっと言えばヤでもなく、本当は阿+須美とか?阿修羅(アスラ?)の女性形とか?

安曇って追ってたんですけど、どこで阿部から変わるのか?阿から安に変化するのか?そこも知りたいのもありますね。

長野で隅入方鏡、こっそり出て来ないかな?そこから移動してそうに思うので。ちょっと長野と隅でアスミシシあすみしし(変換候補が興味深いのが明日美・安海・飛美ですって?)調べてみますけど、奈良も飛鳥と明日香でも関係しそうですね。あとアヅミだと安積の積という字も候補に出てくる。神の名前でも出る積!阿+積地名にも名前にも無さそうなのでそれも気になるなあ。

そもそも安曇さんが地形的に好きなのは、扇状地や砂州なので川の河口の砂の堆積した地形ですね。ならば阿積が妥当です。濁らない方が良いかな?

どちらにしても長野ですね。ヒント探します。2637、6317

気になります、私も。

で、こんなん見つけました。

「やすみしし」万葉集に出てくる枕詞で大王を讃える枕詞だそうです。

柿本人麿とかつくってます。

この「やすみしし」にスミの音が含まれてますね。

八隅だったし安見だったりの漢字が当てはめられていますが、意味というか由来が不明らしいです。

墨と隅で。

この前大分の玖珠町大字四日市の四日市遺跡というところからすみいりほうきょうが見つかったと聞いて炭?墨?までは理解。けど正解はなんと隅で隅入方鏡だそうです。で丸じゃない鏡ってのは発想がなかったんですけど珍しいらしいんですよ。でもう一ヶ所日本で出ているのが男体山の遺跡だとかそれだけでワクワクです。中国東北部とのお付き合いがあったのか?栃木と大分の共通点が隅みたいです。隅田川は川ではあたらしいんだっけ?そっちはおいておいて。鏡で有名な神社では、隅田八幡もかなり気になってるのもあります。

あと家紋でも隅が付く付かないのもありますので前々から気になります。風水では隅は削ったらまずいんでしたっけ?山形は結構お家作るのもシビアなのでそこでも隅というのも連動するか?

あとどんな色々な漢字を当てても普遍的なのは音です。なのでスミという音も大事ですね。住吉のスミもかなり気になってきましたよ。

この前うららさま大分行ってるし、私は気が進まないんですけど調べないととは思ってる場所。

そして四日市がまた父ががんになってすぐあげたお水の聖地の日田の近くなのも今発見。気になります。飛騨と日田もヒダで音も濁るかどうかは分かりませんけどオトでは関係ありそう。

四日市も4付くし、以前青森に四戸探しに行ってるし、大分に四日市があるのもかなり気になります。それも遺跡の名前ですから地形やその地の字などとも考えられそうにも思います。いよいよ愛知三重あたりに繋がりそうです。

あと遺跡の読み方なんですけど結構濁点を多いみたいに感じましたよ。私もテンテンが付く音のが興味ありますのでそこもヒントになりそうな予感です。テンテンないと騙されそうで。

まずは隅入方鏡を探ってみます。9世紀だと百足関係も気になりますし日光だと。

あと、音ではスミは二文字なので隅もそもそも音では2文字でそこに漢字を当てたなら候補は須美ですかね?神様の名前でもありそう。

単純にランキングで上がったタイミングでの私の情報なのですが、記事にどう絡んでくるのか?気になりますね。

まずはこの記事の地と隅田八幡と四日市と繋いでみます。男体山もかな?7214

こちらの神社もこのエリアなんですね。吉野にもまたお気に入りの國津神社辺りからも三輪からもでとても大事なエリアですね。

そしてこちらではオリハラと読むのも気になります。文祢麻呂さんのお墓からはガラスまで出てるようです。ちょっと墓誌まできちんと埋葬するって凄い一族住んでたエリアみたいですよ。

木材を炭焼きで墨って本当に作ってたら関東にも行ってそうに思うんですよね。硯と墨で土器にも産地書いたりしていた民族も国内にはいるはずですので。硯の石は東北が有名だったとか?墨はこちらだったなら奈良と東北も繋がりますけどね。

でも結局木も大事みたいに思いますね。

大阪から榛原まで50分ってびっくりです。大阪のが便利そうなので行ってみたいです。9029

で太陽の塔あたりは川の周りとは違い、低い山がいっぱいあるので大地ではないかもしれませんがそれなりに開発しやすい地ですし、人間も住めた可能性ありますね。

遺跡調べてみましたけど、万博の関係で見つかったそうですね。私も昨日茨城の万博の地におりましたのでなんか嬉しいですよ。

奈良との関係は、今後探してみますね。

名前は当時の発掘者の方々の影響が出るはずなのでなぜ奈良を入れたかは気になりますね。ならした地ではあるとは思いますけど。あと環濠集落で銅鐸とはいい路線に行っているようにも思いますね。橿原でも銅鐸の絵などの展示などをしていますし、また講演会でも銅鐸の研究はやってほしいと要望しているのも聞いた事あります。あんまり情報なさ過ぎですもんね。

かなくそとかさなぎとかなんか製鉄の破片だかにも不思議な言葉もありますけど銅鐸を作っていた工房があるのならある時代の中心地ですね。

はにはは、今城の北で銅鐸がその南の東奈良遺跡のあたりならばだんだん南に動いてくるかもしれませんね。銅鐸の時代はまだ武器使用の金属利用ではないはず、その後南にいくと製鉄になるのか?ただ単純に南にいかず奈良の山を通ったとしたらすでにネットワークがあった可能性も。南の山から和歌山の方が川から奈良へは入りやすいですね。奈良は南から発展していそうですよね、お水もあったみたいですから山際ですもん。

工房なり、集権的に作れた工房があったならば相当の権力と資金(当時はお金じゃなく原料材料)をすでに集めていた勢力がないとできませんよね。

おそらく石清水系なのだろうとは思いますね、高い所好きそうですので。みぞくいさんたちが楽しくやっていたならいいなあと。当時の職人さん達はいい待遇持てていたならいいボスだったでしょうね。その先は、おそらくお金の世界で大変だったろうと。はにわにしても祭器にしてもある時質が下がったみたいですからそういう理由もありそうですよね。お金と恐怖は、おそらく技術向上の最大の天的。それさえなければ独自に各分野凄い技術になっていたでしょうね。

出来る方には、いい待遇を。誰にでも出来る事には待遇を与える意味ないですからね。

使ったり消費したりする方は、作っている姿をみればその苦労にお金を自然に払えます。仲介がいて離れすぎちゃうと見えなくなってしまったのも後悔になりますからあくまでも仕事する姿を直にみたいですね。子供にもそういう製作している風景を見せる事が一番勉強になりそう。

大人にも必要になってきてますね、日本人なら無理な注文やお金でたたく事はしなくなるでしょうね。

銅鐸もなんのためなのか?工房が見つかったなら解明してあげると制作者も喜ぶでしょうね。

書いてあるメッセージは結構怖いらしいですけど。それが現実なら後世は受け入れます。今の技術でつくれないでしょうから惑わされずダイレクトにメッセージは受け取れるでしょうね。

当時はサービス料なんてなかったはず、利益もね。そういう意味ではなんか今の世は無駄が大きいような気がしますね。上乗せして買える方も少なくなってきてるので今後は効率も良い時代になるでしょう。ほそぼそ生活で満足出来たら、地球の食物量も少なくてもまわるはず、無駄な廃棄もね、無駄な営業時間のコストも。

その分、古代や古の知恵を調べて欲しいですよ。役立つ事いっぱいありそうに思います。2611、2656

奈良盆地の奈良と関係あるのでしょうか?

安威川は、亀岡と大阪府の境付近に発し大阪府北部を流れ淀川分流の神崎川に注ぎます。

茨木市東部の市街地を南下し、西河原で茨木川と合流する地点で向きを南東にかえ東海道本線・阪急電鉄京都線をくぐります。

古代とそれほど流れが変わってないとしたら、溝くい神社やイソラ神社の位置が気になります。

ランキングでよく上がる記事ですけど何故か頭に入らずなのでキーワードだけにしがみついてみます。墨も坂もキーワードですね。

一昨日は隅田川花火は大事な時間大雨で延期も出来たのに強行したので40年の記念も残念でした。この辺りも雨止めの白馬いないんでしょうね。

そうその候補は亀戸水神でしょうね。隅田川神社はおそらく鳥居が違う方向向いてますし、牛嶋の元の辺りの三囲も逆側に鳥居ありますので水路なり川なりでお参りするか上陸するかそんな神社だったのでしょうね。

太陽を背に背負ったら黒は確かにそうですね、太陽が関わっているのは確かでしょう。水運には何かしらの基準が必要ですから、夜は月でなく北極星派ですけど。

あと奈良湖の件ですけど、唐古・鍵遺跡の近くは田原本町ですよね。あの辺りは古代に民族いたけどいなくなった時期があるようです。もしも旧石器から人がいたならばまだ陸地であり凄い遺跡がある可能性あるように素人では思いますね。そして縄文でお水がやってきて水没したら恐らく栄えている所を知っている民族もいますのでそこを第一に灌漑など土地改良をして田んぼにしたいと思うので弥生の遺跡が出来る事もありかとも。

唐古鍵の遺跡がすでにあった遺跡の上にあったならもっと掘ってみたらでないかなあ。なんせ外国でも泥の中は保存が効くようで何かがそのまま時代を遡って現れる事もあるのでは?お水が来る前にどんな生活していたか?気になりますね。

また地図で見ると右側の山からや南北の川からの堆積等でも発展しやすそうな場所には思います。

奈良湖の下の旧石器遺跡ないか調べてみます。

そしたらこちらの記事が頭に入ってくるのでしょうか?

大阪の阪なら奈良の般若寺の辺りみたいになだらかな阪でしょう。なだらかにするためにはお水の影響は必ずありますね、お水が通って坂になるんだと思います。3137

あと墨も文字を書く道具ですから土器に字が書いてあるのとかないのかなあ?たまたま出た遺跡がまた気になって関連してこないかくっ付けたくなりましたよ。3137

遠い昔には琵琶湖が淀川ではなくて奈良湖に流れ込んでたという説も見たことあります。

時代とか正しく考証してないのですが、藤原京より前で間違いないと思います。

大阪平野がかつて河内湖であったというのも衝撃的でしたが、奈良盆地も古代は湖だったというのが、へぇ~驚いた、というコンセプトを象徴する図としてアップしました。

このブログで、この図を何度か使わせてもらうも最初が発見できなくて、引用元はどこだったか?

葛城古道あたりを記事にしたときの記録もよかったらご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/ed59e0a80035f574c5efd4834477b0c8

現代の海抜を見ても最初はこのあたりからひらけたのかなと思われました。

「古代の大和と河内に敷設された直線道路網の謎」も参考になりました。

http://www.bell.jp/pancho/k_diary-8/2013_11_20.htm

平城京は710~784年ですよね。

弥生時代の鍵・唐古遺跡が奈良盆地中央にありますが、奈良湖が干上がったので人が住めるようになり、出来た集落だと思います。600年続いています。

平城京の時代に奈良湖はとっくにないのでは。

藤原京も「排水がうまくいかない」都でした。16年しか機能しませんでした。

勘違いされていませんか。

屎尿排泄物を川に流していたのがうまく機能しなくなったとか。

きっと先のコメントで書いた奈良湖がどんどん小さくなり大和川に流せなくなったのかも。

他にも墨染とかいう地名もありますね。

どこで水に関係すると読んだのか探しましたが見つけられなかった。

すみだがわと入力すると隅田川と変換されますが、墨→隅になってるのですね。

亀戸水神の神様は、その川を守っておられるのでしょうか。

神武天皇大和入りの行軍図見つけましたので、ブログ記事最後にアップしておきます。

縄文海進から西暦4世紀ごろ地球的に寒冷化が進み海が後退しました。

同時に川の堆積物により、大阪平野の河内湖や大和の奈良湖もどんどん縮小したのでしょう。

なるほど。

私が住んでいるのは「墨田区」です。隅田川が近いし、近くにはいくつもの運河があります。亀戸水神(←亀戸天神ではない)もあります。まだ行ったことがないんですけど。