閉業のお知らせ

質店は2021年8月に閉店いたしました。

昭和21年9月創業で75年間にわたりご愛顧賜りありがとうございました。

これらの画像を頂戴してきたブログは ☞ こちら

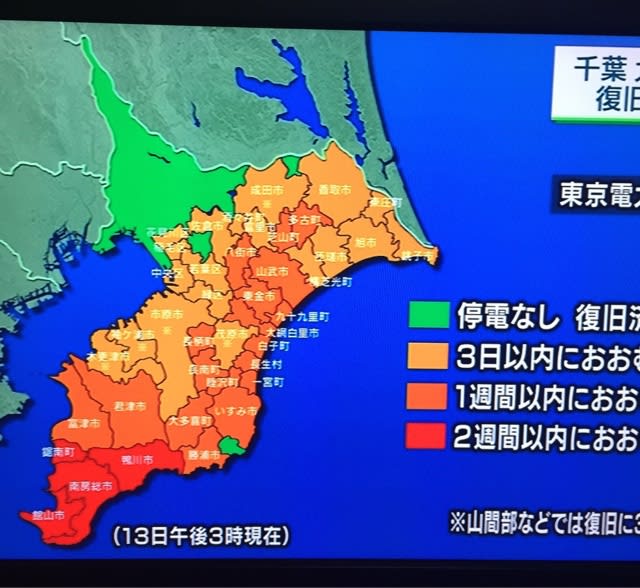

千葉県の停電は

千葉県の停電は

アボカド発根した(^。^)V 台風21号が来る朝以前から画像で紹介してた方はまだです。根が出たアボカドは、尖ってる方が上なのに底と勘違いして切れ目入れてるのに少しして気付いた。改めて底に十字切れ目入れて上下反転したも......

「…菅浦は、大浦と塩津の中間にある港で、岬の突端を葛籠尾(つづらお)崎という。竹生島とは目と鼻の間で、街道からは遠く外れるため、湖北の中でも全く人の行かない秘境である。つい最近まで、外部の人とも付き合わない極端に排他的なでもあったという。

それには理由があった。菅浦の住人は、淳仁天皇に仕えた人々の子孫と信じており、その誇りと警戒心が、他人を寄せ付けなかったのである。…ここには淡路の廃帝が、一つの信仰として生きているのはおもしろい。神を創造することが、日本のかくれ里のパターンであることに私は興味を持つ。人里離れたところに住む人々は、何か心のより所がほしかったのであろうか。不幸な貴人に同情することが、貧しい人々の真情なのか。…そこには必ず信じるに足るだけの、事実と根拠があったに相違ない…」