昨日に続き、Humintelllの「感情知性の基本を学ぶ」(ウェビナー)を受講しました。本講座は、日常生活での様々な目標を建設的に達成するため、感情を効果的に運用する能力、すなわち「感情能力」を向上させるためのガイドラインやヒントを学ぶ講座です。

感情能力は、自分自身について読み取る能力と、他者を読み取る能力とに大別されますが、ここでは前者に焦点を当て、対人関係の改善や、ストレスの軽減(幸福感の増大)、生産性の向上に役立てることを目的としています。そのための基本として、まず感情のプロセスと感情反応の側面(感情反応性プロファイル)について理解し、感情能力を高めるため、プロファイルのどこに介入すればよいかを学びます。

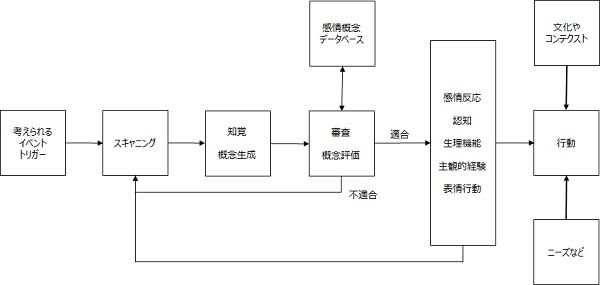

初めに、感情のプロセス(基本感情システム)について。人の行動は、文化やコンテクスト、その人の持つニーズなどの影響を受けるほか、感情の影響も受けます。その感情は、ある刺激を知覚し、それを過去の経験などと照らし合わせて評価することで引き起こされます(感情反応)。

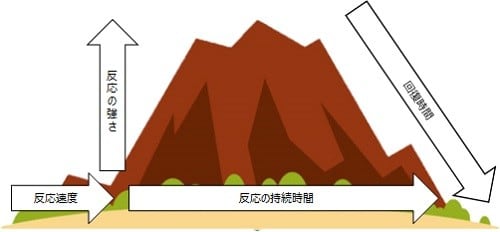

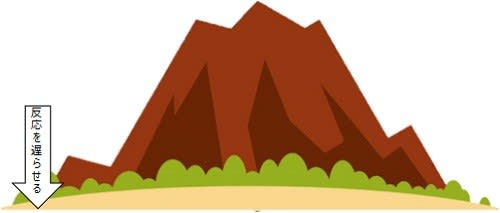

感情反応には個人差があります。例えば、何に敏感に反応するかも違いますし、起こった感情にどのようなラベリングをするか、いつするか、そしてその程度も様々です。その他、感情反応の速さ、強さ、持続時間、回復時間も異なります。これら感情反応の速さ、強さ、持続時間、回復時間を曲線で表すと、釣鐘型の曲線で表すことができ、D.Matsumoto博士はこれを「感情プロファイルの火山」(下図)と呼んでいます。つまり、これらプロファイルの個人差により、山の形は異なってくるわけです。

例えば、反応の強さが強く、かつ持続時間が短ければ、山はより高く険しい形となるでしょう。逆に反応速度が長く、回復時間も長ければ、山は富士山のような広い裾野をもった形になるでしょう。

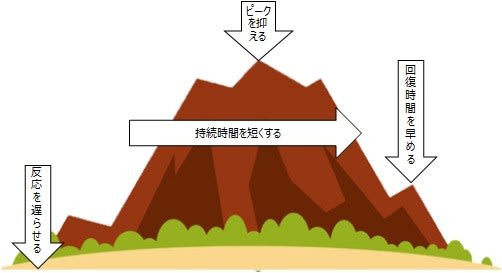

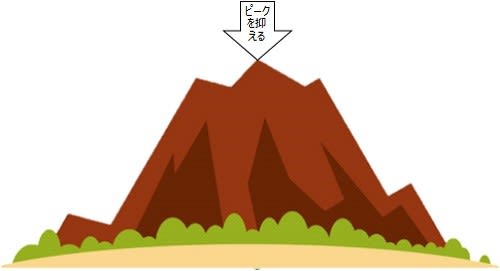

続いて、感情能力を向上させることについてです。反応には「リアクティング(reacting)」と「レスポンディング(responding)」とがあります。どちらも「反応」と訳されますが、異なる概念です。リアクティングは、何を言うかや何をするかを無意識の衝動に制御させる反応のことをいい、レスポンディングは、何を言うか、何をするか、どのようにするかについて、代替案を考えさせる反応のことをいいます。「感情能力を向上させる」とは、感情反応をリアクティングからレスポンディングに変えることであり、それは感情プロファイルを理解し、それぞれのプロファイルに適切に介入することによって実現されます。それぞれの介入のポイントを「感情プロファイルの火山」に当てはめてみると、下図のようにあらわすことができます。

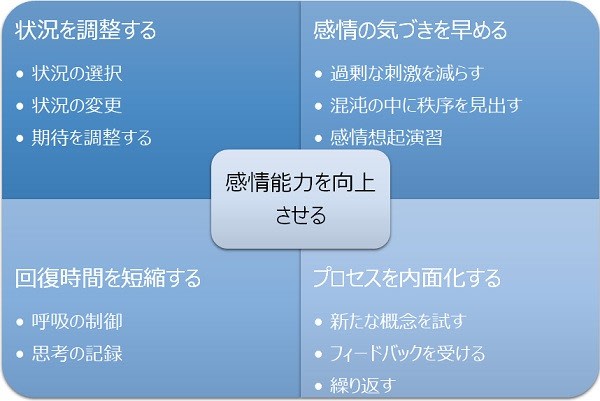

即ち、感情能力を向上させる方法は、以下の4つになり、それらを四象限にまとめたものが下図になります。

・状況を調整する

・感情の気づきを早める

・回復時間を短縮する

・プロセスを内面化する

この内、第四象限の「プロセスを内面化する」は、第一象限から第三象限までの方法を自分のものとして血肉化することですから、以下では第一象限から第三象限までについて説明します。

Ⅰ. 状況を調整する

介入のポイントは「反応速度」の部分で、刺激に対する感情反応を遅らせることです。

そのためには、感情的になる状況を分析し、状況を生み出している感情への気づきを深めます。それにより状況をより建設的に選択したり、自分が感情的になることについて想定(期待)を調整することができるようになります。

Ⅱ.感情の気づきを早める

介入のポイントは、「反応の強さ」を抑えることです。

ここで達成したいことは、感情的な時に生じる身体的変化を意識的に知覚する能力を向上させることです。それには、①日常生活から過剰な刺激を減らす、②混沌の中に秩序を見出す、③感情について想起する練習をする、の三つの方法があります。

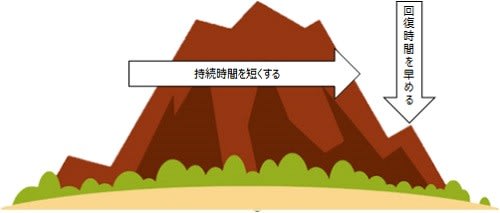

Ⅲ.回復時間を短縮する

介入のポイントは、「反応の持続時間と回復時間」です。つまり、身体が生理学的ベースラインに戻る回復時間を短縮する能力を向上させます。

そのための方法として、①呼吸の制御、②感情のラベリング、③思考の記録の三つがあります。フォーカシングやマインドフル瞑想、日記をつけることなどがこれに当たるでしょう。

以上、感情能力を向上させる4つの方法の内、3つについて見てきましたが、これらすべてに共通する最小公分母、つまり感情スキルを向上させるための、最も基本的かつ初歩的な単位は、「呼吸を改善すること」なのだそうです。近年流行りの呼吸法ですが、科学の見地からも想像以上に重視されているようですね。呼吸法については、以前このブログでも少し触れたことがあります。

一口に感情反応といっても、それらはいくつかの感情プロファイルに分類することができ、それぞれに対して適切なアプローチの仕方があるという今回のお話は、感情能力を向上させるためのアプローチを系統的に整理することができ、それゆえに自分にとって適切な「山の形」を効率的に形作るのに役立つと思いました。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした