都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

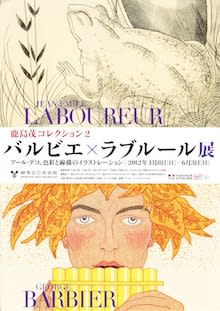

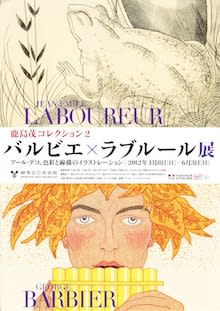

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール アール・デコ、色彩と線描のイラストレーション」

4/8-6/3

練馬区立美術館で開催中の「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール」展のプレスプレビューに参加してきました。

昨年のグランヴィル展もまだ記憶に新しい方も多いかもしれません。

今回、それに続く第二弾では、鹿島茂氏のコレクションから、ともにフランスのアール・デコ期を代表する挿絵画家、ジョルジュ・バルビエ(1882-1932)とジャン=エミール・ラブルール(1877-1943)が紹介されています。

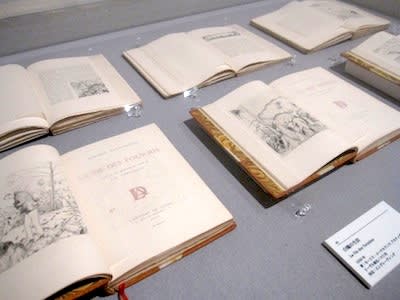

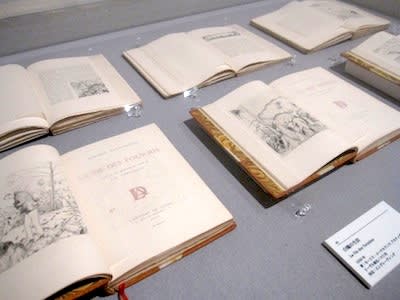

展示風景

言うまでもなく鹿島氏はフランス文学者であり、また古書のコレクターとして知られていますが、氏がグランヴィルの次に収集したのが、この二人の挿絵画家の作品でした。

バルビエとラブルールはフランスのナント出身で、ほぼ同時期に活躍しましたが、「アール・デコ様式」という共通項こそあれども、そのスタイル、画風はかなり異なっています。

バルビエ「コメディの登場人物」(1922年、著:アルベール・フラマン)

端的に言えばバルビエは鮮やかな色彩、そしてラブルールは緻密な線描が見どころです。

バルビエは最新のファッションを纏った女性を描き、それを次々に当時のモード雑誌に表しました。

バルビエ「モード・エ・マニエール・ドージュルデュイ」(1914年)

ともかく一目で色の美しさ、またに妖艶なまでの女性表現に見惚れること間違いありません。

19世紀末、アール・ヌーヴォー風が中心だったモード界ですが、それをバルビエらが一新し、20世紀のモダン・ファッションの先駆けとも言うべき表現を切り開きました。

またバルビエで重要なのはバレエとの密接な関係です。

バルビエ「ニジンスキーのダンスを描いたデッサン」(1913年)

バルビエはモード雑誌の他、映画の衣装デザインや様々な舞台装飾までを手がけましたが、その中核であったのが、他ならぬバレエ、しかも当時最も革新的であったロシア・バレエを描いた作品でした。

中でも20世紀を代表するダンサーとしても名高いニジンスキのダンスを描いたデッサンは、バルビエの傑作と言っても良いかもしれません。

バルビエ「雅歌に寄せた17葉のデッサン」(1914年)

またそこで見られる官能性は、例えば「雅歌」をモチーフと一連のデッサン画でも伺い知ることが出来ます。

バルビエは旧約聖書の雅歌における恋愛の世界を、黒色と金の二色刷りで見事に表現しました。

バルビエの原画

また展示では原画も紹介されています。ともかくこの美しい色、また沸き立つ艶を是非とも味わってみて下さい。

さて一転してラブルールは木版、銅版の技術を駆使し、シャープな線描による緻密なモノトーンの版画作品を描いています。

ラブルールはとりわけ文学作品の挿絵を多く手がけ、その方面で大きな業績を残しました。

ラブルール「恋する悪魔」(1921年、著:ジャック・カゾット)

その一例として挙げられるのが、怪奇・幻想文学の先駆けとされるカゾットの「恋する悪魔」の装幀です。

ラブルール「蜜蜂の生活」、「白蟻の生活」他(1930年、著:モーリス・メーテルランク)

また今年は生誕150年のドビュッシーイヤーでもありますが、彼の歌劇「ペリアスとメリザンド」の原作者であるメーテルランクの博物誌の挿絵なども描いています。

そこではいわゆる美学的なデフォルメが加えられた一方、あくまでも細部に関しては正確な描写がなされています。

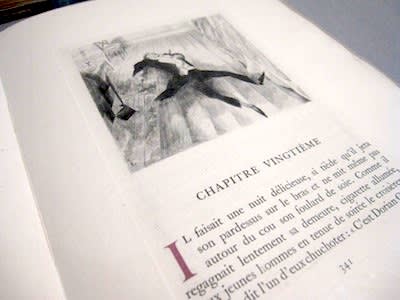

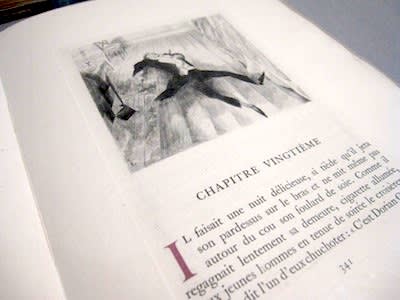

ラブルール「ドリアン・グレイの肖像」(1928年、著:オスカー・ワイルド)

その他にはワイルドの代表作、「ドリアン・グレイの肖像」の他、ジッドの「法王庁の抜け穴」の挿絵なども展示されていました。いずれも緻密な細部表現が見どころです。ここは物語の筋を思い出しながらじっくりと見入ってしまいました。

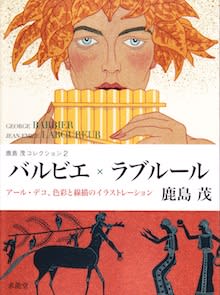

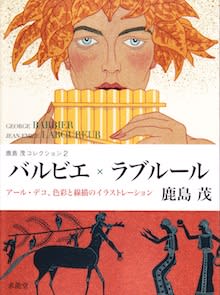

さて前回のグランヴィル展でも一般書籍として刊行された図録ですが、今回のバルビエ×ラブルール展も同じく求龍堂より発売されています。

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール」@求龍堂

図録としてはやや高価(3300円)かもしれませんが、出品作がほぼ全て掲載されているなど、内容はかなりパワーアップしています。こちらも是非書店でご覧になって下さい。

さて音楽祭と美術館の新たな試みです。奇しくも画家の生まれと共通するナントからやってきた音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンとの特別コンサートが行われます。

ラ・フォル・ジュルネのテーマ、「ロシアの祭典」に因み、ロシア音楽のプログラムが組まれているそうです。また嬉しいことに当日の展覧会チケットがあれば追加料金は必要ありません。これは人気となりそうです。

言わば引き出しの多い展覧会です。挿絵の魅力はもちろんのこと、モード、バレエ、文学などに関心のある方にも楽しめるのではないでしょうか。

6月3日まで開催されています。

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール アール・デコ、色彩と線描のイラストレーション」 練馬区立美術館

会期:4月8日(日)~6月3日(日)

休館:月曜日 *但し4月30日は開館、翌5月1日は休館。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール アール・デコ、色彩と線描のイラストレーション」

4/8-6/3

練馬区立美術館で開催中の「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール」展のプレスプレビューに参加してきました。

昨年のグランヴィル展もまだ記憶に新しい方も多いかもしれません。

今回、それに続く第二弾では、鹿島茂氏のコレクションから、ともにフランスのアール・デコ期を代表する挿絵画家、ジョルジュ・バルビエ(1882-1932)とジャン=エミール・ラブルール(1877-1943)が紹介されています。

展示風景

言うまでもなく鹿島氏はフランス文学者であり、また古書のコレクターとして知られていますが、氏がグランヴィルの次に収集したのが、この二人の挿絵画家の作品でした。

バルビエとラブルールはフランスのナント出身で、ほぼ同時期に活躍しましたが、「アール・デコ様式」という共通項こそあれども、そのスタイル、画風はかなり異なっています。

バルビエ「コメディの登場人物」(1922年、著:アルベール・フラマン)

端的に言えばバルビエは鮮やかな色彩、そしてラブルールは緻密な線描が見どころです。

バルビエは最新のファッションを纏った女性を描き、それを次々に当時のモード雑誌に表しました。

バルビエ「モード・エ・マニエール・ドージュルデュイ」(1914年)

ともかく一目で色の美しさ、またに妖艶なまでの女性表現に見惚れること間違いありません。

19世紀末、アール・ヌーヴォー風が中心だったモード界ですが、それをバルビエらが一新し、20世紀のモダン・ファッションの先駆けとも言うべき表現を切り開きました。

またバルビエで重要なのはバレエとの密接な関係です。

バルビエ「ニジンスキーのダンスを描いたデッサン」(1913年)

バルビエはモード雑誌の他、映画の衣装デザインや様々な舞台装飾までを手がけましたが、その中核であったのが、他ならぬバレエ、しかも当時最も革新的であったロシア・バレエを描いた作品でした。

中でも20世紀を代表するダンサーとしても名高いニジンスキのダンスを描いたデッサンは、バルビエの傑作と言っても良いかもしれません。

バルビエ「雅歌に寄せた17葉のデッサン」(1914年)

またそこで見られる官能性は、例えば「雅歌」をモチーフと一連のデッサン画でも伺い知ることが出来ます。

バルビエは旧約聖書の雅歌における恋愛の世界を、黒色と金の二色刷りで見事に表現しました。

バルビエの原画

また展示では原画も紹介されています。ともかくこの美しい色、また沸き立つ艶を是非とも味わってみて下さい。

さて一転してラブルールは木版、銅版の技術を駆使し、シャープな線描による緻密なモノトーンの版画作品を描いています。

ラブルールはとりわけ文学作品の挿絵を多く手がけ、その方面で大きな業績を残しました。

ラブルール「恋する悪魔」(1921年、著:ジャック・カゾット)

その一例として挙げられるのが、怪奇・幻想文学の先駆けとされるカゾットの「恋する悪魔」の装幀です。

ラブルール「蜜蜂の生活」、「白蟻の生活」他(1930年、著:モーリス・メーテルランク)

また今年は生誕150年のドビュッシーイヤーでもありますが、彼の歌劇「ペリアスとメリザンド」の原作者であるメーテルランクの博物誌の挿絵なども描いています。

そこではいわゆる美学的なデフォルメが加えられた一方、あくまでも細部に関しては正確な描写がなされています。

ラブルール「ドリアン・グレイの肖像」(1928年、著:オスカー・ワイルド)

その他にはワイルドの代表作、「ドリアン・グレイの肖像」の他、ジッドの「法王庁の抜け穴」の挿絵なども展示されていました。いずれも緻密な細部表現が見どころです。ここは物語の筋を思い出しながらじっくりと見入ってしまいました。

さて前回のグランヴィル展でも一般書籍として刊行された図録ですが、今回のバルビエ×ラブルール展も同じく求龍堂より発売されています。

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール」@求龍堂

図録としてはやや高価(3300円)かもしれませんが、出品作がほぼ全て掲載されているなど、内容はかなりパワーアップしています。こちらも是非書店でご覧になって下さい。

さて音楽祭と美術館の新たな試みです。奇しくも画家の生まれと共通するナントからやってきた音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンとの特別コンサートが行われます。

【ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン×練馬区立美術館 コンサート】

日時:4月22日(日)・4月29日(日)15時から1時間程度。

会場:練馬区立美術館ロビー

*事前申込不要です。コンサートには、当日の「バルビエ×ラブルール展」展覧会チケットが必要。

出演:亀田賢(ピアノ)/奥村智洋(ヴァイオリン)

日時:4月22日(日)・4月29日(日)15時から1時間程度。

会場:練馬区立美術館ロビー

*事前申込不要です。コンサートには、当日の「バルビエ×ラブルール展」展覧会チケットが必要。

出演:亀田賢(ピアノ)/奥村智洋(ヴァイオリン)

ラ・フォル・ジュルネのテーマ、「ロシアの祭典」に因み、ロシア音楽のプログラムが組まれているそうです。また嬉しいことに当日の展覧会チケットがあれば追加料金は必要ありません。これは人気となりそうです。

言わば引き出しの多い展覧会です。挿絵の魅力はもちろんのこと、モード、バレエ、文学などに関心のある方にも楽しめるのではないでしょうか。

6月3日まで開催されています。

「鹿島茂コレクション2 バルビエ×ラブルール アール・デコ、色彩と線描のイラストレーション」 練馬区立美術館

会期:4月8日(日)~6月3日(日)

休館:月曜日 *但し4月30日は開館、翌5月1日は休館。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )