都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」 DIC川村記念美術館

DIC川村記念美術館

「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」

4/28-7/22

DIC川村記念美術館で開催中の「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」へ行ってきました。

古今東西、多くの芸術家たちの手によって描かれてきた花のモチーフ、今それにスポットを当てた展覧会が川村記念美術館で行われています。

当然ながら花とは言えども百花繚乱、それこそ様々な花があるのと同じように、絵画においても多種多様な表現を見ることが出来ます。

本展ではそのような花の絵画上における諸相を9つのキーワードにまとめています。構成は以下の通りでした。

1.画家たちの花園

2.POP GARDEN

3.フローラの言い分:花の女神の表象をめぐる断章

4.仮想コレクターF氏の部屋:花の静物画の変遷をたどる

5.生きている花々

6.野中ユリ:夢の地表へ

7.杉浦非水:眼の記録、百花の図譜

8.FLOWERSCAPES

9.有元利夫:天空に花びら舞う

冒頭は王道、モネからはじまります。

クロード・モネ「ジヴェルニーの草原」1890年 福島県立美術館(展示期間:4月28日~6月10日)

常設でもお馴染みのモネの「睡蓮」が改めて美しい作品であるのには感心しましたが、ここで主役なのは埼近美から現在、損保ジャパンへ回顧展が巡回中のシダネルかもしれません。

シダネルは計3点ほど出ていますが、中でも木立に囲まれ、バラのアーチの建物から明かりの漏れる「薔薇と藤のある家」と、森の中のピクニックの様子を描いた「森の小憩、ジェルブロワ」に見惚れた方も多いのではないでしょうか。

とりわけ後者ではタッチ、その色面がモザイク画のように広がっている点も見逃せません。また薔薇の画家シダネルらしく、作中にさり気なく一輪の薔薇の花があしらわれていたのポイントでした。

さてこうした印象派や象徴派の画家から一転、アーチをくぐり抜けて開ける「POP GARDEN」です。

アンディ・ウォーホル「花」1970年 DIC川村記念美術館

ここでは文字通りアメリカのポップアートの大家であるウォーホルの「花」連作10点とリキテンスタインの「日本風の橋のある睡蓮」が対峙しています。

半ば一つのアイコンと化した両作の花も、この文脈に沿って見ると思いの外に艶やかにうつるのではないでしょうか。この対比、見事でした。

さて今回上記章立てを見ても明らかなように、決して総花的に花をまとめた展覧会ではありません。

一つの試みとして面白いのが4つめのセクション、「仮想コレクターF氏の部屋」です。花を描いたものの中でも特に多い静物画のみをズラリと12~13点、あえて作品の前に画家名を表示しない形で展示しています。

ヴィクトリア・デュブール「花」制作年不詳 国立西洋美術館

ようは鑑賞者は作品そのものの花と向き合い、その魅力を探っていくわけです。また随所にある呼びかけ風のキャプションにも要注目です。似たような花の静物画の比較、一方で時代へ変化するその様態が、何やら謎解き的な流れで楽しめました。

練馬区美の鹿島茂コレクション展を思い出した方も多いかもしれません。挿絵の花の画家からはグランヴィルとウォルター・クレインが紹介されています。

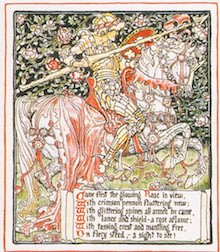

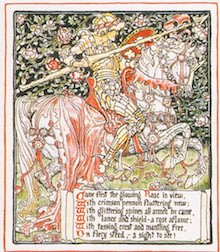

ウォルター・クレイン「夏の女王、あるいは百合と薔薇の騎馬試合」1891年 町田市立国際版画美術館

またグランヴィルは花と妖精を組み合わせた作品などでもよく知られていますが、同じような寓話的世界を今度はコラージュを用いて示したのが野中ユリでした。

ちなみに野中は澁澤や瀧口の著書の装幀などを多く手がけたことでも知られています。一度そちらも当たってみたいものです。

杉浦非水「非水百花譜」より「あぢさい」 1920-1922年 宇都宮美術館

展覧会中盤、杉浦非水の「非水百花譜」は花の美しさを素直に伝えてくれます。杉浦というと大正のポスターデザインの分野で大きな業績を残しましたが、まさかこのような軽妙でかつ精緻な花のデッサンを描いていたとは知りませんでした。

そして展覧会の言わばハイライトとなるのが、洋の東西、また時代を問わずに花の画家を並べた8番目のセクション、「フラワースケープ」です。

高島野十郎「百合とヴァイオリン」1921-26年頃 目黒区美術館

ここではルノワール、ローランサン、ボーシャンから岡鹿之助、高島野十郎、岸田劉生などの花にまつわる作品、約20点強が出品されています。

まず面白いのが劉生作2点、椿貞雄作1点の計3点の肖像画を並べた展示です。

何故に花の展示で肖像画と思ってしまうかもしれませんが、実はいずれもの作品のモデルも花を持ってポーズをとっています。肖像を花の有無から見る視点はなかなか新鮮味があるのではないでしょうか。

またいかにも川村の展示らしく、西洋と日本、また近代と現代がない交ぜになっている点も大きな特徴ですが、素朴派のボーシャンにはじまり岡鹿之助、さらにオキーフから東松照明の並ぶ一角は、不思議なほどに違和感がありませんでした。花を介しての意外な作品同士の邂逅も大きな見どころと言えそうです。

最後は庭園美の回顧展の記憶もあたらしい有元利夫で締めくくります。三番町小川美術館から出品された計12点の作品が一堂に会していました。

有元利夫「春」1979年 三番町小川美術館

有元作品には花びらや花束が多数登場します。また作品の壁画を思わせる古色を帯びた色合いしかり、全体として宗教画風の静謐な雰囲気も魅力ではないでしょうか。ここはその余韻に浸りました。

さて関連の講演会の情報です。

「花」にまつわる展覧会を担当した学芸員三氏によるトークショーです。異色のメンバーでの興味深いお話が聞けるのではないでしょうか。

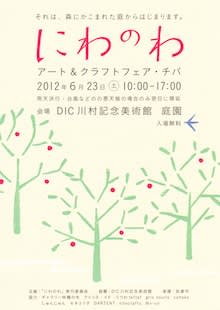

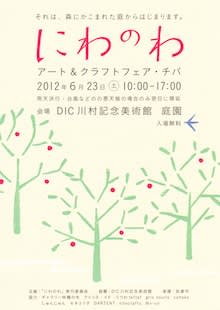

また少し先ですが、6月下旬には千葉に因んだ作家、約50名によるアート&クラフトのマーケット、「にわのわ」が開催されます。

県内で営業しているカフェや商店なども20店集まり、手作りメニューを提供する企画もあるそうです。詳しくは詳細リリース(PDF)をご覧ください。

さて川村記念美術館といえば広大なお庭も見逃せません。私が出向いた先日はちょうどツツジの後、紫陽花の前だったからか、お花はあまり咲いていませんでしたが、それでも散策路奥のスイレンがちらほら花を広げていました。

花の開花情報については同館のWEBサイト、「最近の自然散策路」でもこまめに発信されています。

途中、一部作品については展示替えがあります。(出品リスト)

7月22日までの開催です。

「FLOWERSCAPES フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」 DIC川村記念美術館

会期:4月28日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日。

時間:9:30~17:00(入館は16時半まで)

住所:千葉県佐倉市坂戸631

交通:京成線京成佐倉駅、JR線佐倉駅下車。それぞれ南口より無料送迎バスにて30分と20分。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」

4/28-7/22

DIC川村記念美術館で開催中の「フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」へ行ってきました。

古今東西、多くの芸術家たちの手によって描かれてきた花のモチーフ、今それにスポットを当てた展覧会が川村記念美術館で行われています。

当然ながら花とは言えども百花繚乱、それこそ様々な花があるのと同じように、絵画においても多種多様な表現を見ることが出来ます。

本展ではそのような花の絵画上における諸相を9つのキーワードにまとめています。構成は以下の通りでした。

1.画家たちの花園

2.POP GARDEN

3.フローラの言い分:花の女神の表象をめぐる断章

4.仮想コレクターF氏の部屋:花の静物画の変遷をたどる

5.生きている花々

6.野中ユリ:夢の地表へ

7.杉浦非水:眼の記録、百花の図譜

8.FLOWERSCAPES

9.有元利夫:天空に花びら舞う

冒頭は王道、モネからはじまります。

クロード・モネ「ジヴェルニーの草原」1890年 福島県立美術館(展示期間:4月28日~6月10日)

常設でもお馴染みのモネの「睡蓮」が改めて美しい作品であるのには感心しましたが、ここで主役なのは埼近美から現在、損保ジャパンへ回顧展が巡回中のシダネルかもしれません。

シダネルは計3点ほど出ていますが、中でも木立に囲まれ、バラのアーチの建物から明かりの漏れる「薔薇と藤のある家」と、森の中のピクニックの様子を描いた「森の小憩、ジェルブロワ」に見惚れた方も多いのではないでしょうか。

とりわけ後者ではタッチ、その色面がモザイク画のように広がっている点も見逃せません。また薔薇の画家シダネルらしく、作中にさり気なく一輪の薔薇の花があしらわれていたのポイントでした。

さてこうした印象派や象徴派の画家から一転、アーチをくぐり抜けて開ける「POP GARDEN」です。

アンディ・ウォーホル「花」1970年 DIC川村記念美術館

ここでは文字通りアメリカのポップアートの大家であるウォーホルの「花」連作10点とリキテンスタインの「日本風の橋のある睡蓮」が対峙しています。

半ば一つのアイコンと化した両作の花も、この文脈に沿って見ると思いの外に艶やかにうつるのではないでしょうか。この対比、見事でした。

さて今回上記章立てを見ても明らかなように、決して総花的に花をまとめた展覧会ではありません。

一つの試みとして面白いのが4つめのセクション、「仮想コレクターF氏の部屋」です。花を描いたものの中でも特に多い静物画のみをズラリと12~13点、あえて作品の前に画家名を表示しない形で展示しています。

ヴィクトリア・デュブール「花」制作年不詳 国立西洋美術館

ようは鑑賞者は作品そのものの花と向き合い、その魅力を探っていくわけです。また随所にある呼びかけ風のキャプションにも要注目です。似たような花の静物画の比較、一方で時代へ変化するその様態が、何やら謎解き的な流れで楽しめました。

練馬区美の鹿島茂コレクション展を思い出した方も多いかもしれません。挿絵の花の画家からはグランヴィルとウォルター・クレインが紹介されています。

ウォルター・クレイン「夏の女王、あるいは百合と薔薇の騎馬試合」1891年 町田市立国際版画美術館

またグランヴィルは花と妖精を組み合わせた作品などでもよく知られていますが、同じような寓話的世界を今度はコラージュを用いて示したのが野中ユリでした。

ちなみに野中は澁澤や瀧口の著書の装幀などを多く手がけたことでも知られています。一度そちらも当たってみたいものです。

杉浦非水「非水百花譜」より「あぢさい」 1920-1922年 宇都宮美術館

展覧会中盤、杉浦非水の「非水百花譜」は花の美しさを素直に伝えてくれます。杉浦というと大正のポスターデザインの分野で大きな業績を残しましたが、まさかこのような軽妙でかつ精緻な花のデッサンを描いていたとは知りませんでした。

そして展覧会の言わばハイライトとなるのが、洋の東西、また時代を問わずに花の画家を並べた8番目のセクション、「フラワースケープ」です。

高島野十郎「百合とヴァイオリン」1921-26年頃 目黒区美術館

ここではルノワール、ローランサン、ボーシャンから岡鹿之助、高島野十郎、岸田劉生などの花にまつわる作品、約20点強が出品されています。

まず面白いのが劉生作2点、椿貞雄作1点の計3点の肖像画を並べた展示です。

何故に花の展示で肖像画と思ってしまうかもしれませんが、実はいずれもの作品のモデルも花を持ってポーズをとっています。肖像を花の有無から見る視点はなかなか新鮮味があるのではないでしょうか。

またいかにも川村の展示らしく、西洋と日本、また近代と現代がない交ぜになっている点も大きな特徴ですが、素朴派のボーシャンにはじまり岡鹿之助、さらにオキーフから東松照明の並ぶ一角は、不思議なほどに違和感がありませんでした。花を介しての意外な作品同士の邂逅も大きな見どころと言えそうです。

最後は庭園美の回顧展の記憶もあたらしい有元利夫で締めくくります。三番町小川美術館から出品された計12点の作品が一堂に会していました。

有元利夫「春」1979年 三番町小川美術館

有元作品には花びらや花束が多数登場します。また作品の壁画を思わせる古色を帯びた色合いしかり、全体として宗教画風の静謐な雰囲気も魅力ではないでしょうか。ここはその余韻に浸りました。

さて関連の講演会の情報です。

「花の展覧会のつくり方」

6月2日(土)14:00~16:00

芦田彩葵(熊本市現代美術館)

冨田康子(横須賀美術館)

宮澤政男(Bunkamuraザ・ミュージアム)

定員60名|当日12:00より美術館受付で整理券配布。

聴講無料(入館券が必要です)

6月2日(土)14:00~16:00

芦田彩葵(熊本市現代美術館)

冨田康子(横須賀美術館)

宮澤政男(Bunkamuraザ・ミュージアム)

定員60名|当日12:00より美術館受付で整理券配布。

聴講無料(入館券が必要です)

「花」にまつわる展覧会を担当した学芸員三氏によるトークショーです。異色のメンバーでの興味深いお話が聞けるのではないでしょうか。

また少し先ですが、6月下旬には千葉に因んだ作家、約50名によるアート&クラフトのマーケット、「にわのわ」が開催されます。

県内で営業しているカフェや商店なども20店集まり、手作りメニューを提供する企画もあるそうです。詳しくは詳細リリース(PDF)をご覧ください。

さて川村記念美術館といえば広大なお庭も見逃せません。私が出向いた先日はちょうどツツジの後、紫陽花の前だったからか、お花はあまり咲いていませんでしたが、それでも散策路奥のスイレンがちらほら花を広げていました。

花の開花情報については同館のWEBサイト、「最近の自然散策路」でもこまめに発信されています。

途中、一部作品については展示替えがあります。(出品リスト)

7月22日までの開催です。

「FLOWERSCAPES フラワースケープ 画家たちと旅する花の世界」 DIC川村記念美術館

会期:4月28日(土)~7月22日(日)

休館:月曜日。

時間:9:30~17:00(入館は16時半まで)

住所:千葉県佐倉市坂戸631

交通:京成線京成佐倉駅、JR線佐倉駅下車。それぞれ南口より無料送迎バスにて30分と20分。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )