都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

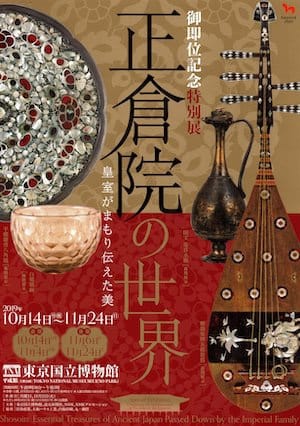

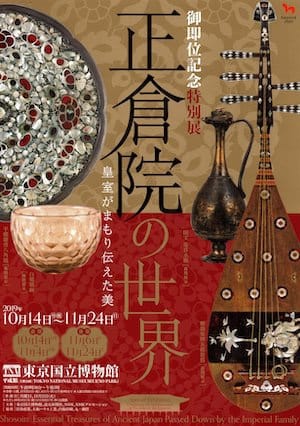

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」 東京国立博物館・平成館

東京国立博物館・平成館

「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」

2019/10/14~11/24

東京国立博物館・平成館で開催中の「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」のプレスプレビューに参加してきました。

奈良の正倉院宝物、及び法隆寺に伝来し、現在は法隆寺宝物館に収蔵された法隆寺献納宝物が、天皇陛下の御即位を祝して、東京国立博物館にて一同に公開されました。

「東大寺献物帳(国家珍宝帳)」(部分) 奈良時代・天平勝宝8(756)年 正倉院宝物 *前期展示

冒頭は正倉院宝物を献納した光明皇后のゆかりの品々で、皇后が聖武天皇の遺愛品を東大寺の盧舎那仏に捧げた目録である「東大寺献物帳」などが出展されていました。

献納の趣旨も記録され、目録の続く同献物帳は、全面に御璽が押されていて、最初の正倉院宝物の起こりを伝える重要な資料としても知られています。会場には一部の意訳も付されていて、献納によって御霊を助けたいとする、皇后の天皇に対しての深い愛情を見ることも出来ました。

「平螺鈿背円鏡」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

聖武天皇の遺愛品としては「平螺鈿背円鏡」も目を引くかもしれません。鏡の背の部分には夜光貝や琥珀により宝相華文様が表されていて、文様の間に散りばめられたトルコ石の粒とともに、輝かしい光を放っていました。

「鳥毛帖成文書屛風(6扇のうち2扇)」 奈良時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

同じく天皇の遺愛した「鳥毛帖成文書屛風」も見どころの1つではないでしょうか。8文字2行によって座右の銘が記された屏風で、文字には鳥の毛が貼り重ねられていました。なお毛は日本のキジとヤマドリの羽が使われていることが分かっていて、ちょうど毛の部分の波が筆の跡のようにも見えるかもしれません。

「花氈」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

一際大きな「花氈」に目を奪われました。中央に打毬に興じる唐子を配し、2種類の花卉文の列を交互に並べ、周囲を淡い青の帯で縁取ったフェルト製の敷物で、おそらくは中央アジアから唐と新羅を経由して伝えられました。唐子の細かな表情など、いわば絵画な表現が見られる点も興味深いかもしれません。

「螺鈿紫檀五絃琵琶」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

ハイライトは、正倉院宝物でも良く知られた琵琶の1つ、「螺鈿紫檀五絃琵琶」でした。古代インドに起源を持ち、世界で唯一現存する五絃の琵琶で、螺鈿や玳瑁などにより精緻な装飾が施されていました。

「螺鈿紫檀五絃琵琶」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

そして前面だけでなく、背面には実に見事な宝相華文が表されていて、まさに息をのむばかりの美しさを見せていました。また360度から見られる展示ケースのため、琵琶をぐるりと一周、余すことなく堪能することも出来ました。

模造「螺鈿紫檀五絃琵琶」 平成31(2019)年 正倉院事務所

ここで興味深いのは、「螺鈿紫檀五絃琵琶」の復元模造品が合わせて出展されていることでした。というのも、宮内庁では1972年より、正倉院宝物を忠実に再現した模造品を制作する事業を進めていて、同琵琶も約8年余りかけて作られました。ともすると原品と見間違うほどに高い再現度ではないでしょうか。

また場内には復元琵琶によって演奏された音色もBGMとして流されている上、模造制作のプロセスを捉えた映像も公開されていました。実のところ、今回の展覧会では琵琶に限らず、こうした一連の精巧な模造品もいくつか出展されていて、互いに見比べることも可能でした。

「壬申検査関係写真」横山松三郎撮影 明治5(1872)年 東京国立博物館 *前後期各2枚ずつ

この他、主に江戸時代から現代へと至る宝物の調査、修復作業、そして模造制作に関した資料展示もあり、正倉院宝物をどのように現代へ受け継いでいくのかについての知見を得ることも出来ました。

「塵芥」 飛鳥~奈良時代・7~8世紀 正倉院宝物 *通期展示

中には既に原型を失った残片である塵芥までが出品されていました。こうした塵芥を整理し、素材を調査することが、染織品の復元などにとって大切なことだそうですが、一連の保存、修復の活動を細かに紹介している点も、今回の正倉院展の最大の特徴と言えそうです。

「正倉院南倉(一部再現)」展示風景 *一般撮影可能エリア

ラストには巨大な正倉院の宝庫の模型が姿を現しました。いずれも南倉と中倉の一部を実寸で再現したもので、思いの外に高い床下など、宝庫のスケールを体感的に味わうことが出来ました。

模造「螺鈿紫檀阮咸」 明治32(1899)年 東京国立博物館 *一般撮影可能エリア

同模型と、同エリアにある模造の「模造 螺鈿紫檀阮咸」などは一般会期中においても撮影が可能です。また明治初期の宝庫内を再現したVR映像も臨場感がありました。さらに宝庫を開封する際の映像なども、あわせてお見逃しなきようにご注意下さい。(本エントリの写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。)

「伎楽面 酔胡王」 飛鳥~奈良時代・7~8世紀 東京国立博物館(法隆寺献納宝物) *前期展示

最後に混雑の情報です。ちょうど10月26日より奈良国立博物館にてはじまった展覧会の例を挙げるまでもなく、「正倉院展」は大変な人気があります。よって東京でも会期早々から多くの方が詰め掛け、入場規制も行われています。

手前:「銀薫炉」 中国 唐または奈良時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

少なくとも10月25日の時点において最も待ち時間が長くなったのは、10月22日の朝10時の段階での60分待ちでした。その後は平日も朝を中心に30分程度の待ち時間が発生し、昼前から縮小し、午後に解消する状況が続いているようです。今のところ朝から午前中に混雑が集中しています。待ち時間は公式rアカウント(@shosoin_tokyo19)がこまめに発信しています。

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」展示風景

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」作品リスト

前期:10月14日(月・祝)~11月4日(月・休)

後期:11月6日(水)~11月24日(日)

会期は展示替えを挟んでも僅か1ヶ月強です。後半は混雑に拍車がかかることも予想されます。当面は金、土曜日の21時までの夜間開館が狙い目となりそうです。

「正倉院中倉(一部再現)」展示風景 *一般撮影可能エリア

11月24日まで開催されています。

「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」(@shosoin_tokyo19) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:2019年10月14日(月)~11月24日(日)

時間:9:30~17:00。

*会期中の金・土曜、及び11月3日(日・祝)、11月4日(月・休)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし10月14日(月・祝)と11月4日(月・休)は開館し、11月5日(火)は休館。

料金:一般1700(1400)円、大学生1100(800)円、高校生700(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*本展観覧券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展(平常展)も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」

2019/10/14~11/24

東京国立博物館・平成館で開催中の「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」のプレスプレビューに参加してきました。

奈良の正倉院宝物、及び法隆寺に伝来し、現在は法隆寺宝物館に収蔵された法隆寺献納宝物が、天皇陛下の御即位を祝して、東京国立博物館にて一同に公開されました。

「東大寺献物帳(国家珍宝帳)」(部分) 奈良時代・天平勝宝8(756)年 正倉院宝物 *前期展示

冒頭は正倉院宝物を献納した光明皇后のゆかりの品々で、皇后が聖武天皇の遺愛品を東大寺の盧舎那仏に捧げた目録である「東大寺献物帳」などが出展されていました。

献納の趣旨も記録され、目録の続く同献物帳は、全面に御璽が押されていて、最初の正倉院宝物の起こりを伝える重要な資料としても知られています。会場には一部の意訳も付されていて、献納によって御霊を助けたいとする、皇后の天皇に対しての深い愛情を見ることも出来ました。

「平螺鈿背円鏡」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

聖武天皇の遺愛品としては「平螺鈿背円鏡」も目を引くかもしれません。鏡の背の部分には夜光貝や琥珀により宝相華文様が表されていて、文様の間に散りばめられたトルコ石の粒とともに、輝かしい光を放っていました。

「鳥毛帖成文書屛風(6扇のうち2扇)」 奈良時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

同じく天皇の遺愛した「鳥毛帖成文書屛風」も見どころの1つではないでしょうか。8文字2行によって座右の銘が記された屏風で、文字には鳥の毛が貼り重ねられていました。なお毛は日本のキジとヤマドリの羽が使われていることが分かっていて、ちょうど毛の部分の波が筆の跡のようにも見えるかもしれません。

「花氈」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

一際大きな「花氈」に目を奪われました。中央に打毬に興じる唐子を配し、2種類の花卉文の列を交互に並べ、周囲を淡い青の帯で縁取ったフェルト製の敷物で、おそらくは中央アジアから唐と新羅を経由して伝えられました。唐子の細かな表情など、いわば絵画な表現が見られる点も興味深いかもしれません。

「螺鈿紫檀五絃琵琶」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

ハイライトは、正倉院宝物でも良く知られた琵琶の1つ、「螺鈿紫檀五絃琵琶」でした。古代インドに起源を持ち、世界で唯一現存する五絃の琵琶で、螺鈿や玳瑁などにより精緻な装飾が施されていました。

「螺鈿紫檀五絃琵琶」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

そして前面だけでなく、背面には実に見事な宝相華文が表されていて、まさに息をのむばかりの美しさを見せていました。また360度から見られる展示ケースのため、琵琶をぐるりと一周、余すことなく堪能することも出来ました。

模造「螺鈿紫檀五絃琵琶」 平成31(2019)年 正倉院事務所

ここで興味深いのは、「螺鈿紫檀五絃琵琶」の復元模造品が合わせて出展されていることでした。というのも、宮内庁では1972年より、正倉院宝物を忠実に再現した模造品を制作する事業を進めていて、同琵琶も約8年余りかけて作られました。ともすると原品と見間違うほどに高い再現度ではないでしょうか。

また場内には復元琵琶によって演奏された音色もBGMとして流されている上、模造制作のプロセスを捉えた映像も公開されていました。実のところ、今回の展覧会では琵琶に限らず、こうした一連の精巧な模造品もいくつか出展されていて、互いに見比べることも可能でした。

「壬申検査関係写真」横山松三郎撮影 明治5(1872)年 東京国立博物館 *前後期各2枚ずつ

この他、主に江戸時代から現代へと至る宝物の調査、修復作業、そして模造制作に関した資料展示もあり、正倉院宝物をどのように現代へ受け継いでいくのかについての知見を得ることも出来ました。

「塵芥」 飛鳥~奈良時代・7~8世紀 正倉院宝物 *通期展示

中には既に原型を失った残片である塵芥までが出品されていました。こうした塵芥を整理し、素材を調査することが、染織品の復元などにとって大切なことだそうですが、一連の保存、修復の活動を細かに紹介している点も、今回の正倉院展の最大の特徴と言えそうです。

「正倉院南倉(一部再現)」展示風景 *一般撮影可能エリア

ラストには巨大な正倉院の宝庫の模型が姿を現しました。いずれも南倉と中倉の一部を実寸で再現したもので、思いの外に高い床下など、宝庫のスケールを体感的に味わうことが出来ました。

模造「螺鈿紫檀阮咸」 明治32(1899)年 東京国立博物館 *一般撮影可能エリア

同模型と、同エリアにある模造の「模造 螺鈿紫檀阮咸」などは一般会期中においても撮影が可能です。また明治初期の宝庫内を再現したVR映像も臨場感がありました。さらに宝庫を開封する際の映像なども、あわせてお見逃しなきようにご注意下さい。(本エントリの写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。)

「伎楽面 酔胡王」 飛鳥~奈良時代・7~8世紀 東京国立博物館(法隆寺献納宝物) *前期展示

最後に混雑の情報です。ちょうど10月26日より奈良国立博物館にてはじまった展覧会の例を挙げるまでもなく、「正倉院展」は大変な人気があります。よって東京でも会期早々から多くの方が詰め掛け、入場規制も行われています。

手前:「銀薫炉」 中国 唐または奈良時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

少なくとも10月25日の時点において最も待ち時間が長くなったのは、10月22日の朝10時の段階での60分待ちでした。その後は平日も朝を中心に30分程度の待ち時間が発生し、昼前から縮小し、午後に解消する状況が続いているようです。今のところ朝から午前中に混雑が集中しています。待ち時間は公式rアカウント(@shosoin_tokyo19)がこまめに発信しています。

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」展示風景

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」作品リスト

前期:10月14日(月・祝)~11月4日(月・休)

後期:11月6日(水)~11月24日(日)

特設ショップで販売中のオリジナルグッズで、「かわいい!」というお声を多数頂戴しているのがマーブルチョコ缶。撥鏤碁子の文様がプリントされています。とってもかわいらしくて、しかもチョコレートがとってもおいしい、逸品です。 pic.twitter.com/fFtPdupGJs

— 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美― (@shosoin_tokyo19) October 18, 2019

会期は展示替えを挟んでも僅か1ヶ月強です。後半は混雑に拍車がかかることも予想されます。当面は金、土曜日の21時までの夜間開館が狙い目となりそうです。

「正倉院中倉(一部再現)」展示風景 *一般撮影可能エリア

11月24日まで開催されています。

「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」(@shosoin_tokyo19) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:2019年10月14日(月)~11月24日(日)

時間:9:30~17:00。

*会期中の金・土曜、及び11月3日(日・祝)、11月4日(月・休)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし10月14日(月・祝)と11月4日(月・休)は開館し、11月5日(火)は休館。

料金:一般1700(1400)円、大学生1100(800)円、高校生700(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*本展観覧券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展(平常展)も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )