都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

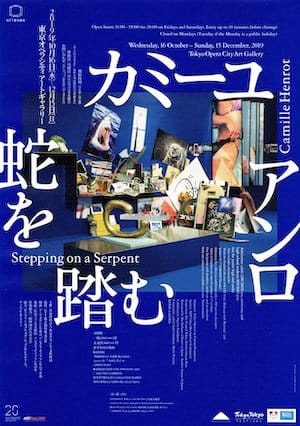

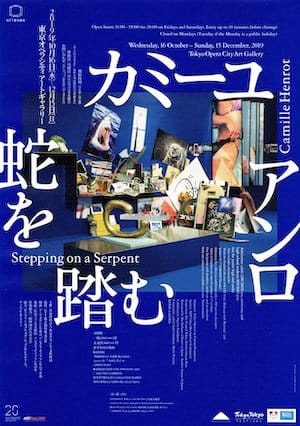

「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」 東京オペラシティアートギャラリー

東京オペラシティアートギャラリー

「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」

2019/10/16~12/15

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」を見てきました。

1978年にパリで生まれ、映像や彫刻、ドローイングなどのメディアを横断して作品を制作するカミーユ・アンロは、文学、哲学、美術史、天文学から博物学、情報学などをインスピレーションにしながら、「知と創造」を探究すべく多様に活動してきました。

そのアンロの日本初の大規模な個展が「蛇を踏む」で、草月流の協力を得て制作された生け花をはじめ、「世界の秩序と多義性」(解説より)を構成したインスタレーション「青い狐」、さらに第55回ヴェネチア・ビエンナーレ(2013年)にて銀獅子賞を受賞した「偉大なる疲労」などを出展していました。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」からエメ・セゼール「奇跡の武器」 2012年

冒頭が2011年より継続的に取り組んできた生け花の連作、「革命家でありながら花を愛することは可能か」で、いずれの作品にも洋の東西を問わず、様々な本のタイトルと著者名が記されていました。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」から

右:ジュール・ミシュレ「フランス革命史」 2012年

左:川上未映子「ヘブン」 2019年

それらはD.Hロレンスの「チャタレー夫人の恋人」やジュール・ヴェルヌの「地底旅行」、また平野啓一郎の「空白を満たしなさい」の他、ユングの「心理学と宗教」やニーチェの「道徳の系譜」など、文学や哲学の多岐に渡っていて、アンロの関心のあり方を伺うことも出来ました。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」 展示風景

一見、本と花々は無関係であるように思えるものの、一部は内容と花の名前に語呂合わせがあったり、花の特徴や文化的な背景を反映させたりしていて、さも本を花へ翻訳させ、新たな造形として昇華させたアンロの知的遊戯を目の当たりにしているかのようでした。

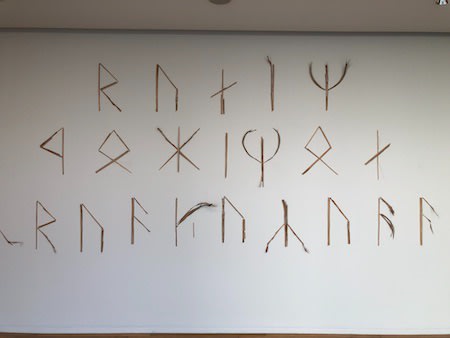

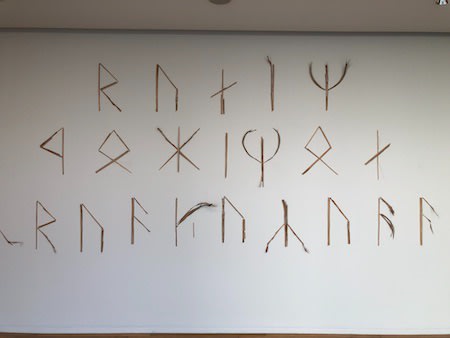

「アイディンティティ・クライシス」 2018〜2019年 展示風景

続くのがドローイングの最新シリーズである「アイディンティティ・クライシス」で、透明感のある繊細な色彩にて、ストライプや格子のパターンや、人間の顔と衣服を掛け合わせたようなモチーフを描いていました。

「アイディンティティ・クライシス」 2018〜2019年 展示風景

アンロはキャリア初期からドローイングを描き続けていて、今回のシリーズでは「体を包む時に奥行きを持ち、脱いだ時に平らになる」(解説より)という衣服の特徴に着想を得て制作しました。こうした両義性も、アンロが深く関心を寄せる概念であるそうです。

「青い狐」 2014年 展示風景

一面の青いスペースに展開するインスタレーション、「青い狐」こそ、展覧会のハイライトと言えるかもしれません。

「青い狐」 2014年 展示風景

ここでアンロは四方の壁を、「最善律:はじまり」、「連続律:ひろがり」、「充分理由律:限界へ」、「不可識別者同一の原理:消滅へ」と名付けて分割していて、それぞれに写真からオブジェ、既製のおもちゃ、新聞の束、書籍、デジタルフレーム等々、もはや一言で定義するのは全くをもって困難なほど多様な事物を並べていました。

「青い狐」 2014年 展示風景

中には新幹線などの模型やセンス、何ら用途も思いつかないようなパイプなどもあり、もはやカオスと呼べるかもしれません。

「青い狐」 2014年 展示風景

そして全てが静止しているかと思いきや、ただ1つ、おもちゃの蛇だけが、ランダムなタイミングで床を這いながら動いていました。ただし可動するのは短時間で、ともすれば気がつかずに通り過ぎてしまうほどでした。

「青い狐」 2014年 展示風景

アンロは「青い狐」において、哲学者ライプニッツの原理などを引用しつつ、宇宙の生成や人間の成長、さらに文明の段階など考察したとしています。とすれば各々の事物は時に有機的に関わり、また緩やかに接続しつつ、世界を表しているということなのかもしれません。その答えはただ動く蛇だけが知っているかのようでした。

「青い狐」の世界観と「双子」(解説より)の関係にあるとされるのが、「偉大なる疲労」でした。国立スミソニアン博物館で特別研究員として行ったアーカイブ調査によって制作された作品で、博物館も舞台に、テンポの良い音楽とテキストの交錯する全13分の映像でした。

ここでは世界の神話や宗教に伝わる起源の物語を発端に、博物館の資料の他、多様な情報が、PCのデスクトップ上で素早く展開していて、死や暴力なども扱われつつ、創造の世界を構築していました。それは学問的で合理的のように見えながら、一見相反する神秘性も持ち得ていて、実は良く解明されていない現在の世界を指し示しているかのようでした。

「青い狐」 2014年 展示風景

率直なところ自分自身、アンロの創作世界をどこまで受け止められたか全く自信がありませんが、知的でかつ思考実験とも受け止めるアプローチにて、多様な学問を横断しながら、生命や世界の理に迫るようで、壮大な天地創造の物語を目の当たりにしているかのようでした。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」からJ.R.R.トールキン「指輪物語」 2012年

気がつけば会期末を迎えていました。12月15日まで開催されています。

「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」 東京オペラシティアートギャラリー

会期: 2019年10月16日(水)~12月15日(日)

休館:月曜日

*祝日の場合は翌火曜日。

時間:11:00~19:00

*金・土は20時まで開館。

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。

*同時開催中の「収蔵品展068 李禹煥 版との対話」、「project N 77 山田七菜子」の入場料を含む。

*( )内は15名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」

2019/10/16~12/15

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」を見てきました。

1978年にパリで生まれ、映像や彫刻、ドローイングなどのメディアを横断して作品を制作するカミーユ・アンロは、文学、哲学、美術史、天文学から博物学、情報学などをインスピレーションにしながら、「知と創造」を探究すべく多様に活動してきました。

そのアンロの日本初の大規模な個展が「蛇を踏む」で、草月流の協力を得て制作された生け花をはじめ、「世界の秩序と多義性」(解説より)を構成したインスタレーション「青い狐」、さらに第55回ヴェネチア・ビエンナーレ(2013年)にて銀獅子賞を受賞した「偉大なる疲労」などを出展していました。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」からエメ・セゼール「奇跡の武器」 2012年

冒頭が2011年より継続的に取り組んできた生け花の連作、「革命家でありながら花を愛することは可能か」で、いずれの作品にも洋の東西を問わず、様々な本のタイトルと著者名が記されていました。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」から

右:ジュール・ミシュレ「フランス革命史」 2012年

左:川上未映子「ヘブン」 2019年

それらはD.Hロレンスの「チャタレー夫人の恋人」やジュール・ヴェルヌの「地底旅行」、また平野啓一郎の「空白を満たしなさい」の他、ユングの「心理学と宗教」やニーチェの「道徳の系譜」など、文学や哲学の多岐に渡っていて、アンロの関心のあり方を伺うことも出来ました。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」 展示風景

一見、本と花々は無関係であるように思えるものの、一部は内容と花の名前に語呂合わせがあったり、花の特徴や文化的な背景を反映させたりしていて、さも本を花へ翻訳させ、新たな造形として昇華させたアンロの知的遊戯を目の当たりにしているかのようでした。

「アイディンティティ・クライシス」 2018〜2019年 展示風景

続くのがドローイングの最新シリーズである「アイディンティティ・クライシス」で、透明感のある繊細な色彩にて、ストライプや格子のパターンや、人間の顔と衣服を掛け合わせたようなモチーフを描いていました。

「アイディンティティ・クライシス」 2018〜2019年 展示風景

アンロはキャリア初期からドローイングを描き続けていて、今回のシリーズでは「体を包む時に奥行きを持ち、脱いだ時に平らになる」(解説より)という衣服の特徴に着想を得て制作しました。こうした両義性も、アンロが深く関心を寄せる概念であるそうです。

「青い狐」 2014年 展示風景

一面の青いスペースに展開するインスタレーション、「青い狐」こそ、展覧会のハイライトと言えるかもしれません。

「青い狐」 2014年 展示風景

ここでアンロは四方の壁を、「最善律:はじまり」、「連続律:ひろがり」、「充分理由律:限界へ」、「不可識別者同一の原理:消滅へ」と名付けて分割していて、それぞれに写真からオブジェ、既製のおもちゃ、新聞の束、書籍、デジタルフレーム等々、もはや一言で定義するのは全くをもって困難なほど多様な事物を並べていました。

「青い狐」 2014年 展示風景

中には新幹線などの模型やセンス、何ら用途も思いつかないようなパイプなどもあり、もはやカオスと呼べるかもしれません。

「青い狐」 2014年 展示風景

そして全てが静止しているかと思いきや、ただ1つ、おもちゃの蛇だけが、ランダムなタイミングで床を這いながら動いていました。ただし可動するのは短時間で、ともすれば気がつかずに通り過ぎてしまうほどでした。

「青い狐」 2014年 展示風景

アンロは「青い狐」において、哲学者ライプニッツの原理などを引用しつつ、宇宙の生成や人間の成長、さらに文明の段階など考察したとしています。とすれば各々の事物は時に有機的に関わり、また緩やかに接続しつつ、世界を表しているということなのかもしれません。その答えはただ動く蛇だけが知っているかのようでした。

「青い狐」の世界観と「双子」(解説より)の関係にあるとされるのが、「偉大なる疲労」でした。国立スミソニアン博物館で特別研究員として行ったアーカイブ調査によって制作された作品で、博物館も舞台に、テンポの良い音楽とテキストの交錯する全13分の映像でした。

ここでは世界の神話や宗教に伝わる起源の物語を発端に、博物館の資料の他、多様な情報が、PCのデスクトップ上で素早く展開していて、死や暴力なども扱われつつ、創造の世界を構築していました。それは学問的で合理的のように見えながら、一見相反する神秘性も持ち得ていて、実は良く解明されていない現在の世界を指し示しているかのようでした。

「青い狐」 2014年 展示風景

率直なところ自分自身、アンロの創作世界をどこまで受け止められたか全く自信がありませんが、知的でかつ思考実験とも受け止めるアプローチにて、多様な学問を横断しながら、生命や世界の理に迫るようで、壮大な天地創造の物語を目の当たりにしているかのようでした。

カミーユ・アンロ「革命家でありながら花を愛することは可能か」からJ.R.R.トールキン「指輪物語」 2012年

気がつけば会期末を迎えていました。12月15日まで開催されています。

「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」 東京オペラシティアートギャラリー

会期: 2019年10月16日(水)~12月15日(日)

休館:月曜日

*祝日の場合は翌火曜日。

時間:11:00~19:00

*金・土は20時まで開館。

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。

*同時開催中の「収蔵品展068 李禹煥 版との対話」、「project N 77 山田七菜子」の入場料を含む。

*( )内は15名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )