都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「洋画家たちの青春」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「光風会100回展記念 洋画家たちの青春ー白馬会から光風会へ」

3/21-5/6

東京ステーションギャラリーで開催中の「光風会100回展記念 洋画家たちの青春ー白馬会から光風会へ」を見て来ました。

外光表現を取り入れた黒田清輝らによって明治27年に作られた白馬会。後に一定の目的を果たしたとして解散。所属の一部の画家たちは別の活動の場を求めて新たな団体を興しました。

それが光風会です。結成されたのは明治45年。白馬会の解散した一年後のことです。結成メンバーは三宅克己や中澤弘光など。それにデザイナーの杉浦非水が加わります。全部7名です。以来、紆余曲折、時には様々に分化しながらも、現在まで活動を続けてきました。

久米桂一郎「林檎拾い」 1892(明治25)年 久米美術館

本展は光風会の100回展を記念した企画。先行した白馬会を踏まえながら、大正、昭和へと至る光風会の画家を紹介する。全67作家、作品は80点余。光風会から分かれた団体の画家も含みます。また興味深いのは、半数が画家10~30代の頃の作品であること。タイトルの「青春」の所以でもあります。

さてはじめは明治から大正期の活動。いきなりハイライトと申し上げても良いでしょう。そもそも光風会には白馬会の画家も賛助という形で出展を行っている。よって黒田清輝や藤島武二らのビックネームも登場します。

黒田、藤島ともに2点ずつ。黒田は光風会の1、5回展に出展。チラシ表紙を飾る「鉄砲百合」はどうでしょうか。石橋美術館の作品です。前景に大きく百合が咲き誇る。明るい色遣い。花はうっすらと水色を帯びています。

藤島武二「うつつ」 1913(大正2)年 東京国立近代美術館

藤島では「うつつ」が佳品です。寝起きでしょうか。女性がソファで頭に手をやりながら目を開ける。まだはっきりと覚めていないのかもしれません。また「山中湖畔の朝」は私も大好きな藤島の水辺を描いた一枚。かなり強い筆致です。手前に広がる山中湖。小舟も見える。奥に連なるのは山々。水辺の際で横方向に走る太いストロークが印象に残ります。

岡田三郎助も光風会の活動に理解を示した画家です。得意の和装の女性を描いた「縫い取り」。光風会3回展の出展作です。重厚な椅子に腰掛けながら縫い物をするモデル。ピンと張りつめた糸を引く小指。緊張感。一瞬の動きを捉えています。

中澤弘光「カフェの女」 1920(大正9)年 宮崎県立美術館

創立会員の一人、中澤弘光の「カフェの女」も美しい。白の際立つ画面。ワインボトルを開ける和装の給仕。右奥には煙を吹かす洋装の男性。鍔の広い帽子をかぶっている。和洋の混在する空間。この時代の雰囲気を感じさせます。

また同じく創立会員の跡見泰の「石川島」も目を引きます。東京の湾岸部、工業地帯を描いたものでしょうか。遠くにはクレーンのシルエットも。空は工場の煙なのか煤けてもいる。よく見ると画面の中央部がモザイク状にもなっています。点描の影響を受けたのかもしれません。

その点描を日本に導入した画家の一人でもあるのが斎藤豊作。東近美でも見る機会のある「夕映の流」が展示されています。光風会7回展の出展。横長の画面で大きくカーブする川。羊を追うのは女の姿でしょうか。しばらく眺めていると象徴派の絵画が思い浮かびました。

光風会の初期は水彩画の出品も多かったそうです。うち創立会員である三宅克己の水彩の「雨模様」が絶品です。夏の驟雨でしょうか。長閑な穀倉地帯の空には黒い雲がかかる。まだ雨は降っていないのかもしれない。親子連れなのか、おそらくは農作業をする二人の人影が家路を急いでいます。

杉浦非水「非水創作圖案集(文雅堂)」 1926(大正15)年 愛媛県美術館

唯一のデザイナーである杉浦非水は当時の三越の図案部の主任。4点の図版が展示されています。ちなみに彼は光風会展のポスターや図録の装丁も手がけていたそうです。

内田巌「イギリスの女A」 1931(昭和6)年 神奈川県立近代美術館

さて時代は進んで大正末から昭和へ。初期に見られた外光派的な明るい作品は影を潜め、重く暗い色調、フォーブに連なるような作品も目立ちます。また日中戦争突入後、戦時下の体制に入ると光風会の立ち位置も変化。元々、具象絵画が中心であったことから、戦争記録画を描くのに適していたとされ、結果的に多くの画家が大陸へと渡ることになったそうです。(但し本展にはいわゆる戦争画は展示されていません。)

ステーションギャラリーのある東京駅丸の内口。まさしくその駅舎を描いた作品がありました。櫻田精一の「東京駅」です。ブラマンクや里見勝蔵を思わせる荒々しい筆致。昭和7年です。まだ空襲を受ける前の姿。ということは復原後の今の様子とほぼ同じでもある。ずらりと駅前に並ぶ黒い車。タクシーでしょうか。駅舎のレンガ色も映えて見えます。

一番新しいのは田中一男の「きたのくに」。昭和57年、光風会68回出展の作品です。またラストの清原啓一の「内と外」も印象に残ります。モチーフは鶏。装飾的でもある。ちなみに画家は自宅に鶏を飼い、一日50羽を描くことをノルマにしたとか。最終的には2000羽を写生したのだそうです。

戦後の光風会は最近何かと話題の日展の活動とも重なります。率直なところ私は総じて明治から大正期の作品の方が好きですが、一つの団体展を取り上げて、なおかつ前後左右の活動を探る展示。なかなかの好企画だと思いました。

さて最後に光風会の展覧会の情報です。4月16日から国立新美術館で100回展が始まります。

「第100回記念 光風会展」@国立新美術館(4/16~4/29)

ステーションギャラリー内の休憩室(順路最後)には光風会展の招待券が置かれていました。そちらを持参するのも良さそうです。

なお光風会公式サイト内の「100回記念特設サイト」が思いの外によく出来ています。(杉浦非水デザインのポスターも閲覧出来ます。)鑑賞の参考にもなりそうです。

辻永「ハルピンの冬」 1917(大正6)年 石橋財団石橋美術館

5月6日までの開催です。なお東京展終了後は、名古屋の松坂屋美術館へと巡回(6/14~7/6)します。

「光風会100回展記念 洋画家たちの青春ー白馬会から光風会へ」 東京ステーションギャラリー

会期:3月21日(金)~5月6日(火)

休館:月曜日。(但し5/5を除く)

料金:一般900円、高校・大学生700円、小学・中学生400円。

*20名以上の団体は100円引。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

「光風会100回展記念 洋画家たちの青春ー白馬会から光風会へ」

3/21-5/6

東京ステーションギャラリーで開催中の「光風会100回展記念 洋画家たちの青春ー白馬会から光風会へ」を見て来ました。

外光表現を取り入れた黒田清輝らによって明治27年に作られた白馬会。後に一定の目的を果たしたとして解散。所属の一部の画家たちは別の活動の場を求めて新たな団体を興しました。

それが光風会です。結成されたのは明治45年。白馬会の解散した一年後のことです。結成メンバーは三宅克己や中澤弘光など。それにデザイナーの杉浦非水が加わります。全部7名です。以来、紆余曲折、時には様々に分化しながらも、現在まで活動を続けてきました。

久米桂一郎「林檎拾い」 1892(明治25)年 久米美術館

本展は光風会の100回展を記念した企画。先行した白馬会を踏まえながら、大正、昭和へと至る光風会の画家を紹介する。全67作家、作品は80点余。光風会から分かれた団体の画家も含みます。また興味深いのは、半数が画家10~30代の頃の作品であること。タイトルの「青春」の所以でもあります。

さてはじめは明治から大正期の活動。いきなりハイライトと申し上げても良いでしょう。そもそも光風会には白馬会の画家も賛助という形で出展を行っている。よって黒田清輝や藤島武二らのビックネームも登場します。

黒田、藤島ともに2点ずつ。黒田は光風会の1、5回展に出展。チラシ表紙を飾る「鉄砲百合」はどうでしょうか。石橋美術館の作品です。前景に大きく百合が咲き誇る。明るい色遣い。花はうっすらと水色を帯びています。

藤島武二「うつつ」 1913(大正2)年 東京国立近代美術館

藤島では「うつつ」が佳品です。寝起きでしょうか。女性がソファで頭に手をやりながら目を開ける。まだはっきりと覚めていないのかもしれません。また「山中湖畔の朝」は私も大好きな藤島の水辺を描いた一枚。かなり強い筆致です。手前に広がる山中湖。小舟も見える。奥に連なるのは山々。水辺の際で横方向に走る太いストロークが印象に残ります。

岡田三郎助も光風会の活動に理解を示した画家です。得意の和装の女性を描いた「縫い取り」。光風会3回展の出展作です。重厚な椅子に腰掛けながら縫い物をするモデル。ピンと張りつめた糸を引く小指。緊張感。一瞬の動きを捉えています。

中澤弘光「カフェの女」 1920(大正9)年 宮崎県立美術館

創立会員の一人、中澤弘光の「カフェの女」も美しい。白の際立つ画面。ワインボトルを開ける和装の給仕。右奥には煙を吹かす洋装の男性。鍔の広い帽子をかぶっている。和洋の混在する空間。この時代の雰囲気を感じさせます。

また同じく創立会員の跡見泰の「石川島」も目を引きます。東京の湾岸部、工業地帯を描いたものでしょうか。遠くにはクレーンのシルエットも。空は工場の煙なのか煤けてもいる。よく見ると画面の中央部がモザイク状にもなっています。点描の影響を受けたのかもしれません。

その点描を日本に導入した画家の一人でもあるのが斎藤豊作。東近美でも見る機会のある「夕映の流」が展示されています。光風会7回展の出展。横長の画面で大きくカーブする川。羊を追うのは女の姿でしょうか。しばらく眺めていると象徴派の絵画が思い浮かびました。

光風会の初期は水彩画の出品も多かったそうです。うち創立会員である三宅克己の水彩の「雨模様」が絶品です。夏の驟雨でしょうか。長閑な穀倉地帯の空には黒い雲がかかる。まだ雨は降っていないのかもしれない。親子連れなのか、おそらくは農作業をする二人の人影が家路を急いでいます。

杉浦非水「非水創作圖案集(文雅堂)」 1926(大正15)年 愛媛県美術館

唯一のデザイナーである杉浦非水は当時の三越の図案部の主任。4点の図版が展示されています。ちなみに彼は光風会展のポスターや図録の装丁も手がけていたそうです。

内田巌「イギリスの女A」 1931(昭和6)年 神奈川県立近代美術館

さて時代は進んで大正末から昭和へ。初期に見られた外光派的な明るい作品は影を潜め、重く暗い色調、フォーブに連なるような作品も目立ちます。また日中戦争突入後、戦時下の体制に入ると光風会の立ち位置も変化。元々、具象絵画が中心であったことから、戦争記録画を描くのに適していたとされ、結果的に多くの画家が大陸へと渡ることになったそうです。(但し本展にはいわゆる戦争画は展示されていません。)

ステーションギャラリーのある東京駅丸の内口。まさしくその駅舎を描いた作品がありました。櫻田精一の「東京駅」です。ブラマンクや里見勝蔵を思わせる荒々しい筆致。昭和7年です。まだ空襲を受ける前の姿。ということは復原後の今の様子とほぼ同じでもある。ずらりと駅前に並ぶ黒い車。タクシーでしょうか。駅舎のレンガ色も映えて見えます。

一番新しいのは田中一男の「きたのくに」。昭和57年、光風会68回出展の作品です。またラストの清原啓一の「内と外」も印象に残ります。モチーフは鶏。装飾的でもある。ちなみに画家は自宅に鶏を飼い、一日50羽を描くことをノルマにしたとか。最終的には2000羽を写生したのだそうです。

戦後の光風会は最近何かと話題の日展の活動とも重なります。率直なところ私は総じて明治から大正期の作品の方が好きですが、一つの団体展を取り上げて、なおかつ前後左右の活動を探る展示。なかなかの好企画だと思いました。

さて最後に光風会の展覧会の情報です。4月16日から国立新美術館で100回展が始まります。

「第100回記念 光風会展」@国立新美術館(4/16~4/29)

ステーションギャラリー内の休憩室(順路最後)には光風会展の招待券が置かれていました。そちらを持参するのも良さそうです。

なお光風会公式サイト内の「100回記念特設サイト」が思いの外によく出来ています。(杉浦非水デザインのポスターも閲覧出来ます。)鑑賞の参考にもなりそうです。

辻永「ハルピンの冬」 1917(大正6)年 石橋財団石橋美術館

5月6日までの開催です。なお東京展終了後は、名古屋の松坂屋美術館へと巡回(6/14~7/6)します。

「光風会100回展記念 洋画家たちの青春ー白馬会から光風会へ」 東京ステーションギャラリー

会期:3月21日(金)~5月6日(火)

休館:月曜日。(但し5/5を除く)

料金:一般900円、高校・大学生700円、小学・中学生400円。

*20名以上の団体は100円引。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

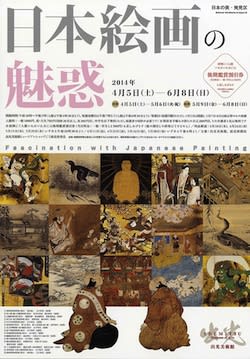

「日本絵画の魅惑」(前期展示) 出光美術館

出光美術館

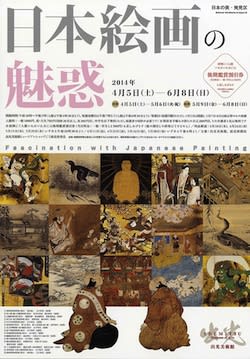

「日本の美・発見9 日本絵画の魅惑」

4/5~6/8 *前期:4/5~5/6、後期:5/9~6/8

出光美術館で開催中の「日本の美・発見9 日本絵画の魅惑」の前期展示を見て来ました。

館蔵の日本美術品をいくつかの切り口で紹介する「日本の美・発見」シリーズ。今回で9回目。タイトルにもあるようにテーマは絵画です。鎌倉期の絵巻物に始まり室町の水墨、また桃山から江戸へ。浮世絵に琳派、文人画など、全83件の作品(その他に工芸が30点強。)が展示されています。

会期は二期制です。途中一度の展示替えで、工芸品、及び一部の画帖などを除き、ほぼ全て入れ替わります。

と言うわけで早速、前期からいくつか印象に深かった作品を。まず絵巻から「橘直幹申文絵巻」です。平安期の貴族、橘直幹が人事に関して天皇に申文を送る云を題材にした作品、巻頭の橘邸付近の様子が出ていましたが、ともかく興味深いのは邸宅の前の街の光景。というのも見世棚が並び、売り子たちが商品を扱っている。並ぶのは干物にわらじなど。また何でも調理した食べ物を売ってもいるとか。弁当屋でしょうか。往時の生活の息吹も伝わってきます。

なお会場ではそれを「街角の萬屋は現代のコンビニ」と表現。今回の展示ではこうした親しみやすい「鑑賞のツボ」を記したキャプションが随所に記されています。その辺も見どころと言えそうです。

仏画は前期で3点です。うち「六道・十王図」が目を引きます。輪廻の世界の六道、そして冥界で亡者の罪を裁断する十王たち。彩色は鮮やか。迫力の地獄絵です。中でも一人の縛られた男の口からだらりと垂れて広がる赤い池。血なのかそれとも引き延ばされた舌なのか。鬼がそれを釘で打ちつけている。身の毛もよだちます。

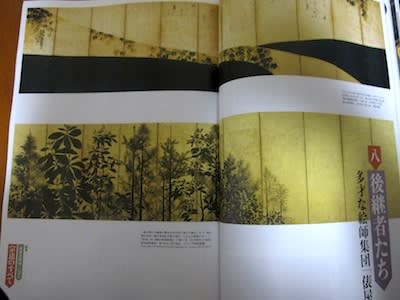

室町の水墨では能阿弥の「四季花鳥図屏風」に惹かれました。牧谿風の湿潤な大気の描写。光を包み込んだような蓮も美しい。ちなみに本作は能阿弥の本業とは無関係に描かれたもの。落款から友人の出世を祝して筆をとったことが分かっているそうです。

現存する最も古い屏風絵の一つとされる作品が出ていました。室町期の「日月四季花鳥図屏風」です。一説では明の皇帝への贈り物とも言われる作品。右隻には太陽、左隻には三日月、いずれも真鍮。さすがに剥落も目立ちますが、それでも紅葉に秋草、また春の桜の描写は美しい。屏風の縁が精巧な螺鈿で装飾されていました。ここも見逃せません。

江戸初期、まだ開発期の江戸市中を描いたのが「江戸名所図屏風」です。右は寛永寺から日本橋、左は江戸城天守から芝浦を経て江戸湾への光景。そして何と言っても注目したいのは江戸の人々の生き生きとした姿です。

例えば日本橋の賑わい。京橋から銀座をへて新橋へと至る往来も多くの人で溢れている。銀座には建築中の建物も見えます。また堀には小舟が行き来して、資材なり人なりを運んでいる。町の人々の生活への細かな視線。対して江戸城天守はとても小さく描かれています。まるで置物の如く存在感がありません。

浮世絵は師宣に懐月堂安度、それに春章や歌麿などが10点ほど出ていました。うち師宣の「遊里風俗図」が味わい深い。浮世絵の祖とも称される師宣。本作でたくさん描かれる男女の姿。それが後の浮世絵の人物表現の原型ともなった。そうしたことも言われています。

文人画では渡辺華山の「猫図」が圧倒的です。一匹の猫が屈みながらバッタを伺う。それだけの描写にも関わらず、どこか殺気とも呼べる緊張感が漂っている。眼光は鋭い。次の瞬間にはバッタへ飛びかかろうとするのか。また輪郭線を用いずに色の滲みだけで表した描写自体も素晴らしいと言えるもの。思わず栖鳳の班描を思い出しました。

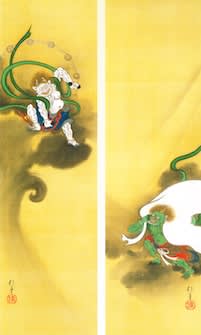

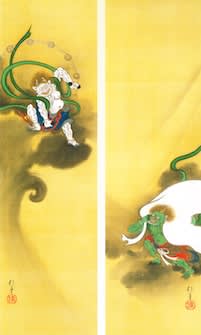

酒井抱一「風神雷神図屏風」江戸時代 出光美術館 *前期展示

琳派は前後期で4点。前期はうち2点、伝宗達の「月に秋草図屏風」と抱一の「風神雷神図屏風」です。まずは伝宗達作、金色の光に包まれた草花。薄は角度をかえて見ることで浮かんでくる。そしてお馴染みの風神雷神です。率直なところ、見比べて優劣云々という作品ではないと思いますが、ともかくはこの春、琳派の4点が都内に出揃う機会でもある。(参考リンク:春の琳派関連展示情報 2014年)抱一の飄々たる風神雷神様。また改めて見入りました。

等伯の「松に鴉・柳に白鷺図屏風」、久々に対面したような気がします。何年か前に等伯の真作として確認された本作、ともかく広がる空間。墨線が驚くほどにまで表情豊かです。掠れに滲みを駆使している。ところで本作は等伯没後、雪舟作と偽の落款を入れられてしまったとか。その辺の経緯についての解説も充実していました。

よく使われる言葉ではありますが、これぞ「名品展」と呼んで良いのではないでしょうか。堪能出来ました。

改めて前後期の会期についての情報です。はじめにも触れたように工芸を除いてはほぼ全点の入れ替えです。二つに一つの展覧会と言って差し支えありません。

「日本絵画の魅惑」出品リスト(PDF)

前期:4月5日(土)~5月6日(火・休)

後期:5月9日(金)~6月8日(日)

なお今回は展示替えに際して嬉しい割引サービスも。前期中に入場すると、受付で「後期鑑賞割引券」をいただけます。この割引券を提示すると後期の観覧料金は一般・学生ともに500円になります。ようは前期に行けば後期は半額です。お得です。

また出光美術館が美術館割引券アプリ「ミューぽん」に初めて登場。アプリを提示すると200円引きになります。

「日本美術史/山下裕二(監修)/美術出版社」

「日本美術史/山下裕二(監修)/美術出版社」

もちろん後期も追いかけます。前期展示は5月6日まで開催されています。(展覧会は6月8日まで開催。)

「日本の美・発見9 日本絵画の魅惑」 出光美術館

会期:4月5日(土)~6月8日(日)

*前期:4月5日(土)~5月6日(火・休)、後期:5月9日(金)~6月8日(日)

休館:月曜日。但し5/5は開館。5/7、8は展示替えのため休館。

時間:10:00~17:00 毎週金曜日は19時まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

*前期を観覧すると「後期鑑賞割引券」により後期半額。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

「日本の美・発見9 日本絵画の魅惑」

4/5~6/8 *前期:4/5~5/6、後期:5/9~6/8

出光美術館で開催中の「日本の美・発見9 日本絵画の魅惑」の前期展示を見て来ました。

館蔵の日本美術品をいくつかの切り口で紹介する「日本の美・発見」シリーズ。今回で9回目。タイトルにもあるようにテーマは絵画です。鎌倉期の絵巻物に始まり室町の水墨、また桃山から江戸へ。浮世絵に琳派、文人画など、全83件の作品(その他に工芸が30点強。)が展示されています。

会期は二期制です。途中一度の展示替えで、工芸品、及び一部の画帖などを除き、ほぼ全て入れ替わります。

と言うわけで早速、前期からいくつか印象に深かった作品を。まず絵巻から「橘直幹申文絵巻」です。平安期の貴族、橘直幹が人事に関して天皇に申文を送る云を題材にした作品、巻頭の橘邸付近の様子が出ていましたが、ともかく興味深いのは邸宅の前の街の光景。というのも見世棚が並び、売り子たちが商品を扱っている。並ぶのは干物にわらじなど。また何でも調理した食べ物を売ってもいるとか。弁当屋でしょうか。往時の生活の息吹も伝わってきます。

なお会場ではそれを「街角の萬屋は現代のコンビニ」と表現。今回の展示ではこうした親しみやすい「鑑賞のツボ」を記したキャプションが随所に記されています。その辺も見どころと言えそうです。

仏画は前期で3点です。うち「六道・十王図」が目を引きます。輪廻の世界の六道、そして冥界で亡者の罪を裁断する十王たち。彩色は鮮やか。迫力の地獄絵です。中でも一人の縛られた男の口からだらりと垂れて広がる赤い池。血なのかそれとも引き延ばされた舌なのか。鬼がそれを釘で打ちつけている。身の毛もよだちます。

室町の水墨では能阿弥の「四季花鳥図屏風」に惹かれました。牧谿風の湿潤な大気の描写。光を包み込んだような蓮も美しい。ちなみに本作は能阿弥の本業とは無関係に描かれたもの。落款から友人の出世を祝して筆をとったことが分かっているそうです。

現存する最も古い屏風絵の一つとされる作品が出ていました。室町期の「日月四季花鳥図屏風」です。一説では明の皇帝への贈り物とも言われる作品。右隻には太陽、左隻には三日月、いずれも真鍮。さすがに剥落も目立ちますが、それでも紅葉に秋草、また春の桜の描写は美しい。屏風の縁が精巧な螺鈿で装飾されていました。ここも見逃せません。

江戸初期、まだ開発期の江戸市中を描いたのが「江戸名所図屏風」です。右は寛永寺から日本橋、左は江戸城天守から芝浦を経て江戸湾への光景。そして何と言っても注目したいのは江戸の人々の生き生きとした姿です。

例えば日本橋の賑わい。京橋から銀座をへて新橋へと至る往来も多くの人で溢れている。銀座には建築中の建物も見えます。また堀には小舟が行き来して、資材なり人なりを運んでいる。町の人々の生活への細かな視線。対して江戸城天守はとても小さく描かれています。まるで置物の如く存在感がありません。

浮世絵は師宣に懐月堂安度、それに春章や歌麿などが10点ほど出ていました。うち師宣の「遊里風俗図」が味わい深い。浮世絵の祖とも称される師宣。本作でたくさん描かれる男女の姿。それが後の浮世絵の人物表現の原型ともなった。そうしたことも言われています。

文人画では渡辺華山の「猫図」が圧倒的です。一匹の猫が屈みながらバッタを伺う。それだけの描写にも関わらず、どこか殺気とも呼べる緊張感が漂っている。眼光は鋭い。次の瞬間にはバッタへ飛びかかろうとするのか。また輪郭線を用いずに色の滲みだけで表した描写自体も素晴らしいと言えるもの。思わず栖鳳の班描を思い出しました。

酒井抱一「風神雷神図屏風」江戸時代 出光美術館 *前期展示

琳派は前後期で4点。前期はうち2点、伝宗達の「月に秋草図屏風」と抱一の「風神雷神図屏風」です。まずは伝宗達作、金色の光に包まれた草花。薄は角度をかえて見ることで浮かんでくる。そしてお馴染みの風神雷神です。率直なところ、見比べて優劣云々という作品ではないと思いますが、ともかくはこの春、琳派の4点が都内に出揃う機会でもある。(参考リンク:春の琳派関連展示情報 2014年)抱一の飄々たる風神雷神様。また改めて見入りました。

等伯の「松に鴉・柳に白鷺図屏風」、久々に対面したような気がします。何年か前に等伯の真作として確認された本作、ともかく広がる空間。墨線が驚くほどにまで表情豊かです。掠れに滲みを駆使している。ところで本作は等伯没後、雪舟作と偽の落款を入れられてしまったとか。その辺の経緯についての解説も充実していました。

よく使われる言葉ではありますが、これぞ「名品展」と呼んで良いのではないでしょうか。堪能出来ました。

改めて前後期の会期についての情報です。はじめにも触れたように工芸を除いてはほぼ全点の入れ替えです。二つに一つの展覧会と言って差し支えありません。

「日本絵画の魅惑」出品リスト(PDF)

前期:4月5日(土)~5月6日(火・休)

後期:5月9日(金)~6月8日(日)

なお今回は展示替えに際して嬉しい割引サービスも。前期中に入場すると、受付で「後期鑑賞割引券」をいただけます。この割引券を提示すると後期の観覧料金は一般・学生ともに500円になります。ようは前期に行けば後期は半額です。お得です。

また出光美術館が美術館割引券アプリ「ミューぽん」に初めて登場。アプリを提示すると200円引きになります。

「日本美術史/山下裕二(監修)/美術出版社」

「日本美術史/山下裕二(監修)/美術出版社」もちろん後期も追いかけます。前期展示は5月6日まで開催されています。(展覧会は6月8日まで開催。)

「日本の美・発見9 日本絵画の魅惑」 出光美術館

会期:4月5日(土)~6月8日(日)

*前期:4月5日(土)~5月6日(火・休)、後期:5月9日(金)~6月8日(日)

休館:月曜日。但し5/5は開館。5/7、8は展示替えのため休館。

時間:10:00~17:00 毎週金曜日は19時まで開館。入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

*前期を観覧すると「後期鑑賞割引券」により後期半額。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「のぞいてびっくり江戸絵画」 サントリー美術館

サントリー美術館

「のぞいてびっくり江戸絵画 科学の眼、視覚のふしぎ」

3/29-5/11

サントリー美術館で開催中の「のぞいてびっくり江戸絵画 科学の眼、視覚のふしぎ」を見て来ました。

江戸時代後期、蘭学とともに日本へやって来た顕微鏡や望遠鏡。それは日本人の視ることに対する認識を一変させた。「浮絵」に「眼鏡絵」。絵画においてもまた変革をもたらしました。

歌川広重「名所江戸百景 する賀てふ」 安政3(1856)年 個人蔵

テーマは江戸後期の「視覚文化」です。出品は全160点弱。錦絵、銅版画、絹本、墨画、さらには当時使われた望遠鏡などの装置も登場。江戸の人々がどのように新たな視覚を得ていったのか。それを様々な角度から紹介していました。

さてはじめは遠近法です。西洋の透視図法を用いた「浮絵」の存在。興味深いのは秋田藩士、小野田直武によって始められた「秋田蘭画」と呼ばれる一連の作品です。

小田野直武「不忍池図」(重要文化財) 1770年代 秋田県立近代美術館

中でも「不忍池図」。言うまでもなく上野の不忍池を描いたものですが、ともかく際立つのは前景の鉢植え。白にうっすら紅色を帯びた芍薬。それが背景の池のうっすらとした色味とは異なり、強い色彩で表されている。また驚くのが蕾みです。隣のキャプションを読むまで私も気がつきませんでしたが、目を凝らすと一つの黒い粒、ようは蟻が描かれていることが分かります。何とも心憎い表現です。

司馬江漢の「鵞鳥図」はどうでしょうか。岩場を前につがいの鵞鳥。何やら黄昏れているかの如く人間味を帯びている。洋風表現ということなのでしょうか。いわゆる江戸の花鳥画とは異なっいます。

また亜欧堂田善の「江戸城辺風景図」です。江戸城の堀の傍、その並木道を俯瞰するかのように描いていますが、手前の二人の男の背中姿が何とも印象的。素朴でもある。不思議とルソーの絵画を思い出しました。

円山応挙「反射式 眼鏡絵 三十三間堂図」 18世紀 歸空庵コレクション

さて今度は「眼鏡絵」です。遠近法を強調する透視図法。会場では絵を実際に見る際に用いた覗き眼鏡もあわせて展示しています。例えばイギリス製の「反射式覗き眼鏡」の先には伝応挙の「三十三間堂」がある。作品は眼鏡を通すために左右反転です。確かに覗いてみると堂の奥行きがさらに延びて見えます。

またここで面白いのが「浅草風俗図屏風」です。六曲一双の大画面、隅田川に両国橋。浅草界隈の賑わいを記していますが、画面下方、右から三枚目に注目です。何やら箱を覗き込む人たちが描かれている。これがまさしく覗き眼鏡そのもの。よってここから既に18世紀の前半には覗き眼鏡の興行があったことが分かるのです。

オランダにイギリス。当時の望遠鏡も数点出ています。中には和製で漆塗りのものも。これがまた渋い。そして絵画中においても望遠鏡の描かれた作品がある。一例が「長崎蘭館響宴図」です。長崎の出島にあったオランダ商館での食事の様子。海に面した欄干には望遠鏡が突き出ています。何故ならオランダ人は出島から出ることは許されません。だからこそこうして望遠鏡で人々の様子なりを見ていたのだそうです。

長くなってきました。少し先を急ぎます。遠くを望む望遠鏡に対して、近いものを拡大して見るのは顕微鏡。同じく18世紀に日本へやって来てきました。

目を引くのは山田訥斎の「蚤図」です。大きな軸画に巨大な蚤が一匹。本物の何倍でしょうか。墨で颯爽と描き上げた一枚。おそらくは席画。顕微鏡を見た時の驚きをそのまま絵に表したと考えられているそうです。

坂本浩然「本草写生帖」 天保4(1833)年 西尾市岩瀬文庫

ラスト博物図譜から光の陰影への展開。歪んだ絵を円筒状の鏡に投影して見やる「鞘絵」なども。なかなか盛りだくさんです。

歌川国芳「三ツの猿夜の賑ひ」嘉永年間(1848~54年) 名古屋市博物館

ありそうでなかった「視覚」に焦点を当てた江戸絵画展。当時の人々の反応はどうだったのか。おそらくは今の我々が考える以上に新奇な眼で見ていたに違いありません。

会期中、作品が入れ替わります。(出品リスト)

前期:3月29日~4月21日

後期:4月23日~5月11日

体験型の展示もありました。それが立版古に七面鏡。ちなみに立版古とは錦絵を切り取り、立体的に組み合わせたもの。さながら飛び出す絵本と言えるのでしょうか。また七面鏡とは姿を大きくしたり小さくして見せる鏡のことです。ちなみに当時は自分を美しく写す「おらんだの洗かがみ」というものもあったとか。どのような鏡だったのでしょうか。いずれにせよ「見せ物興行の視覚的な遊び心」とは同館学芸員の池田氏の言葉。(図録より)ここはその気になって覗き込んでは楽しみました。

「鏡中絵(さや絵) 桜寧斎画集のうち 桜寧斎」 寛延年間(1748~51年) 名古屋テレビ放送

図録の巻頭に江戸文化研究でお馴染みの田中優子氏の論文が載っていました。氏は本展の企画協力者でもあります。

「江戸の想像力ー18世紀のメディアと表徴/田中優子/ちくま学芸文庫」

「江戸の想像力ー18世紀のメディアと表徴/田中優子/ちくま学芸文庫」

4/19の六本木アートナイト時は深夜24時まで開館。またその日は一律500円で入場出来るそうです。

5月11日まで開催されています。

「のぞいてびっくり江戸絵画 科学の眼、視覚のふしぎ」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:3月29日(土)~5月11日(日)

休館:火曜日。但し4/29(火・祝)、5/6(火・休)は開館。

時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

*4/28(月)、5/4(日)、5/5(月・祝)は20時まで開館

*4/19(土)は「六本木アートナイト」のため24時まで開館

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*4/19(土)は「六本木アートナイト割引」のため一般および大学・高校生は一律500円。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「のぞいてびっくり江戸絵画 科学の眼、視覚のふしぎ」

3/29-5/11

サントリー美術館で開催中の「のぞいてびっくり江戸絵画 科学の眼、視覚のふしぎ」を見て来ました。

江戸時代後期、蘭学とともに日本へやって来た顕微鏡や望遠鏡。それは日本人の視ることに対する認識を一変させた。「浮絵」に「眼鏡絵」。絵画においてもまた変革をもたらしました。

歌川広重「名所江戸百景 する賀てふ」 安政3(1856)年 個人蔵

テーマは江戸後期の「視覚文化」です。出品は全160点弱。錦絵、銅版画、絹本、墨画、さらには当時使われた望遠鏡などの装置も登場。江戸の人々がどのように新たな視覚を得ていったのか。それを様々な角度から紹介していました。

さてはじめは遠近法です。西洋の透視図法を用いた「浮絵」の存在。興味深いのは秋田藩士、小野田直武によって始められた「秋田蘭画」と呼ばれる一連の作品です。

小田野直武「不忍池図」(重要文化財) 1770年代 秋田県立近代美術館

中でも「不忍池図」。言うまでもなく上野の不忍池を描いたものですが、ともかく際立つのは前景の鉢植え。白にうっすら紅色を帯びた芍薬。それが背景の池のうっすらとした色味とは異なり、強い色彩で表されている。また驚くのが蕾みです。隣のキャプションを読むまで私も気がつきませんでしたが、目を凝らすと一つの黒い粒、ようは蟻が描かれていることが分かります。何とも心憎い表現です。

司馬江漢の「鵞鳥図」はどうでしょうか。岩場を前につがいの鵞鳥。何やら黄昏れているかの如く人間味を帯びている。洋風表現ということなのでしょうか。いわゆる江戸の花鳥画とは異なっいます。

また亜欧堂田善の「江戸城辺風景図」です。江戸城の堀の傍、その並木道を俯瞰するかのように描いていますが、手前の二人の男の背中姿が何とも印象的。素朴でもある。不思議とルソーの絵画を思い出しました。

円山応挙「反射式 眼鏡絵 三十三間堂図」 18世紀 歸空庵コレクション

さて今度は「眼鏡絵」です。遠近法を強調する透視図法。会場では絵を実際に見る際に用いた覗き眼鏡もあわせて展示しています。例えばイギリス製の「反射式覗き眼鏡」の先には伝応挙の「三十三間堂」がある。作品は眼鏡を通すために左右反転です。確かに覗いてみると堂の奥行きがさらに延びて見えます。

またここで面白いのが「浅草風俗図屏風」です。六曲一双の大画面、隅田川に両国橋。浅草界隈の賑わいを記していますが、画面下方、右から三枚目に注目です。何やら箱を覗き込む人たちが描かれている。これがまさしく覗き眼鏡そのもの。よってここから既に18世紀の前半には覗き眼鏡の興行があったことが分かるのです。

オランダにイギリス。当時の望遠鏡も数点出ています。中には和製で漆塗りのものも。これがまた渋い。そして絵画中においても望遠鏡の描かれた作品がある。一例が「長崎蘭館響宴図」です。長崎の出島にあったオランダ商館での食事の様子。海に面した欄干には望遠鏡が突き出ています。何故ならオランダ人は出島から出ることは許されません。だからこそこうして望遠鏡で人々の様子なりを見ていたのだそうです。

長くなってきました。少し先を急ぎます。遠くを望む望遠鏡に対して、近いものを拡大して見るのは顕微鏡。同じく18世紀に日本へやって来てきました。

目を引くのは山田訥斎の「蚤図」です。大きな軸画に巨大な蚤が一匹。本物の何倍でしょうか。墨で颯爽と描き上げた一枚。おそらくは席画。顕微鏡を見た時の驚きをそのまま絵に表したと考えられているそうです。

坂本浩然「本草写生帖」 天保4(1833)年 西尾市岩瀬文庫

ラスト博物図譜から光の陰影への展開。歪んだ絵を円筒状の鏡に投影して見やる「鞘絵」なども。なかなか盛りだくさんです。

歌川国芳「三ツの猿夜の賑ひ」嘉永年間(1848~54年) 名古屋市博物館

ありそうでなかった「視覚」に焦点を当てた江戸絵画展。当時の人々の反応はどうだったのか。おそらくは今の我々が考える以上に新奇な眼で見ていたに違いありません。

会期中、作品が入れ替わります。(出品リスト)

前期:3月29日~4月21日

後期:4月23日~5月11日

体験型の展示もありました。それが立版古に七面鏡。ちなみに立版古とは錦絵を切り取り、立体的に組み合わせたもの。さながら飛び出す絵本と言えるのでしょうか。また七面鏡とは姿を大きくしたり小さくして見せる鏡のことです。ちなみに当時は自分を美しく写す「おらんだの洗かがみ」というものもあったとか。どのような鏡だったのでしょうか。いずれにせよ「見せ物興行の視覚的な遊び心」とは同館学芸員の池田氏の言葉。(図録より)ここはその気になって覗き込んでは楽しみました。

「鏡中絵(さや絵) 桜寧斎画集のうち 桜寧斎」 寛延年間(1748~51年) 名古屋テレビ放送

図録の巻頭に江戸文化研究でお馴染みの田中優子氏の論文が載っていました。氏は本展の企画協力者でもあります。

「江戸の想像力ー18世紀のメディアと表徴/田中優子/ちくま学芸文庫」

「江戸の想像力ー18世紀のメディアと表徴/田中優子/ちくま学芸文庫」4/19の六本木アートナイト時は深夜24時まで開館。またその日は一律500円で入場出来るそうです。

5月11日まで開催されています。

「のぞいてびっくり江戸絵画 科学の眼、視覚のふしぎ」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:3月29日(土)~5月11日(日)

休館:火曜日。但し4/29(火・祝)、5/6(火・休)は開館。

時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

*4/28(月)、5/4(日)、5/5(月・祝)は20時まで開館

*4/19(土)は「六本木アートナイト」のため24時まで開館

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*4/19(土)は「六本木アートナイト割引」のため一般および大学・高校生は一律500円。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

春の琳派関連展示情報 2014年

先日、ブログでご紹介した芸術新潮の「宗達のすべて」にも記載がありましたが、この春は宗達・光琳・抱一の「風神雷神図屏風」など、琳派関連の作品が都内でいくつも公開されます。

「宗達のすべて」 芸術新潮 2014年4月号(はろるど)

主な展示情報をまとめてみました。

[風神雷神図屏風]

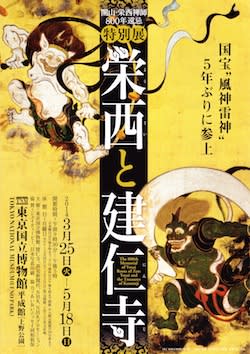

俵屋宗達:「栄西と建仁寺」@東京国立博物館・平成館 3/25~5/18

尾形光琳:「日本美術の流れ」@東京国立博物館・総合文化(常設)展 4/8~5/18

酒井抱一:「日本絵画の魅惑」@出光美術館 4/5~5/6

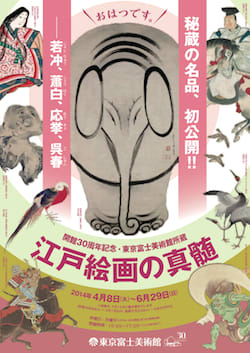

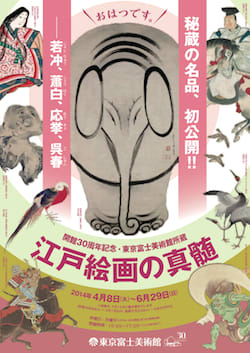

鈴木其一:「江戸絵画の真髄」@東京富士美術館 4/8~6/29

東博の特別展+総合文化展で宗達、光琳作、また出光での抱一作の屏風絵に加え、東京富士では其一作の襖絵の「風神雷神図屏風」も公開されます。ちなみにこちらは全期間の展示だそうです。つまり会期の重なる4/8~5/6の間は、上野、日比谷、八王子を回ることで4作全てを観覧することが出来ます。

「江戸絵画の真髄」@東京富士美術館 4/8~6/29

なお東京富士の「日本絵画の真髄」、チラシの図版に伝宗達の「松桜図屏風」や其一の「萩月図襖」などが掲載されています。リストが出ていないので何とも言えませんが、琳派ファンとしても注目の展覧会になるかもしれません。

[燕子花図屏風]

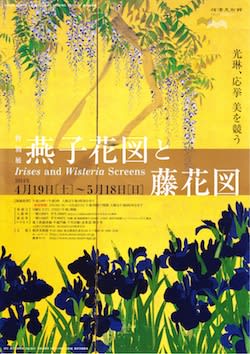

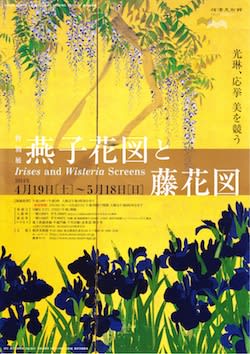

尾形光琳:「燕子花図と藤花図」@根津美術館 4/19~5/18

恒例の燕子花の季節がやって来ました。根津美術館の「燕子花図と藤花図」において、光琳の名作、「燕子花図屏風」が展示されます。また本展では他に伊年印の「四季草花図屏風」なども出品されます。

[月に秋草図屏風]

伝俵屋宗達:「日本絵画の魅惑」@出光美術館 4/5~5/6

[八ツ橋図屏風]

酒井抱一:「日本絵画の魅惑」@出光美術館 5/9~6/8

ともに出光美術館の「日本絵画の誘惑」での展示です。抱一の「風神雷神屏風」の出る前期には伝宗達の「月に秋草図屏風」が、展示替え後の後期には抱一の「八ツ橋図屏風」が出品されます。また後期はちょうど根津の「燕子花」展と重なる期間でもあります。根津、出光で燕子花、八ツ橋をあわせて楽しむのも良いかもしれません。

[草花図屏風、神功皇后・武内宿禰図、毘沙門天像、老松双鶴図、琵琶湖風景図]

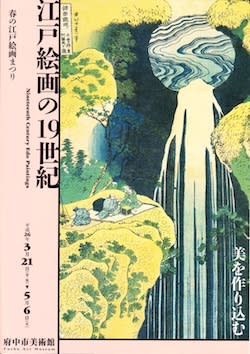

鈴木其一:「江戸絵画の19世紀」@府中市美術館 3/21~5/6(前期:3/21~4/13、後期:4/15~5/6)

現在、府中市美術館で開催中の「江戸絵画の19世紀」です。其一作が計5点ほど展示されています。なお会期中展示替えがあり、全期間に出ているのは「毘沙門天像」のみです。(他4点前後期で2点ずつ展示)。またあわせて其一の長男の守一の「秋草図」も前期で展示中です。

この他、千葉市美術館でもう間もなくはじまる「光琳を慕う 中村芳中」においても、琳派関連の作品が多数出ることが予想されます。

「光琳を慕う 中村芳中」@千葉市美術館(4/18~5/11)

会期中には大規模な展示替えも行われます。(出品リストがまだ公開されていません。)もちろん追いかけるつもりです。

最後に少し先ですが、琳派展の情報です。来年1月に畠山記念館で「THE 琳派」展が開催されます。

「開館50周年記念 THE 琳派ー極めつきの畠山コレクション」@畠山記念館 2015/1/17~3/15

定評のある畠山の琳派コレクションです。2007年には同じく琳派展を開催。また2011年には抱一展もありました。

「風神雷神図」 酒井抱一

光悦の赤楽や乾山の名品の他、久々に抱一の「十二ヶ月花鳥図」の畠山本なども公開されるのでしょうか。そういえば同記念館には抱一の軸画の「風神雷神図」もありました。まずは期待したいです。

展示情報の詳細については各美術館のWEBサイトをご参照下さい。(また他にも琳派関連の展示の情報があれば、コメントに寄せていただけると嬉しいです。)

「宗達のすべて」 芸術新潮 2014年4月号(はろるど)

主な展示情報をまとめてみました。

[風神雷神図屏風]

俵屋宗達:「栄西と建仁寺」@東京国立博物館・平成館 3/25~5/18

尾形光琳:「日本美術の流れ」@東京国立博物館・総合文化(常設)展 4/8~5/18

酒井抱一:「日本絵画の魅惑」@出光美術館 4/5~5/6

鈴木其一:「江戸絵画の真髄」@東京富士美術館 4/8~6/29

東博の特別展+総合文化展で宗達、光琳作、また出光での抱一作の屏風絵に加え、東京富士では其一作の襖絵の「風神雷神図屏風」も公開されます。ちなみにこちらは全期間の展示だそうです。つまり会期の重なる4/8~5/6の間は、上野、日比谷、八王子を回ることで4作全てを観覧することが出来ます。

「江戸絵画の真髄」@東京富士美術館 4/8~6/29

なお東京富士の「日本絵画の真髄」、チラシの図版に伝宗達の「松桜図屏風」や其一の「萩月図襖」などが掲載されています。リストが出ていないので何とも言えませんが、琳派ファンとしても注目の展覧会になるかもしれません。

[燕子花図屏風]

尾形光琳:「燕子花図と藤花図」@根津美術館 4/19~5/18

恒例の燕子花の季節がやって来ました。根津美術館の「燕子花図と藤花図」において、光琳の名作、「燕子花図屏風」が展示されます。また本展では他に伊年印の「四季草花図屏風」なども出品されます。

[月に秋草図屏風]

伝俵屋宗達:「日本絵画の魅惑」@出光美術館 4/5~5/6

[八ツ橋図屏風]

酒井抱一:「日本絵画の魅惑」@出光美術館 5/9~6/8

ともに出光美術館の「日本絵画の誘惑」での展示です。抱一の「風神雷神屏風」の出る前期には伝宗達の「月に秋草図屏風」が、展示替え後の後期には抱一の「八ツ橋図屏風」が出品されます。また後期はちょうど根津の「燕子花」展と重なる期間でもあります。根津、出光で燕子花、八ツ橋をあわせて楽しむのも良いかもしれません。

[草花図屏風、神功皇后・武内宿禰図、毘沙門天像、老松双鶴図、琵琶湖風景図]

鈴木其一:「江戸絵画の19世紀」@府中市美術館 3/21~5/6(前期:3/21~4/13、後期:4/15~5/6)

現在、府中市美術館で開催中の「江戸絵画の19世紀」です。其一作が計5点ほど展示されています。なお会期中展示替えがあり、全期間に出ているのは「毘沙門天像」のみです。(他4点前後期で2点ずつ展示)。またあわせて其一の長男の守一の「秋草図」も前期で展示中です。

この他、千葉市美術館でもう間もなくはじまる「光琳を慕う 中村芳中」においても、琳派関連の作品が多数出ることが予想されます。

「光琳を慕う 中村芳中」@千葉市美術館(4/18~5/11)

会期中には大規模な展示替えも行われます。(出品リストがまだ公開されていません。)もちろん追いかけるつもりです。

最後に少し先ですが、琳派展の情報です。来年1月に畠山記念館で「THE 琳派」展が開催されます。

「開館50周年記念 THE 琳派ー極めつきの畠山コレクション」@畠山記念館 2015/1/17~3/15

定評のある畠山の琳派コレクションです。2007年には同じく琳派展を開催。また2011年には抱一展もありました。

「風神雷神図」 酒井抱一

光悦の赤楽や乾山の名品の他、久々に抱一の「十二ヶ月花鳥図」の畠山本なども公開されるのでしょうか。そういえば同記念館には抱一の軸画の「風神雷神図」もありました。まずは期待したいです。

展示情報の詳細については各美術館のWEBサイトをご参照下さい。(また他にも琳派関連の展示の情報があれば、コメントに寄せていただけると嬉しいです。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「市川裕司展ー世界樹」 スパイラルガーデン

スパイラルガーデン

「五島記念文化賞 美術新人賞研修帰国記念 市川裕司展ー世界樹」

3/29-4/6

スパイラルガーデンで開催中の「市川裕司展ー世界樹」を見て来ました。

平成24年度に五島記念文化賞美術新人賞を受賞し、その後一年間ドイツへ渡った作家、市川裕司。その成果発表の展覧会ということでしょうか。表参道のスパイラルで個展を行っています。

さてスパイラル、エントランスからカフェを抜けてガーデンへと至る景色。既に馴染みのある方も多いかもしれませんが、今回ほどまたそれが変化して見えたこともなかったかもしれません。

と言うのも吹き抜けのガーデンに吊るされるのはまるで巨大な壁画。本展出品の「世界樹」です。ともかく目立つ。高さは何メートルあるのでしょうか。横もスペースのほぼ全面を覆っている。黒光りするシルエット。走る稲妻のような白い線が走っている。そしてぽつぽつ浮かぶのは丸い明かり。遠目から見ても映えます。ともかくは近寄ってみました。

するとスリット状の切り込みが見えます。短冊状の支持体が集まって出来ているとしても良いかもしれません。素材は半透明、ポリカーボネートです。厚みはさほどありません。軽やかでもある。空調の風を受けて仄かに揺らいでもいます。光煌めくイメージ。表面には無数の金属箔が貼られている。キラキラとした光の感触はこの箔の所以です。はじめは「黒」が強く見えたからか、どこか銀河、また夜空に浮かぶ星々を連想しました。

しかしながらここでタイトルの「世界樹」です。ようやく気がつきました。さも星のような丸みはリンゴであった。何でも西欧の象徴的な知恵の実でもあるリンゴを表していたのだそうです。

なおこの箔は日本画の素材を「再解釈」(チラシより)したものでもあるとか。作家の専門は確か日本画です。一昨年、市川の作品を初めて見た旧田中家住宅(川口市)での「ガロン第二回展」でも、やはり日本画の素材を取り入れたインスタレーションを展開していました。

「ガロン第二回展 日本背景」 旧田中家住宅(はろるど)

なお今回もガロンに出ていた「円環」が展示されています。さらにスケールの増した「世界樹」。たくさんの実をつけた大きな知恵の樹。しかし原罪からすれば触れてはならぬものなのか。その輝き故の危うい気配。とは言えスパイラルの空間には見事にハマっています。ちなみにスリット状の支持体はドイツでよく用いられるブラインドをヒントにもしているのだそうです。

なお作家の市川は、銀座のコバヤシ画廊でも同タイトルの展示を開催しています。

「市川裕司展ー世界樹」@コバヤシ画廊 3/24~4/5

会期は5日の土曜までです。お時間のある方は表参道から銀座へとハシゴしても良いのではないでしょうか。(私も最終日に駆け込めればと思っています。)

スパイラルガーデンでの「世界樹」展は4月6日まで開催されています。

「五島記念文化賞 美術新人賞研修帰国記念 市川裕司展ー世界樹」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:3月29日(土)~4月6日(日)

休館:無休

時間:11:00~20:00

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口前。

「五島記念文化賞 美術新人賞研修帰国記念 市川裕司展ー世界樹」

3/29-4/6

スパイラルガーデンで開催中の「市川裕司展ー世界樹」を見て来ました。

平成24年度に五島記念文化賞美術新人賞を受賞し、その後一年間ドイツへ渡った作家、市川裕司。その成果発表の展覧会ということでしょうか。表参道のスパイラルで個展を行っています。

さてスパイラル、エントランスからカフェを抜けてガーデンへと至る景色。既に馴染みのある方も多いかもしれませんが、今回ほどまたそれが変化して見えたこともなかったかもしれません。

と言うのも吹き抜けのガーデンに吊るされるのはまるで巨大な壁画。本展出品の「世界樹」です。ともかく目立つ。高さは何メートルあるのでしょうか。横もスペースのほぼ全面を覆っている。黒光りするシルエット。走る稲妻のような白い線が走っている。そしてぽつぽつ浮かぶのは丸い明かり。遠目から見ても映えます。ともかくは近寄ってみました。

するとスリット状の切り込みが見えます。短冊状の支持体が集まって出来ているとしても良いかもしれません。素材は半透明、ポリカーボネートです。厚みはさほどありません。軽やかでもある。空調の風を受けて仄かに揺らいでもいます。光煌めくイメージ。表面には無数の金属箔が貼られている。キラキラとした光の感触はこの箔の所以です。はじめは「黒」が強く見えたからか、どこか銀河、また夜空に浮かぶ星々を連想しました。

しかしながらここでタイトルの「世界樹」です。ようやく気がつきました。さも星のような丸みはリンゴであった。何でも西欧の象徴的な知恵の実でもあるリンゴを表していたのだそうです。

なおこの箔は日本画の素材を「再解釈」(チラシより)したものでもあるとか。作家の専門は確か日本画です。一昨年、市川の作品を初めて見た旧田中家住宅(川口市)での「ガロン第二回展」でも、やはり日本画の素材を取り入れたインスタレーションを展開していました。

「ガロン第二回展 日本背景」 旧田中家住宅(はろるど)

なお今回もガロンに出ていた「円環」が展示されています。さらにスケールの増した「世界樹」。たくさんの実をつけた大きな知恵の樹。しかし原罪からすれば触れてはならぬものなのか。その輝き故の危うい気配。とは言えスパイラルの空間には見事にハマっています。ちなみにスリット状の支持体はドイツでよく用いられるブラインドをヒントにもしているのだそうです。

なお作家の市川は、銀座のコバヤシ画廊でも同タイトルの展示を開催しています。

「市川裕司展ー世界樹」@コバヤシ画廊 3/24~4/5

会期は5日の土曜までです。お時間のある方は表参道から銀座へとハシゴしても良いのではないでしょうか。(私も最終日に駆け込めればと思っています。)

スパイラルガーデンでの「世界樹」展は4月6日まで開催されています。

「五島記念文化賞 美術新人賞研修帰国記念 市川裕司展ー世界樹」 スパイラルガーデン(@SPIRAL_jp)

会期:3月29日(土)~4月6日(日)

休館:無休

時間:11:00~20:00

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口前。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「宗達のすべて」 芸術新潮 2014年4月号

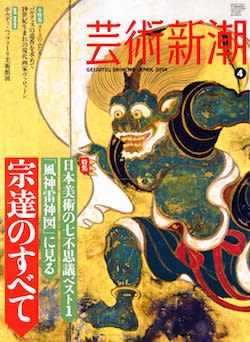

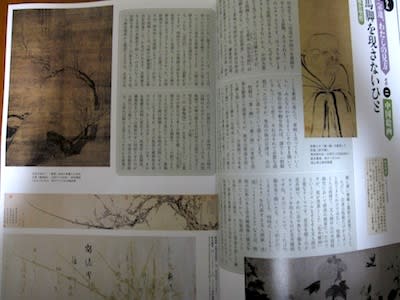

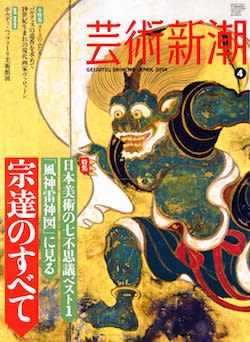

芸術新潮の今月号、特集「日本美術の七不思議ベスト1 風神雷神図に見る 宗達のすべて」を読んでみました。

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」

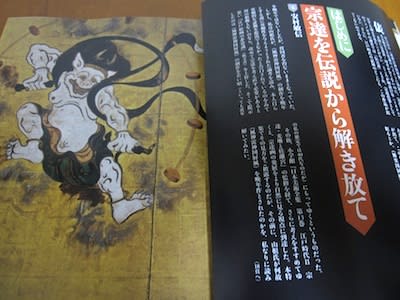

現在、東京国立博物館の「栄西と建仁寺」展に出品中の宗達筆「風神雷神図屏風」。その展覧会にあわせての企画ということでしょう。芸術新潮でも「風神雷神図屏風」をテーマとした宗達特集が行われています。

「芸術新潮 最新号立ち読み 宗達のすべて」

ドンと表には風神様のアップ。書店で中をめくる間もなく、思わず表紙買いしてしまいました。メインの解説は自らを「萬美術屋」と名乗り、板橋区立美術館の前の館長である安村敏信氏です。またゲストエディターに橋本麻里さん。そして昨年の「描かれた都」を企画された板倉聖哲氏、兵庫県立歴史博物館学芸員の五十嵐公一氏らも執筆。ともかくかなり読ませます。

以下に内容を簡単にご紹介します。(ネタバレを含みます。)

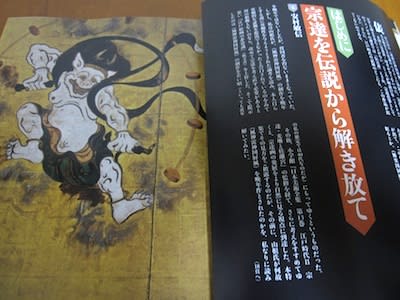

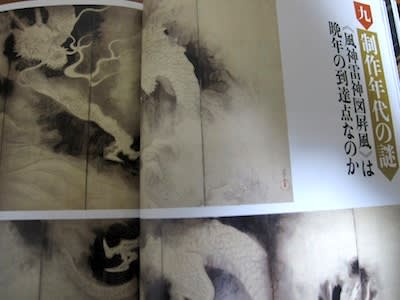

まずは「はじめに」。本特集における安村先生の大きなメッセージは「宗達を伝説から解き放て」。かねてより認められて来た「風神雷神図屏風は宗達晩年の作品である。」ことを再考する。ようは良く分かっていない宗達の画業史を一からひも解いていく。改めて様式展開なりを分析しているわけです。

キーワードは9つです。「琳派への疑問」、「俵屋」、「モティーフ」、「ルーツ」、「技法」、「形式と構図」、「色彩と背景」、「後継者たち」、「制作年代の謎」。これに沿って誌面も進行します。宗達像を多角的に見据えていました。

さてともかくは「解き放て」。まずは宗達・光琳・抱一のそろい踏み云々で引用される「風神雷神図屏風」の問題。そもそも光琳は何も私淑て宗達画をトレースしたわけでなく、また抱一もオリジナルが宗達であることを知っていたわけではない。よって本作による「私淑によって継承された琳派」を半ば否定。さらに「光琳は宗達学習をしていない。」と踏み込んでいきます。

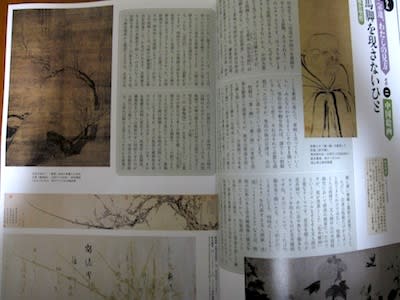

宗達を「ゼロからイメージを創造する人間」ではなく、「翻案のスペシャリスト」であると位置づける安村先生。宗達が若い頃に関わっていたという平家納経の修復作業。これが後の画風に大きな影響を与えたのではないか。また室町期の料紙装飾や絵巻、屏風、さらには宋・元・明の水墨。宗達が何を見て何を摂取し、何を表現していったのか。そして「風神雷神図屏風」における先行作品の存在です。よく言われるのは「北野天神縁起絵巻」ですが、その点についても細かく検証しています。

またここで面白いのが医学の立場から見た雷神のポーズです。「頸反射」の一種と見なす。神や鬼をモチーフにする際に何故にこの反射を取り入れたのか。一つの仮説が論じられています。

水墨画との関係も重要です。安村先生は中国の水墨画も宗達の料紙装飾に影響を及ぼしたとしている。また宗達はこれまでの日本絵画と違って「線に頼らない水墨画を成功させた」。たらし込みについての言及もあります。ただその後、例えば光琳は再び「線」に戻った。他の琳派のたらしこみも「宗達の志向した面的表現のため」ではなかった。そうも述べています。

また宗達の中国の水墨画との関連については、板倉先生がコラム「馬脚を現さないひと」で一部反論する形で分析。軽妙な語り口ながらも、宗達は具体的に参照したであろう中国絵画をピックアップ。もちろん図版の引用もお手の物です。宗達による中国絵画の「再編集」の有り様を見ています。

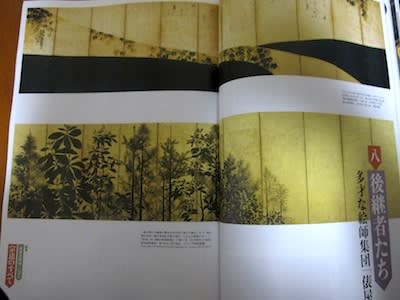

二曲一双というフォーマット、現存する作品では宗達の「風神雷神図屏風」が最も古いそうです。宗達は当時、あまり人気のなかった二曲一双をむしろ得意としていた。一方で彼の六曲一双の屏風は「構図が今ひとつ」と位置づける。小さな真四角や長大な和歌巻は得意としながらも、六曲のような「中距離」は「保たせられない」。その例として「舞楽図屏風」を挙げています。

ただここで問われるのが「蔦の細道図屏風」です。お馴染みのなだらかな地平が蔦と大胆に交わる構図。傑作とも称され、私も大好きな作品の一つですが、これはあくまでも宗達の工房の「エース級の職人」の作であると定義している。またそこから宗達の後継者、さらには光琳、抱一のいわゆる琳派変奏についても触れています。光琳は宗達の弟の宗雪から入ったのではないか。彼の有名な「紅白梅図屏風」も決して「風神雷神図屏風」を意識しているのではない。この辺の指摘は興味深いものがあります。

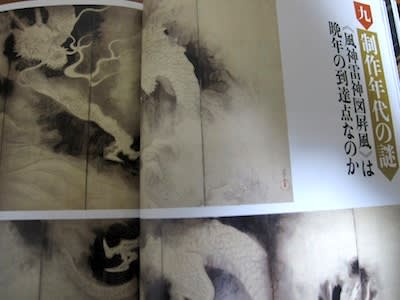

特集のラストは「制作年代の謎 風神雷神図屏風は晩年の到達年なのか」です。さらなるネタバレになるので、あえて触れませんが、半ばミステリーを追うようなスリリングな推論。一定の結末に達します。読み応えがありました。

また「白象図」などで知られる養源院の紹介や、宗達の年譜、さらには宗達画における金地について分析するコラムもある。それに光悦らの琳派の系譜ではなく、同時代の京狩野との関係に着目する。時に専門的でもあります。

「江戸絵画の非常識ー近世絵画の定説をくつがえす/安村敏信/敬文社」

「江戸絵画の非常識ー近世絵画の定説をくつがえす/安村敏信/敬文社」

他にはもう間もなく都美館で始まるバルテュスや一号館のバロットンについての小特集もあります。盛りだくさん。ともかくは琳派ファンにはたまらない宗達特集。そもそも芸術新潮で宗達が取り上げられたのも久しぶりではないでしょうか。楽しめました。

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」

「芸術新潮2014年4月号 宗達のすべて」(@G_Shincho) 新潮社

内容:特集「日本美術の七不思議ベスト1 風神雷神図に見る 宗達のすべて」、小特集「スイスのふたり バルテュスの遺香を求めて 19世紀生まれの現代画家ヴァロットン」、art news「ポルディ・ペッツォーリ美術館展」ほか

価格:1440円

刊行:2014年3月

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」現在、東京国立博物館の「栄西と建仁寺」展に出品中の宗達筆「風神雷神図屏風」。その展覧会にあわせての企画ということでしょう。芸術新潮でも「風神雷神図屏風」をテーマとした宗達特集が行われています。

「芸術新潮 最新号立ち読み 宗達のすべて」

ドンと表には風神様のアップ。書店で中をめくる間もなく、思わず表紙買いしてしまいました。メインの解説は自らを「萬美術屋」と名乗り、板橋区立美術館の前の館長である安村敏信氏です。またゲストエディターに橋本麻里さん。そして昨年の「描かれた都」を企画された板倉聖哲氏、兵庫県立歴史博物館学芸員の五十嵐公一氏らも執筆。ともかくかなり読ませます。

以下に内容を簡単にご紹介します。(ネタバレを含みます。)

まずは「はじめに」。本特集における安村先生の大きなメッセージは「宗達を伝説から解き放て」。かねてより認められて来た「風神雷神図屏風は宗達晩年の作品である。」ことを再考する。ようは良く分かっていない宗達の画業史を一からひも解いていく。改めて様式展開なりを分析しているわけです。

キーワードは9つです。「琳派への疑問」、「俵屋」、「モティーフ」、「ルーツ」、「技法」、「形式と構図」、「色彩と背景」、「後継者たち」、「制作年代の謎」。これに沿って誌面も進行します。宗達像を多角的に見据えていました。

さてともかくは「解き放て」。まずは宗達・光琳・抱一のそろい踏み云々で引用される「風神雷神図屏風」の問題。そもそも光琳は何も私淑て宗達画をトレースしたわけでなく、また抱一もオリジナルが宗達であることを知っていたわけではない。よって本作による「私淑によって継承された琳派」を半ば否定。さらに「光琳は宗達学習をしていない。」と踏み込んでいきます。

宗達を「ゼロからイメージを創造する人間」ではなく、「翻案のスペシャリスト」であると位置づける安村先生。宗達が若い頃に関わっていたという平家納経の修復作業。これが後の画風に大きな影響を与えたのではないか。また室町期の料紙装飾や絵巻、屏風、さらには宋・元・明の水墨。宗達が何を見て何を摂取し、何を表現していったのか。そして「風神雷神図屏風」における先行作品の存在です。よく言われるのは「北野天神縁起絵巻」ですが、その点についても細かく検証しています。

またここで面白いのが医学の立場から見た雷神のポーズです。「頸反射」の一種と見なす。神や鬼をモチーフにする際に何故にこの反射を取り入れたのか。一つの仮説が論じられています。

水墨画との関係も重要です。安村先生は中国の水墨画も宗達の料紙装飾に影響を及ぼしたとしている。また宗達はこれまでの日本絵画と違って「線に頼らない水墨画を成功させた」。たらし込みについての言及もあります。ただその後、例えば光琳は再び「線」に戻った。他の琳派のたらしこみも「宗達の志向した面的表現のため」ではなかった。そうも述べています。

また宗達の中国の水墨画との関連については、板倉先生がコラム「馬脚を現さないひと」で一部反論する形で分析。軽妙な語り口ながらも、宗達は具体的に参照したであろう中国絵画をピックアップ。もちろん図版の引用もお手の物です。宗達による中国絵画の「再編集」の有り様を見ています。

二曲一双というフォーマット、現存する作品では宗達の「風神雷神図屏風」が最も古いそうです。宗達は当時、あまり人気のなかった二曲一双をむしろ得意としていた。一方で彼の六曲一双の屏風は「構図が今ひとつ」と位置づける。小さな真四角や長大な和歌巻は得意としながらも、六曲のような「中距離」は「保たせられない」。その例として「舞楽図屏風」を挙げています。

ただここで問われるのが「蔦の細道図屏風」です。お馴染みのなだらかな地平が蔦と大胆に交わる構図。傑作とも称され、私も大好きな作品の一つですが、これはあくまでも宗達の工房の「エース級の職人」の作であると定義している。またそこから宗達の後継者、さらには光琳、抱一のいわゆる琳派変奏についても触れています。光琳は宗達の弟の宗雪から入ったのではないか。彼の有名な「紅白梅図屏風」も決して「風神雷神図屏風」を意識しているのではない。この辺の指摘は興味深いものがあります。

特集のラストは「制作年代の謎 風神雷神図屏風は晩年の到達年なのか」です。さらなるネタバレになるので、あえて触れませんが、半ばミステリーを追うようなスリリングな推論。一定の結末に達します。読み応えがありました。

また「白象図」などで知られる養源院の紹介や、宗達の年譜、さらには宗達画における金地について分析するコラムもある。それに光悦らの琳派の系譜ではなく、同時代の京狩野との関係に着目する。時に専門的でもあります。

「江戸絵画の非常識ー近世絵画の定説をくつがえす/安村敏信/敬文社」

「江戸絵画の非常識ー近世絵画の定説をくつがえす/安村敏信/敬文社」他にはもう間もなく都美館で始まるバルテュスや一号館のバロットンについての小特集もあります。盛りだくさん。ともかくは琳派ファンにはたまらない宗達特集。そもそも芸術新潮で宗達が取り上げられたのも久しぶりではないでしょうか。楽しめました。

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」

「芸術新潮2014年4月号/宗達のすべて/新潮社」「芸術新潮2014年4月号 宗達のすべて」(@G_Shincho) 新潮社

内容:特集「日本美術の七不思議ベスト1 風神雷神図に見る 宗達のすべて」、小特集「スイスのふたり バルテュスの遺香を求めて 19世紀生まれの現代画家ヴァロットン」、art news「ポルディ・ペッツォーリ美術館展」ほか

価格:1440円

刊行:2014年3月

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |