〇皇居三の丸尚蔵館 開館記念展『皇室のみやび-受け継ぐ美-』(第1期:三の丸尚蔵館の国宝)(2023年11月3日~12月24日)

三の丸尚蔵館は、皇室ゆかりの文化財等を展示・公開する施設である。私は、ずっと昔から(戦後すぐくらいから)存在した施設のように思っていたが、調べたら、昭和天皇の崩御をきっかけに皇室の財産の整理が行われ、国有財産となった美術品類を適切な環境で保存研究し、一般に公開する目的で1993年に設置されたのだそうだ。コロナ禍で全く気づいていなかったが、2019年12月から新施設への移行準備のため、しばらく休館していた。そして今年1月、新棟の第1期工事が完了し、開館記念展が開催される運びとなったのである。

さらに大きな変化として、2023年10月1日付で、管理・運営が宮内庁から独立行政法人国立文化財機構へ移管された。これに伴い、新しいホームページが立ち上がり、名称も「三の丸尚蔵館」から「皇居三の丸尚蔵館」に変更されたようだ。これまで入館無料だったが、本展は入館料1,000円を徴収している。それはいいのだが、事前予約が必須となり、注目を集める今だけかもしれないが、けっこう早くに予約チケットが売り切れてしまうのは困りものだ。ようやく取れたチケットで見に行った日は、乾通りの一般公開と重なって、この賑わい。

新しい展示棟の隣のスペースでは第2期工事を続行中で、カフェなどの入る施設ができるらしい。

展示棟の展示室は2室あり、小さいほうが開館記念展に当てられている。10点ほどの小規模な展示だが、タイトルに「国宝」を入れただけの内容だった。いきなり『春日権現験記絵』の、しかも大好きな巻19の雪景色が開いていて不意打ちをくらう。え?ホンモノ?これ複製じゃないよね…。さらに、まわりのお客さんが「国宝」の原本を平然とスマホで撮影していることにも驚く。この展覧会、個人利用のためなら撮影OKなのである。海外の博物館・美術館みたいだ!

絵巻はもう1作品『蒙古襲来絵詞』も出ていて、少し前に永青文庫で見た模本を思い出しながら眺めた。

若冲の『動植綵絵』は「梅花群鶴図」「棕櫚雄鶏図」「貝甲図」「紅葉小禽図」の4点が出ていた。これも夏に京都の承天閣美術館で複製を見たが、やっぱり、暗めの照明の下で見るホンモノの色彩は抜群に美しい(気がする)。この青い小鳥はルリビタキだろうか(最近覚えた鳥の名前)。

若冲はともかく、小野道風の『屏風土代』の撮影OKには、もったいなくて手が震えた(しかし撮影人気は圧倒的に絵巻と若冲)。

別の1室(こちらのほうが広い)では、特別展示『御即位5年・御成婚30年記念 令和の御代を迎えて-天皇皇后両陛下が歩まれた30年』(2023年11月3日~12月24日)を開催中。両陛下のお召し物(束帯、唐衣、燕尾服、ローブデコルテ)、ボンボニエール、歌会始の御懐紙、御愛用の楽器などが展示されていた。国宝が撮影し放題なのに対して、こちらは、ほとんどの品が撮影禁止。

個人的に印象深かったのは、天皇陛下が小学生のときに買ってもらったという天体反射望遠鏡。「旭精光研究所」というプレートが付いていた。調べたら、旭精光研究所(アスコ)は国内屈指の望遠鏡メーカーだったが、いまは製造をやめているらしい。私は陛下と同世代で、やはり天体観測に興味を持った時期があり、駅ビルの文具店(たぶん)のウィンドウに飾られていた天体望遠鏡を憧れの目で眺めていたことを、久しぶりになつかしく思い出した。

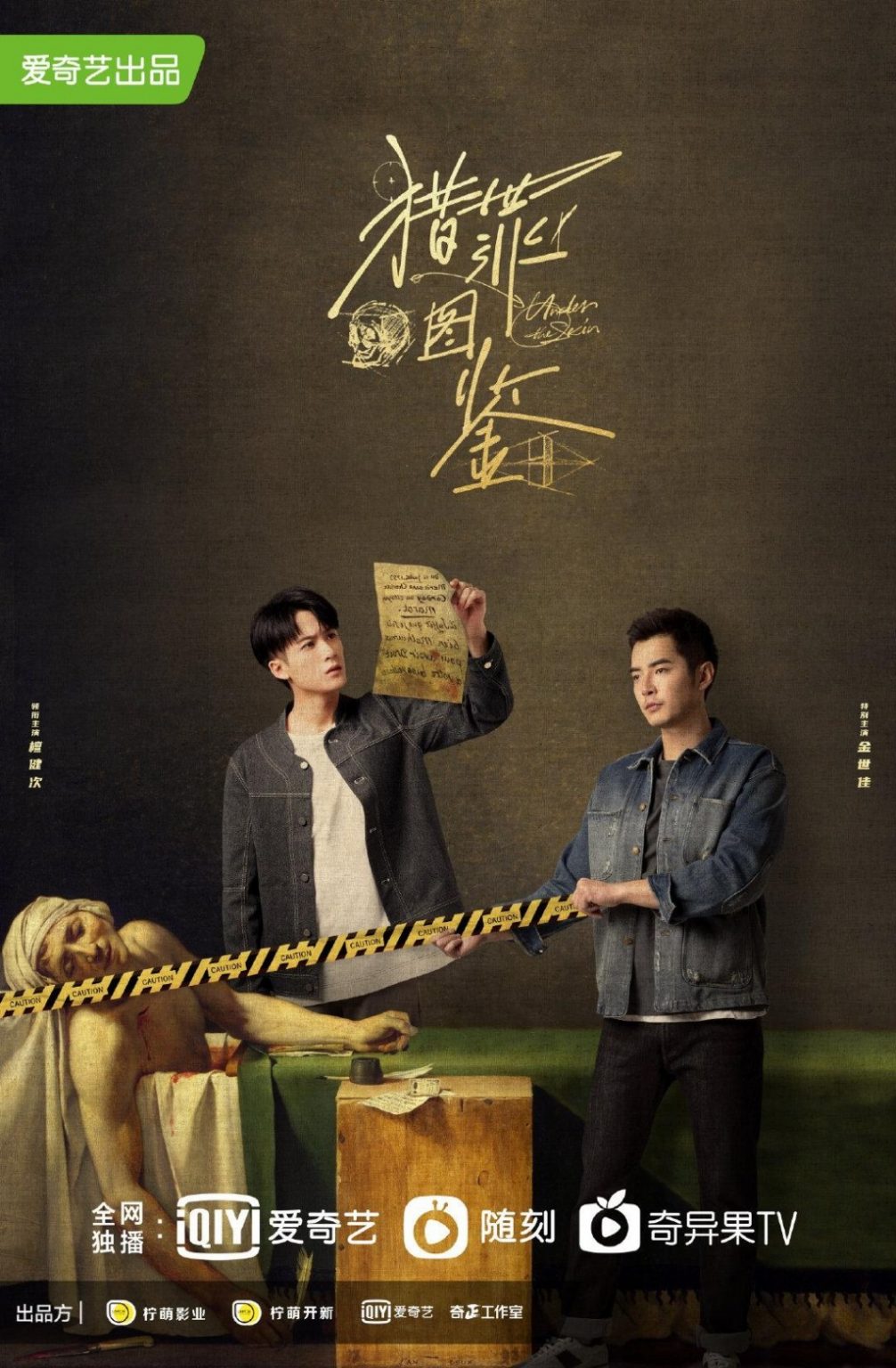

中国では2022年公開。日本でも同時期から『猟罪図鑑~見えない肖像画~』のタイトルで知られているのは、そうか、国際版プラットフォームで日本語字幕版が配信されているためか、と気づき、いい時代になったなあと思う。檀健次くんの出演作、最近見ていなかったのだが、『

中国では2022年公開。日本でも同時期から『猟罪図鑑~見えない肖像画~』のタイトルで知られているのは、そうか、国際版プラットフォームで日本語字幕版が配信されているためか、と気づき、いい時代になったなあと思う。檀健次くんの出演作、最近見ていなかったのだが、『