森本和夫編『婚姻の原理--結婚を超えるための結婚論集』(現代思潮社、1977年改訂版)のつづき(第4部~第5部)。

上の写真はレオン・ブルム(1872~1950、『新世紀ビジュアル大辞典』学習研究社から)。彼の婚姻論については後述する。

第4部は、マルクス以降のマルクス主義婚姻論として、トロツキー『家族のなかでのテルミドール』、ライヒ『強制的結婚と性関係の持続』、ホルクハイマー『現代における権威と家族』、マルクーゼ『性のエロスへの変形』、ルフェーブル『日常生活批判1』が抄録される。 マルクーゼはスルーした。小此木啓吾くらいに噛み砕いて書いてくれないとぼくには理解できない。ホルクハイマー、ルフェーブルは読んだものの、ぼくには理解できなかった。

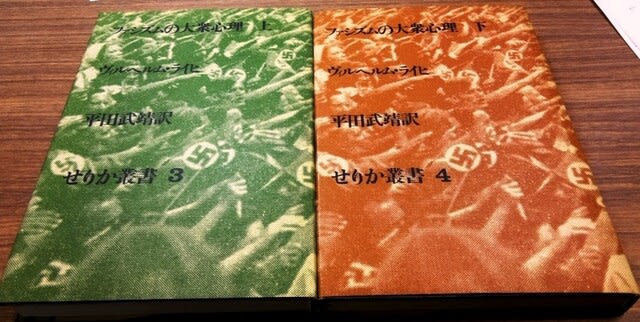

第4部に収録されたものの中でもっとも印象的だったのはウィルヘルム・ライヒである。ウィキペディアによると、ライヒは13歳の時に母親が家庭教師とベッドに入っているところを目撃し、これを父親に密告したために母親は自殺し、何年か後に父親も自殺するという悲惨な思春期を体験したという。本論の中にもこの体験が反映されているように読める個所が何か所かある。しかもまだ解決されていないようにぼくには思われた。

この事実を知って、ライヒ『ファシズムの大衆心理』(せりか書房)をパラパラめくってみると、ここにも彼の心の傷跡をうかがうことができるように思う(第2章、第3章など)。ゲラン『エロスの革命』にもライヒを論じた一章があるが、ライヒの伝記とともに読んでみたい。

トロツキーは現在から振り返れば、正しく1930年代のソ連の家族政策と家族の実情を告発しており、結果的にはソ連はトロツキーの予言したとおりの結末を迎えたのだが、当時は反革命の名のもとに抹殺されてしまった。ただし家族や結婚は、10月革命が目ざした方向(家庭の廃絶、子どもの共同養育)へではなく、彼らに言わせれば「ブルジョワ」家族の方向に向かっているだろう。

第5部は、ラッセル『家族と国家』、ブルム『結婚について』、ボーヴォワール『唯物史観の立場』、ゲラン『エロスの革命』から成る。ラッセルは以前に書き込んだし、ゲランも前回フーリエについて書いた際にふれた通り。ボーヴォワールはスルー。

レオン・ブルム『結婚について』は、ぼくにとっては奇説というしかない。

ブルムの結婚論は、大熊信行『家庭論』が、ラッセル、リンゼイとともに賛意を表していたので、どのような見解なのか興味があった。ラッセル『結婚と道徳』も当時としては大胆な提案だったが、ブルムも大胆かつ不可思議な提案である。

ブルムによれば、現在(1930年代)の結婚の骨子は、花嫁は処女たるべしという偏見に基づいて、一人の処女を経験ある一人の男に結び付けることにあるが、このことが結婚における肉体の調和を妨げている、結婚の前提としては未経験の男が、28歳から40歳までの結婚直前の女性(メートレス)によって教育されるのが望ましい、という(~259頁)。

男にとって都合がよすぎる話ではないか。経験者と未経験者が夫婦になろうが、経験者同士が夫婦になろうが、未経験者同士が夫婦になろうが、落ちつくカップルは落ちつくし、ダメなカップルはダメになるだろう。他人がとやかく言ってどうなるものではないように思うのだが。

ブルムは人民戦線政府や戦後の臨時政府で首相を務めたフランス社会党の政治家だが、こんな意見を表明する論者が首相になることができるフランスという国も不思議な国である。

森本編『婚姻の原理』が、ブーガンヴィル『世界周航記』で紹介された(と思われる)タヒチの習俗にユートピアを夢見たディドロ『ブーガンヴィル航海記補遺』から始まって、同じくタヒチに愛の自由を夢見たフーリエを経由して、最後はフーリエを再評価するゲラン『エロスの革命』で結ばれるという構成をとった編者森本氏の意図をどう読めばよいのか。

ぼくは、マルクス主義家族論、婚姻論の系譜よりも、大航海時代以降にヨーロッパに伝えられたタヒチなど南太平洋の習俗がヨーロッパの思想家に与え続けた影響の強さに印象づけられた。フーリエの嫌った「文明」は植民地時代を通して彼地にも伝播してしまったが、しかしタヒチの習俗もしっかりと一部のヨーロッパ人をとらえて離さなかったようである。

とは言え、森本編『婚姻の原理』のメイン・ストリームは、やはり、モルガン『古代社会』、エンゲルス『家族、私有財産、国家の起源』にあることは間違いない(上の写真は『家族、私有財産、国家の起源』の著者エンゲルスの肖像写真(『新世紀ビジュアル大辞典』学習研究社から)。

一夫一婦制の婚姻、そして父母による子どもの養育が、エンゲルスの同書出版から170年後の今日でもなお世界各国で基本的に維持されていることの意味を考えるためにも、エンゲルス『家族の起源』は改めて読む必要があると思う。

彼らが当時の「一夫一婦制」に付随していたと指摘する男の側の売娼や、夫の側の蓄妾の現状、さらにはフーリエらが提唱した(ように読める)多数婚、近親婚、同性婚(フーリエは同性者の「婚姻」までは想定していないようだが)、怨みの的にした嫡出推定法制(妻が婚姻中に産んだ子の父親は妻の夫である)など、今日的な問題についても示唆を与えてくれそうである。ただし、マルクスの家族論ばかりでなく、マルクス本人のあまり評判のよくない私生活を描いた『イェニー・マルクス--「悪魔」を愛した女』も読んでみたい。ルソーの言行不一致は本人が『告白録』で告白しているが。

ところで、最近の婚姻論で、性愛規範、生殖機能を重視する論者には誰がいるのだろうか。

2021年4月14日 記

※ ぼくが持っている森本和夫編『(改訂)婚姻の原理』(1977年刊)の裏表紙には「吉祥寺、外口書店」のシールが貼ってある。ぼくは1978年に結婚したころ武蔵野市緑町に住んでいた。外口書店は吉祥寺駅北口サンロードに面した古本屋だが、今でもあるのだろうか。