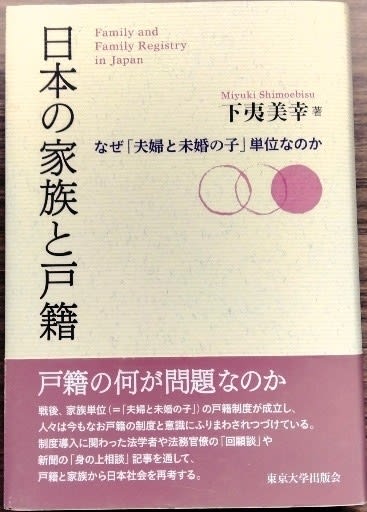

下夷(しもえびす)美幸『日本の家族と戸籍--なぜ「夫婦と未婚の子」単位なのか』(東大出版会、2019年)を読んだ。

戦後の日本国憲法制定にともなう民法改正、いわゆる「家」制度の廃止に連動して行われた戸籍法の改正作業とその後の変遷について、当時戸籍を管轄していた司法省民事局の官僚たちの行動、とくに青木義人の回顧談などに依拠しながら詳しく紹介している。

民法改正をめぐっては、「家」制度存続派の牧野英一らと「家」制度廃止派の我妻栄・中川善之助らが対立し、さらに「家」制度廃止派のなかで「近代家族=婚姻家族」尊重派の我妻・中川らと、「個人」優先派の川島武宜らとが対立するという構図で理解するのが定番になっている。

これに連動して、その家族を登録・公証する戸籍法の改正をめぐっても、「家族」単位の「戸籍」を主張する我妻らと、「個人」単位の身分登録制(「個籍」)を主張する川島らの対立があったが、著者は戸籍実務を担っていた青木らの回顧談を素材に法務官僚の「戸籍」観を析出する。

結論的にいえば、彼ら法務官僚は、「家」制度の存続には与しないが、しかし、当時の紙不足や印刷事情(司法省通達の印刷すら毎日新聞の印刷所に依存していた!)、戸籍担当職員の労働過重(当時は復員兵や戦死者の届出、戦死広報にもかかわらず生存していた者の復籍など、戸籍謄本・抄本の作成依頼が厖大で、かつ当時はすべて手書きだった)といった実務面の理由から、「個人」単位の身分登録の新設にも反対した。そして、身分(親子、夫婦関係)の公証手段としての利便性から、「家族」を単位とする戸籍の編製を主張した。

これが我妻らの「家族」単位論と合流して、民法改正は戦後の新憲法の施行に間に合わず応急措置法で凌いだのだが、戸籍法は青木らによる突貫作業で、まずは「通達」によって対処し、その後夫婦と未婚の子(=家族)を単位とする新たな戸籍法の制定をみたのだった。

現在まで続いている戸籍法の「家族」単位の原則は、基本的には、「夫婦と未婚の子」を一つの単位として編製される。しかも「“家” 亡んで、“氏” 残る」(宮沢俊義)と評されたように、「同氏同籍の原則」(=「別氏別戸籍」の原則)を基本として戸籍が作成されることになった。

夫婦が結婚すると、夫婦とも従前の戸籍から離脱して新たに夫婦の戸籍を作成する。夫婦は同氏となり(民法750条)、夫婦間にできた嫡出子は父母の氏を称し(790条1項)、前婚の時の子、認知した婚外子、養子で夫婦と氏を同じくする子も夫婦の戸籍に入る。

夫婦間の子らが結婚した場合には、親の戸籍から離れて新夫婦の戸籍が新たに作成される。もし夫婦間の子(娘)が未婚で子を産んだ場合には、娘と生まれた子(非嫡出子)だけの戸籍が新たに作成される。

著者によれば、戸籍は親族関係を登録、公証するツールにすぎないにもかかわらず、「家族単位」の新戸籍法は、人々の間に「戸籍=家族」観念を抱かせることになり(134頁)、婚姻家族から外れた人たちを苦しめることになった。

※戸籍が人々の家族観に影響を与えることは、青木自身がその著書『戸籍法』(日本評論社、1951年)の前書で「実体身分法の大部分は、戸籍の実務を通じて、われわれの身辺に具体化される」と述べているように、立案の当事者も想定するところだった。

著者(下夷さん)は、戦後から今日まで続く読売新聞の「身の上相談」に寄せられた「家族」ないし「戸籍」に関する悩み相談とその回答から、一般人の「家族」意識を析出し、戸籍によって苦しむ人たちの苦悩を紹介する。回答者には、大浜英子、鍛冶千鶴子、小糸のぶ、小山いと子など懐かしい名前が並んでいるが、島崎敏樹、眉村卓も回答者だったとは意外だった。

相談の多くは、婚外子(嫡出でない子)に関わる悩みである。

婚外子は原則として母の戸籍に記載されるが、戸籍が公開されていた時代には、誰でも戸籍を閲覧することができた。結婚や就職に際して、戸籍調査によって身元を調べられ、婚外子であることが判明すると破談にされたり就職を断られることも多かった。それを心配する相談や、逆に相手が婚外子であることを婚姻届の際に知って後悔する相談などが見られ、事前に戸籍を調べなかったのは「うかつ」だったと回答者がたしなめる例もあった。

※2008年(平成20年)の戸籍法改正によって、個人のプライバシー保護のために戸籍は原則として非公開となった。

婚外子であることが発覚するのを避けるために、虚偽の出生届によって婚外子であることを戸籍の上で秘匿したり、出生届を出さない無戸籍児の事例も後を絶たなかった。出生届に出生証明書の添付が義務づけられても、母や既婚の姉の子として届け出る者があり、後になって事実を知った婚外子が悩むこともあった。

他方で、婚外子を父が認知すると、そのことが戸籍の父の「身分事項」欄に記載される。すると今度は婚姻家族の側が、父親がそのような人間であることが分かって結婚や就職に不利になる、「戸籍が汚れる」といって認知に反対する。

婚外子は母の氏を称するが(790条2項)、家裁の許可があれば父の氏に変更することができる(民法791条)。父と同氏になれば父の戸籍に入ることになるので、認知の場合よりもさらに強く婚姻家族側が子の氏の変更に反対する。家裁の審判例でも、婚姻家族が反対していることは、婚外子の氏の変更を許可しない要素として考慮されているのが現状である。

婚外子と母親の戸籍の場合、母が婚姻して夫の氏を名のることになって従来の戸籍から除籍されると、従来の戸籍は子どもだけの単独戸籍になる。そのような「ひとり戸籍」では子が可哀そうだというので、婚姻を躊躇する母もあるようだ。

これらの事例から、著者は、家族単位の戸籍が存続することによって、一般の人々には、戦前の「家」制度と変わらない「戸籍=家族」観念が残ることになったと指摘する。

ちなみに、ぼく個人としては、「戸籍」があったおかげで、父の死亡時に取り寄せた除籍簿によって、5世代遡った先祖(曽曽祖父母)までをたどることができた。さらにその戸籍に記載されていた本籍地がその後の町村合併にもかかわらず、番地だけは変更されていなかったおかげで、先日の佐賀旅行の折に先祖が暮らした現地を訪ね、その雰囲気を感じることができた。

除籍簿を経由して「家」を単位とする旧戸籍を見ることができたので、子どもの頃にわが家を訪ねてきたことのある遠縁の「親戚」が、法的にどのような親族関係にあったのかを知ることもできた。

理念としては「個人」を単位とする身分登録制が新憲法に適合する身分登録制度だとは思うのだが、感情的には「家族」単位の戸籍の利便性を否定することもできない。ぼくが取り寄せた除籍簿は、3枚綴りの中に25名の家族が記載してあるが、附票も含めてすべて手書きである。丁寧な楷書もあれば哉釘流も判読に苦労する文字もあったが、手作り感あふれる一種の文化財といえるだろう。

しかし、そのような恩恵を感じないどころか、戸籍の呪縛に苦しんでいる人が多いことは、本書からも明らかである。

本籍地変更による「転籍」や、本人の意思だけでできる「分籍」によってもある程度の対応は可能だが、やはり川島やGHQが主張し、下夷さんも結論とするように身分公証制度としては個人単位が最も合理的(261頁)というより憲法の個人の尊重原理にもっとも忠実な制度だろうと思う。

1947年には、明治以来の旧戸籍を新法の戸籍に読みかえ、10年後までに新戸籍に改めることにするという弥縫策が取られたが(戸籍法128条、255頁)、1957年になっても法務省内にはなお明治戸籍の流用で済まそうとする勢力があったが、岩佐節郎が新戸籍への改製を強く主張し、民事局長だった村上朝一の決断によって改製が断行されることになったという(257頁)。

唄孝一は、この時こそ戸籍の本質を真剣に検討すべきであるといい、著者も(1947年当時は青木らの選択もやむを得なかったが)この時こそ個人単位の身分登録制に改めるべきであったという(260頁)。

我妻は、1970年代から「コンピュータ時代」になれば個人単位も可能になると示唆していたという。

昨今のマイナンバーカードは、「個人」単位の身分登録制(個籍)を導入する絶好のチャンスだとぼくは思っていたが、連日報道されるトラブルによって明らかになったわが国のデジタル化の惨状を見ると、とても「世界に冠たる」日本の「戸籍」に代わることは不可能だろう。

マイナンバー導入の舞台裏には、おそらく戦後の戸籍法改正作業に際して、「家」存続派と「個人」尊重派、学説と実務の対立を調整した我妻のような指導者もいなければ、実務を主導し精力的に作業を進めた青木のような官僚も、青木のもとで現場の実務を担当した「戸籍の職人」ともいうべき裏方の人たちもいなかったのだろう。

そんなマイナンバーでも、家族単位の戸籍よりはマシだと思う人もいるだろう。さしあたって身分の証明は、戸籍でもマイナンバーでもいずれでもよいと選択制にするあたりが穏当な道のように思う。

ちなみに、1947年の戸籍法改正時の青木らの作業も、1957年改正時の明治戸籍存置派と改製断行派との戦いなども、あの「建築にみる日本近代法史」第6回の「旧司法省(法務省)本館」の中で行われたのだろう。

2023年6月22日 記