もはや陽が落ちて、空には月さえ懸かっていた。その夕月の光の下に、おのが淡い影を踏みながら、言葉のあやも面白おかしく、舞いつ踊りつ来懸かったのは、この春頃から江戸中を、隈なく歩き回っている飴屋土平。・・役者ならば菊之丞、茶屋女なら笠森おせん、飴屋は土平、絵師は春信と、当時きっての評判ものだった。・・手振りまで交えての土平の唄は、月の光が冴えるにつれて、いよいよ面白く、子供ばかりか、ぐるると周囲に垣をつくった大方は、大人の見物で一杯だった。

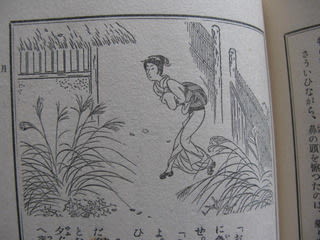

誰かが突然素頓狂な声を張り上げた。”おせんが来た。あすこへおせんが帰って来た” その声で一斉に首を東に向けた。”どこだの” ”あすこだ。あの松の下に来る”。斜めにうねった道角に、二抱えもある大松の、その木の下をただひとり、次第に冴えた夕月の光を浴びながら、野中に咲いた一本(ひともと)の白菊のように、静かに歩みを運んでくるほのかな姿。それはまごうかたない、見世(みせ)からの帰りのおせんだった。

それと知って、おせんを途中に押っ取り囲んだ多勢は、飴屋の土平があっけに取られていることなんぞ、とうの昔に忘れたように、我れ先にと、夕暮れ時のあたりの暗さを、幸いにして、鼻から先へ突きだしていた。が、いつもは人に言われるまでもなく、まづ、こっちから愛敬をみせるにきまっていた、おせんが、今日は何としたことであろう。えくぼをみせないのはまだしも、まるで別人のように、せかせかと先を急いで、素っ気ない素振りであった。

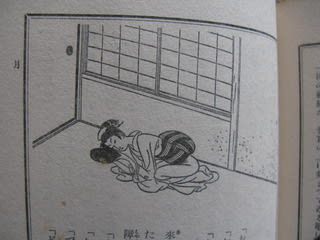

猫に追われる鼠のように、あわただしく駆け込んできた、おせんの声に折から夕餉の支度を急いでいた母のお岸は、何やら胸に凶事を浮かべて、勝手の障子をがらりと開けた。”どうかおしかえ” ”いまそこで筆屋さんの黒がじゃれたもんだから・・・”母の方へは行かず、四畳半のおのが居間へ這入ったおせんは、すぐさま鏡の蓋を外して薄暮の中にじっとそのまま見入ったが、二筋、三筋襟に乱れた髪の毛を手早くかきあげてしまうと、今度はあらためて、あたりをぐるりと見まわした。”お母っさん、あたしの留守に、ここへ誰かは這入りやしなかったかしら” ”めっそうもない”・・十六七の男の子が、駕籠に乗った女(人形)を送ってきたその晩以来、お岸はおせんから向こう30日の間、絶対に部屋に入らないようにいわれていた。

部屋の中はますます暗かった。その暗い部屋の片隅へ、今しもおせんが、あたりに気を配りながら、胸一杯に抱え出したのは、つい三日前の夜、由斉のもとから駕籠に乗せて届けてよこした、八百屋お七の舞台姿そのままの瀬川菊之丞の生き人形に外ならなかった。おせんは抱えた人形を、東に向けて座敷の真ん中へ立てると、薄月の光を、まともにうけさせようがためであろう。音せぬ程に、窓の障子を徐々に開け始めた。

”吉ちゃん、いいえ太夫、あたしゃ会いとうござんした”生きた相手にいう如く、如何にもなつかしそうに、人形を仰いだおせんの眼には、情けの露さえ仇に宿って、思いなしか、声は一途にふるえていた。ここから長いおせんちゃんの独白がつづくのですが、一部だけ、”おせんも年頃、好きなお客もあろおかと、お母っさんの心配も上の空、火あぶりで死んだお七がうらやましいと、あたしゃいつも思い続けてまいりました。太夫、お前はりっぱなお上さんのその外にふたつも寮をお持ちの様子。ひくてあまたのご贔屓筋もござんしょうが、あたしゃこのままこがれ死んでも、やっぱりお前の女房でござんす・・・”

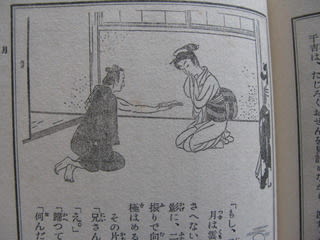

そこへ、突然現れたのが、三年前から家を出て、行方不明になっていた、悪の兄、千吉だった。若旦那徳太郎がおせんに恋こがれているのを知り、それを利用し悪だくみを考えた。おせんとつき合わさせる代わりに大金をせしめるとゆうことで、おせんを訪ねる。おせんは勘忍しておくんなさい、と断る。しかし、ずるい兄のおどしと口車にのり、仕方なく、巻紙に”ありがたく存じそうろう かしこ せん より 若旦那さま”とだけ書き、兄に渡す。

若旦那はその巻紙だけで有頂天となり、千吉に二十五両の大金を支払う。そのうわさが広がり、銭湯でもその話でもちきりだった。

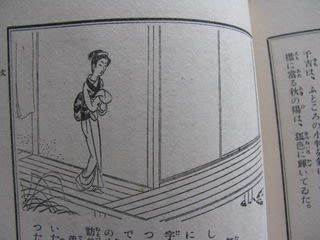

たった二行の文字であったが、一夜をまんじりともしなかった、おせんは、お茶の味もいつものようにさわやかではなく、まだ小半時も早い、開けたばかりの日差しの中を駕籠にゆられながら、白壁町の春信のもとへ訪れたのであった。相談を受けた春信が思案にくれている、そのとき、突然、障子の外から、籐吉の声が低く聞こえた。”おせんさん、大変なことができましたぜ。浜村屋の太夫が、急病だってこった” おせんは、はっと胸が詰まって。すぐには口がきけなかった。

(つづく)

・・・

(今日のつぶやき)

挿絵入りの原本で、本を読む楽しさを知ったので、小村雪岱の挿絵入りの原本を図書館で捜したが、これ以外はなかった。この”おせん”は奇跡的な発見であったのだ。泉鏡花のも、”日本橋”はじめ、何もみつからなかった。由比ヶ浜通りの古本屋さんで捜してみたが、ここでもみつからなかった。そのかわり、挿絵入りではないが、武者小路実篤の初版初刷りのがいくつかあったし(3000円程度)、高見順の詩集”死の淵より”の初版もあった。もちろん、黄ばんで、表紙も落ちそうな本であったが、著者が実際書いた時代の本を、ていねいに手に取り、読むのも、著者の息遣いが聞こえてくるようで、いいなと思った。今回は買わなかったが、いくつか、目星をつけておいた。