今日は、湯河原の梅園にしようか、東博にしようか迷ったが、結局、上野に行った。もちろん長谷川等伯展だ。すばらしかった。これについては次回以降に紹介しよう(そう言って、まだ書いていないのが、三つほどある、宿題が溜まっていくようだ;汗)。常設展で、暫くぶりの再会した作品があった。実は、行くたんびに、そいつを探していたのだが、ここ数年間、展示されていなかった(あるいは展示があってもすれ違いだったかもしれない)。そいつの名前は”秋草文壺”とゆう。平安時代、12世紀のもので渥美窯のものだ。国宝である。

”そいつ”なんて気安く呼ぶのは、実はぼくの川崎の実家(母が他界してから売却してしまったが)のすぐ近くの古墳跡地から出土したものだから、まあクラスメイトみたいなものなのだ。そいつのことは、中学生のときから知っていて、川崎でただひとつの(汗)国宝壺で自慢のものだったのだ。そいつは、一応、近くの慶応大学(日吉)所蔵なのだが、実質は東博に所蔵され、ときどき展示されているのだ。今日、長谷川等伯展をみて、またいつものように、常設の考古学展示室に入ったとたん、そいつの顔が見えて、おいらはもう飛び上がるほど、うれしくなってしまった。来週、中学校のクラス会があるのだが、久しぶりに旧友にあったような、うれしさだったよ。

ほら、なかなか、いいやつだろう。秋草模様なんかつけちゃてさ。本当に久しぶりだ。またいつ会えるかも分からないし、もしかしたら、これが、もう、今生の別れかもしれないしと思って(汗)、じっくり話をしてきたぜ。写真もいっぱいとったぜ。でも、おまえはいいな、こんなに大事にされ、もう、1000年近くも、生き続けているんだから。おいらなんか、せいぜい生きて、あと10年だろう。でも、まあ、こんな晴れやかな舞台に出ているより、おいらの実家のそばの、土の中で眠っていた方が幸せだったかもしれねえな。

今日はついてる、ひょとしたら、鈴木春信が描いた、笠森おせんちゃんも展示されているかもしれねえと、おいらは本館の浮世絵の展示室にとんで行ったんだんど、残念ながら、おせんちゃんには会えなかった。でも、春信センセイの絵はあった。どこかで見たなと考えてみたが、たしか高橋コレクション展ではないかと思った(勘違いかもしれない)。燈籠の灯を袂で隠し、少年に梅の枝を折ってもらっている女は、おせんちゃんにそっくりだった。いずれにしても、これも”再会”だ。関係ないけど、松尾和子さんの”再会”は良かったね。吉田正さんも、自作の歌では一番好きだったようだ。

”再会”とは関係ないけど、ついでに。黒田清輝特別展示もしていて、”鎌倉にて”三部作があった。一応、鎌倉に住んでいるとゆうことで関心をもっただけでやんす。

これは、”再会”とも”鎌倉”とも関係ないが、お雛様展もあった。これはあまり関心もないけど時期的に入れておこうとおもって、それだけのことでやんす。

では眠くなってきたので、おやすみなさい。

”そいつ”なんて気安く呼ぶのは、実はぼくの川崎の実家(母が他界してから売却してしまったが)のすぐ近くの古墳跡地から出土したものだから、まあクラスメイトみたいなものなのだ。そいつのことは、中学生のときから知っていて、川崎でただひとつの(汗)国宝壺で自慢のものだったのだ。そいつは、一応、近くの慶応大学(日吉)所蔵なのだが、実質は東博に所蔵され、ときどき展示されているのだ。今日、長谷川等伯展をみて、またいつものように、常設の考古学展示室に入ったとたん、そいつの顔が見えて、おいらはもう飛び上がるほど、うれしくなってしまった。来週、中学校のクラス会があるのだが、久しぶりに旧友にあったような、うれしさだったよ。

ほら、なかなか、いいやつだろう。秋草模様なんかつけちゃてさ。本当に久しぶりだ。またいつ会えるかも分からないし、もしかしたら、これが、もう、今生の別れかもしれないしと思って(汗)、じっくり話をしてきたぜ。写真もいっぱいとったぜ。でも、おまえはいいな、こんなに大事にされ、もう、1000年近くも、生き続けているんだから。おいらなんか、せいぜい生きて、あと10年だろう。でも、まあ、こんな晴れやかな舞台に出ているより、おいらの実家のそばの、土の中で眠っていた方が幸せだったかもしれねえな。

今日はついてる、ひょとしたら、鈴木春信が描いた、笠森おせんちゃんも展示されているかもしれねえと、おいらは本館の浮世絵の展示室にとんで行ったんだんど、残念ながら、おせんちゃんには会えなかった。でも、春信センセイの絵はあった。どこかで見たなと考えてみたが、たしか高橋コレクション展ではないかと思った(勘違いかもしれない)。燈籠の灯を袂で隠し、少年に梅の枝を折ってもらっている女は、おせんちゃんにそっくりだった。いずれにしても、これも”再会”だ。関係ないけど、松尾和子さんの”再会”は良かったね。吉田正さんも、自作の歌では一番好きだったようだ。

”再会”とは関係ないけど、ついでに。黒田清輝特別展示もしていて、”鎌倉にて”三部作があった。一応、鎌倉に住んでいるとゆうことで関心をもっただけでやんす。

これは、”再会”とも”鎌倉”とも関係ないが、お雛様展もあった。これはあまり関心もないけど時期的に入れておこうとおもって、それだけのことでやんす。

では眠くなってきたので、おやすみなさい。

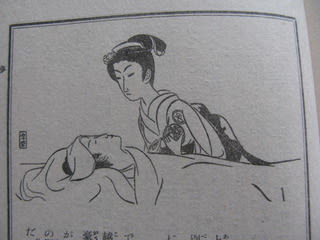

”吉ちゃん、しっかりしておくんなさい、恥ずかしながら、お前がいなくてはこの世の中に誰を思って生きようやら。・・のう吉ちゃん、たとえ一夜の枕は交わさずとも、あたしゃおまえの女房だぞえ”菊之丞の眼は仏像のように座っていった。”吉ちゃん、太夫さん” ”お、せ、ん” ”ああもし” おせんは、次第に唇の褪せて行く菊之丞の顔の上に、涙と共にうち伏してしまった。隣座敷から、にわかに人々の立つ気配がした。

”吉ちゃん、しっかりしておくんなさい、恥ずかしながら、お前がいなくてはこの世の中に誰を思って生きようやら。・・のう吉ちゃん、たとえ一夜の枕は交わさずとも、あたしゃおまえの女房だぞえ”菊之丞の眼は仏像のように座っていった。”吉ちゃん、太夫さん” ”お、せ、ん” ”ああもし” おせんは、次第に唇の褪せて行く菊之丞の顔の上に、涙と共にうち伏してしまった。隣座敷から、にわかに人々の立つ気配がした。