長谷川等伯展は、第1章:能登の絵仏師・長谷川信春、第2章:転機のとき/上洛、等伯の誕生、第3章:等伯をめぐる人々/肖像画、第4章:桃山謳歌/金碧画、第5章:信仰のあかし/本法寺と等伯、第6章:墨の魔術師/水墨画への傾倒、第7章:松林図の世界、とゆう構成で展示されている。ほぼ年代を追いながら、また多岐にわたる絵画手法、モチーフを、うまくまとめ、長谷川等伯”なるほどザワールド”にさせた企画力は、さすが東博だと思った。

前回紹介した”萩芒図屏風”、 ”楓図壁貼付”、”柳橋水車図屏風”は第4章に、”山水図襖”は第6章に入っている。

等伯の恩人ともいえる、二人の肖像画。左は日通上人。右は千利休。日通上人は堺の豪商の家系で、茶道にも通じていた。等伯を千利休に近づけさせた。さらに秀吉にも認められ、大きな仕事を任されるようになったのだった。

この展示室に入ったときは度肝を抜かれた。突如、大涅槃図が目の前に現れたのだ。高さが10メートル、幅が6,7メートルある。こんな大きな仏涅槃図は、はじめてみた。26歳で亡くなった息子の久蔵の七回忌のとき作成したもので、裏面には、日蓮聖人や本法寺の歴代住職のほか、等伯の祖父母や養父母や久蔵たちの名前が記されているとのことだ。彼自身、日蓮宗の宗徒で、これは本法寺に寄進された。仏陀の入滅に、悲しむ人々のほか、動物たちの悲しむ姿もていねいに描かれている。

等伯は動物好きらしい。こんな可愛い親子ザルがいた。中国の水墨画家、牧谿の作品を模して描いたそうだが、牧谿の中国風のお猿さんをしのぐほどの、”大和の可愛いお猿さん”の傑作となった。

ぼくが、水墨画に関心をもつようになったのは最近のことで、若いときは雪舟のどこがいいのかと思っていた(笑)。年をとってきたせいかもしれない。

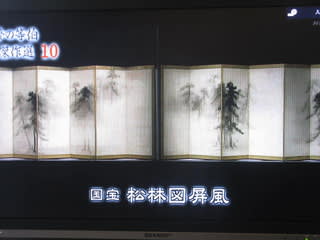

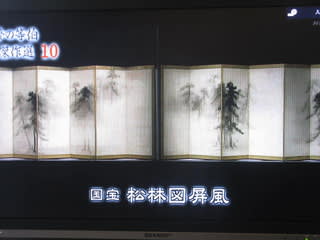

そして、この展覧会のラストを飾る水墨画で、”久々の満塁逆転ホームラン(三枝の古いギャグ)”的感動を受けた。”松林図屏風”。左隻の右上に雪山らしきものがあるだけで、あとは、二十本ほどの松だけという単純な構成。松林には深い霧が漂っている。真近な松は力強く、遠くの松はほのかに消え入るような気配で描かれている。近くの松でも、幹など途中で消えて、また現れたりしている。絵というより書という風情だ。

それが何故こんなにも惹きつけるのだろうか。なぜこんなにもいつまでも立ち尽くしたいほどの感動を与えるのだろうか。なんという静けさだろう、なつかしさだろう、かなしさだろう、小林秀雄ではないけれど、”疾走するかなしみ”が松林の中からきこえてくるようだ。これはぼくの感じた”松林”だが、たぶん、観る人によって、いろいろなことを感じさせてくれるのだろう。芭蕉の名句に”さまざまなこと思いだす桜かな”があるけれど、桜をこの松林に置き換えてもいいかとも思う。そんな、すばらしい作品だった。

これで、一気に水墨画フアンになった。長谷川等泊は、自分は雪舟の後継であると、画系までつくり雪舟六代と名乗っていたそうだ(笑)。ぼくは、今、初代より六代の方が好きですよ、といえる。

前回紹介した”萩芒図屏風”、 ”楓図壁貼付”、”柳橋水車図屏風”は第4章に、”山水図襖”は第6章に入っている。

等伯の恩人ともいえる、二人の肖像画。左は日通上人。右は千利休。日通上人は堺の豪商の家系で、茶道にも通じていた。等伯を千利休に近づけさせた。さらに秀吉にも認められ、大きな仕事を任されるようになったのだった。

この展示室に入ったときは度肝を抜かれた。突如、大涅槃図が目の前に現れたのだ。高さが10メートル、幅が6,7メートルある。こんな大きな仏涅槃図は、はじめてみた。26歳で亡くなった息子の久蔵の七回忌のとき作成したもので、裏面には、日蓮聖人や本法寺の歴代住職のほか、等伯の祖父母や養父母や久蔵たちの名前が記されているとのことだ。彼自身、日蓮宗の宗徒で、これは本法寺に寄進された。仏陀の入滅に、悲しむ人々のほか、動物たちの悲しむ姿もていねいに描かれている。

等伯は動物好きらしい。こんな可愛い親子ザルがいた。中国の水墨画家、牧谿の作品を模して描いたそうだが、牧谿の中国風のお猿さんをしのぐほどの、”大和の可愛いお猿さん”の傑作となった。

ぼくが、水墨画に関心をもつようになったのは最近のことで、若いときは雪舟のどこがいいのかと思っていた(笑)。年をとってきたせいかもしれない。

そして、この展覧会のラストを飾る水墨画で、”久々の満塁逆転ホームラン(三枝の古いギャグ)”的感動を受けた。”松林図屏風”。左隻の右上に雪山らしきものがあるだけで、あとは、二十本ほどの松だけという単純な構成。松林には深い霧が漂っている。真近な松は力強く、遠くの松はほのかに消え入るような気配で描かれている。近くの松でも、幹など途中で消えて、また現れたりしている。絵というより書という風情だ。

それが何故こんなにも惹きつけるのだろうか。なぜこんなにもいつまでも立ち尽くしたいほどの感動を与えるのだろうか。なんという静けさだろう、なつかしさだろう、かなしさだろう、小林秀雄ではないけれど、”疾走するかなしみ”が松林の中からきこえてくるようだ。これはぼくの感じた”松林”だが、たぶん、観る人によって、いろいろなことを感じさせてくれるのだろう。芭蕉の名句に”さまざまなこと思いだす桜かな”があるけれど、桜をこの松林に置き換えてもいいかとも思う。そんな、すばらしい作品だった。

これで、一気に水墨画フアンになった。長谷川等泊は、自分は雪舟の後継であると、画系までつくり雪舟六代と名乗っていたそうだ(笑)。ぼくは、今、初代より六代の方が好きですよ、といえる。