おはようございます。

東博の初春恒例のイベント”博物館に初もうで”に今年も行ってきました。いつも、二日か三日に出かけるが、今年は四日。やっぱり三が日に行けばよかった、玄関前の和太鼓や獅子舞がなく、華やかさに欠けた。でも、玄関の門松風生け花がお正月らしさを演出していた。

本館に入ると、大階段の向こうに、特大の正月生け花が迎えてくれる。

池坊・蔵重伸氏の作。

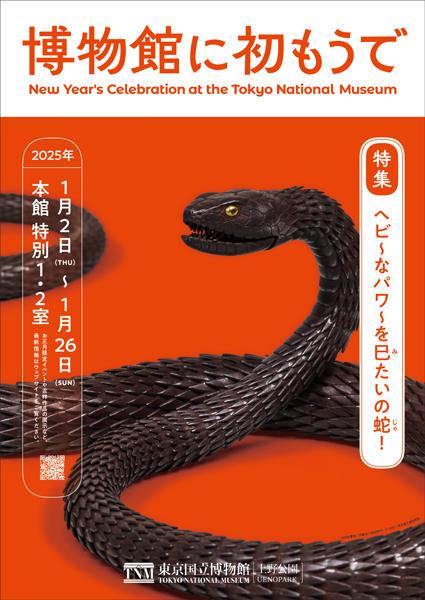

二階に上がると、両脇の部屋で、今年の干支、蛇がからんだ作品がずらりと、ヘビーなパワーを放っている。

先ず、ポスターにもある自在蛇置物(宗義作 昭和時代・20世紀)本物みたい。大小合わせて222個の部材からなる自由に動かせる「自在置物」。別にこれの3D複製品で自動の蛇が展示してあり、まさに生きているみたい。

これは地中海東部出土のガラス容器。

今日から始まる大河ドラマ、蔦重に絡めたのかどうか、歌麿の浮世絵。蛇がにょろにょろ。この蛇も自在玩具で、娘さんもわらっておどろいている。

蛇の目傘。勝川春草の相合傘。

この陣羽織の模様も蛇の目。

重文 十二神将立像(巳神)京都・浄瑠璃寺伝来 (鎌倉時代・13世紀) 薬師如来が従える十二神将のうちの巳神。

頭上にとぐろを巻く蛇が。

弁財天坐像 鎌倉時代13世紀

とぐろを巻いた蛇の身体に老人の顔を持つ宇賀神を頭上にいただく。

胆松に白蛇 渓斎英泉筆 江戸時代・19世紀 朝日を浴びて、弁天様の使いとされるめでたい白蛇が松の木に絡む、元旦にふさわしい浮世絵。ヘ

清水寺縁起絵巻(下巻)土佐光信 どこに蛇?

ここに。

能衣裳白地鱗模様 鱗模様の衣裳は龍や蛇の役に象徴的に用いられる。

素戔嗚尊すさのうのみこと 歌川豊国 素戔嗚尊が八岐大蛇を退治する場面

ドイツ十九世紀の飾り皿。

深鉢型土器 (縄文時代)どこに蛇?

ここに。

蛇体把手(縄文中期)

冠断片(ガラス) エジプト 前8世紀

山本 芳翠 エデンの園 ヘビは何処?

ここです。

楽しい蛇展示でした。

東博の正月展示といえば、国宝室独占、長谷川等伯の松林図屏風。相変わらずの人気。

思い出すのは2021年正月、奇跡の一枚。たった一人で鑑賞!コロナ殿のおかげ。

物悲し気な松林。

〆は明るく、キティちゃん。まだやっていた。

写真撮影の行列。

月と金星、大接近(1/4夕方)

五日月(元旦からお月見4連勝)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!