おはようございます。

もう赤穂浪士の討ち入りの日は過ぎてしまったが、先日、東博の浮世絵室で広重の16枚からなる忠臣蔵シリーズを見てきたので、ここに記録しておこうと思う。

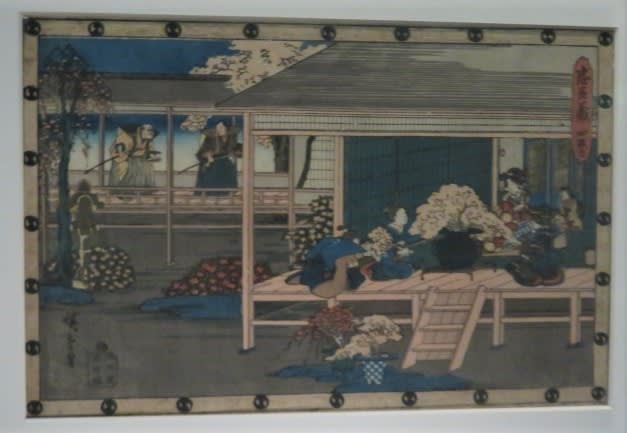

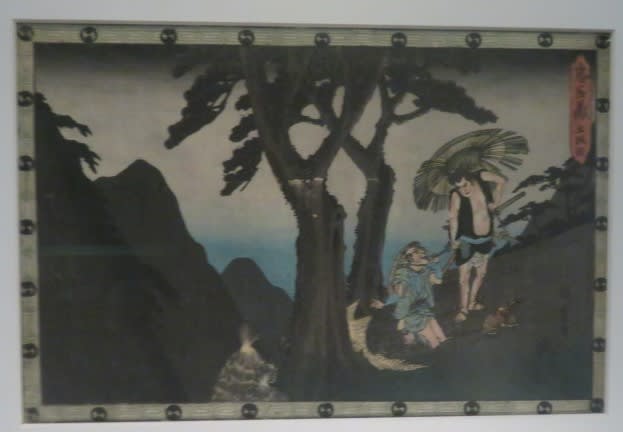

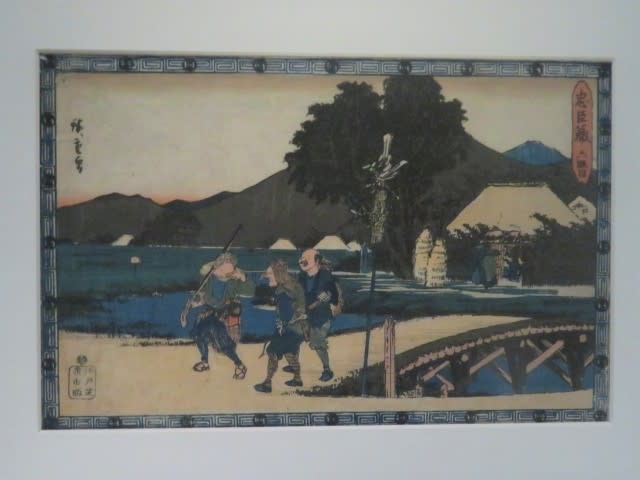

広重は、10種に及ぶ”忠臣蔵”の揃物を描いたということだが、本シリーズが最高傑作と評価が高い。二つ巴を雷紋でつないだ枠の中に各段場面を描いているのだが、我々に馴染みのある討ち入りとその後の十一段目を六図にしている。

元禄赤穂事件と呼ばれるこの事件は、江戸時代以降、”仮名手本忠臣蔵”として演劇化され、歌舞伎や人形浄瑠璃の演目として人気を集めた。武家社会の事件を上演することが禁じられたので、太平記の時代を舞台とし、登場人物の名前を変え、さまざまな脚色がなされて演じられた。

登場人物の名前も浅野内匠頭は、赤穂藩の名産である”塩”にかけて、塩冶判官(えんや はんがん)。吉良上野介は、高家肝煎(官職)であったことから、高師直(こうの もろのう)、大石内蔵助は、大星由良助、息子の大石主税は、大星力弥(おおぼしりきや)。討ち入りに加わらず不忠臣とされた大野九朗兵衛が、斧九太夫(おのくだゆう)、息子が斧定九朗。浅野内匠頭の正室阿久利は、顔世御前(かおよごぜん)、大坂の義商天野屋利兵衛は、天川屋儀平となっている。

忠臣蔵(広重)全16図

忠臣蔵 大序 新田義貞着用の兜を見極めるため、塩冶判官の妻かほよ御前が直義の前に呼ばれる。場面は鶴岡八幡の境内、画面左脇には大銀杏の木が見える。石段にはかほよ御前、そのすぐ左下には仕丁ふたりが、兜を収めた唐櫃を抱えて運ぶ。

忠臣蔵 二段目 塩冶判官の使者として、大星由良助の息子、力弥が若狭之助の館を訪れた。使者の役目を終え帰ろうとする力弥、それを見送る加古川本蔵の娘小浪。

三段目 師直と伴内主従の前に現われた本蔵は、様々の進物を並べる

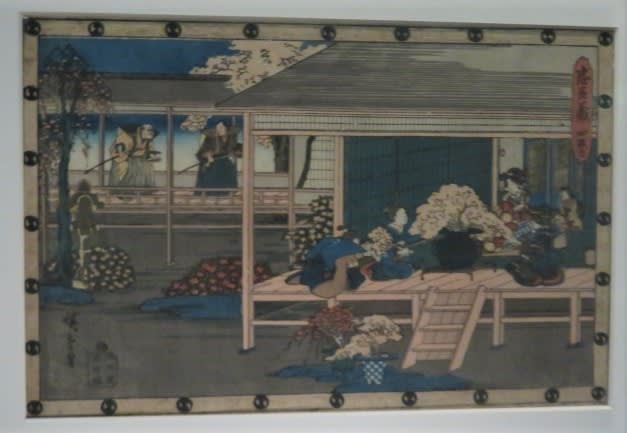

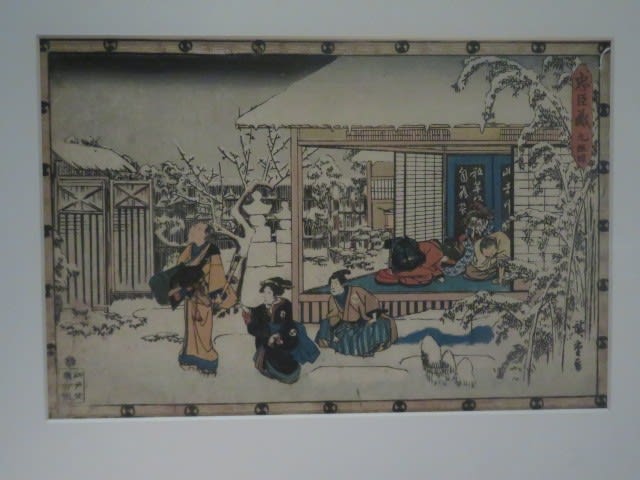

四段目 ”花籠”の場面。かほよ御前が夫判官のために花を誂えているところに、原郷右衛門と斧九太夫が参上する。

五段目 京に程近い街道筋、老人から金を奪おうとする定九郎。

六段目 画面手前には与市兵衛の死骸を届けて帰る猟師たち、画面右奥には勘平の住いに二人の侍、千崎弥五郎と原郷右衛門が訪れているのが描かれる。

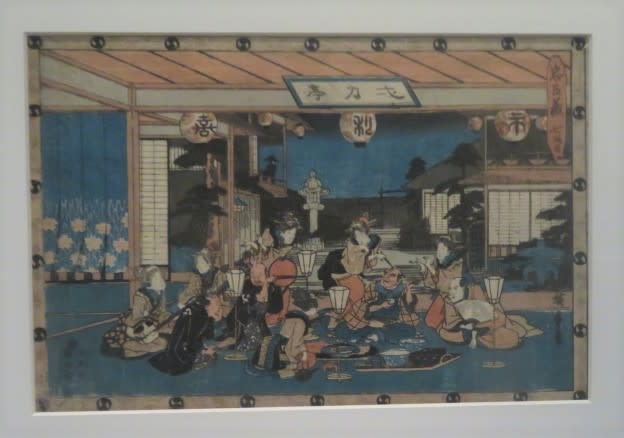

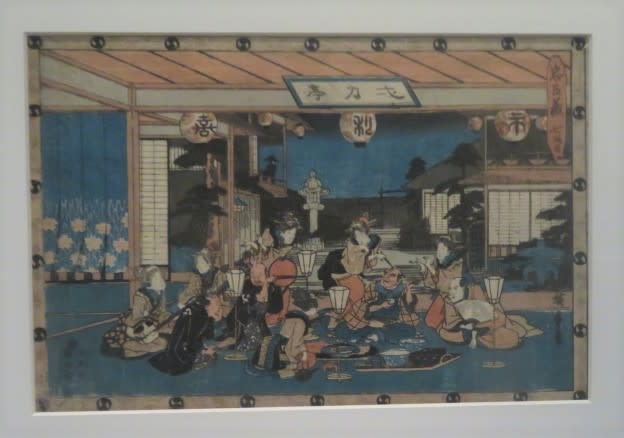

七段目 九太夫と酒を飲む由良助。そのまわりを仲居や幇間が取り巻く。

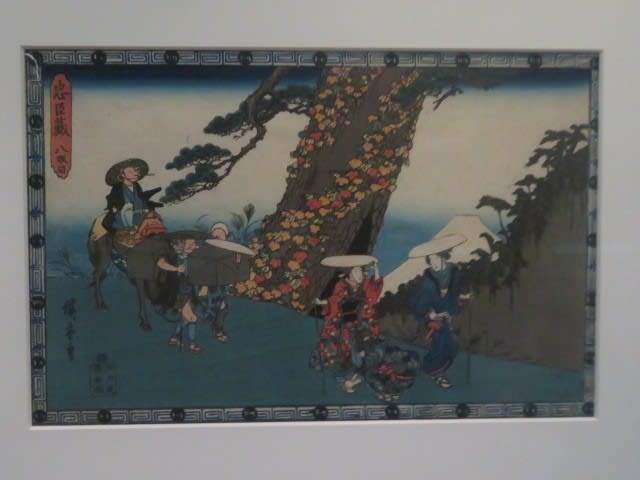

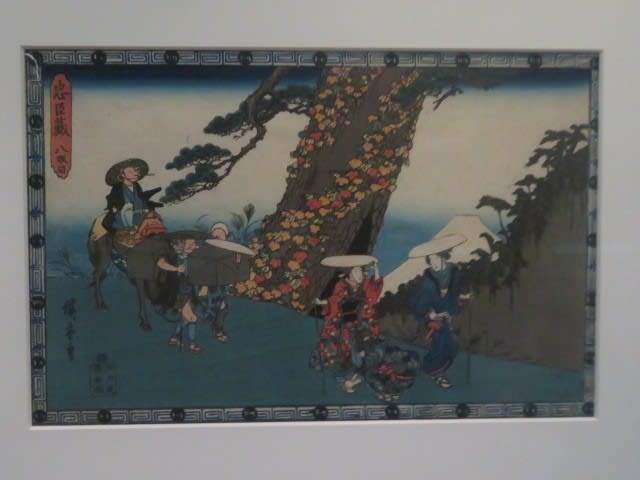

八段目 戸無瀬と小浪は京山科に居る力弥のもとへと、東海道を歩いて向う。

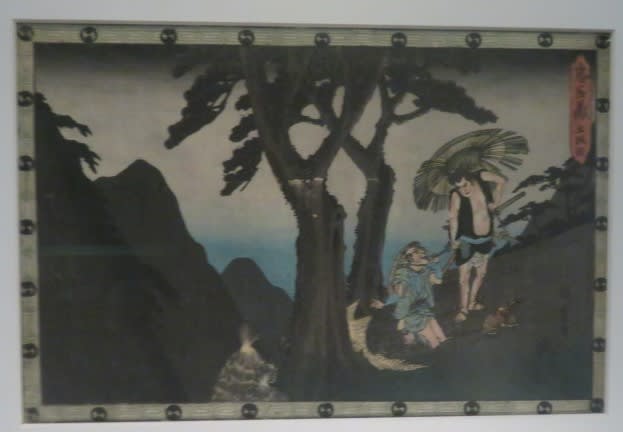

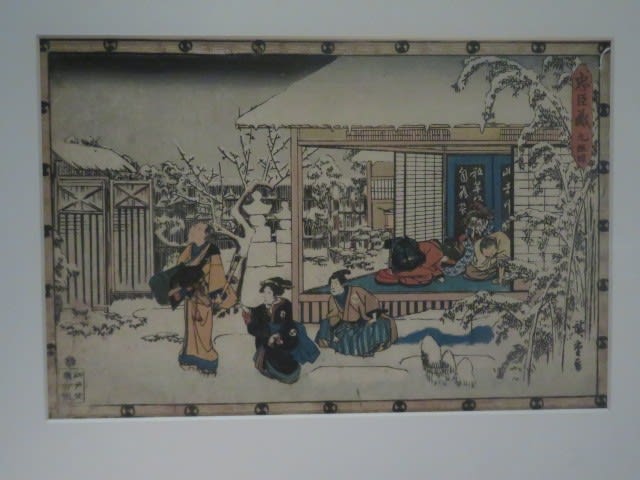

九段目 事切れようとする本蔵をあとに、その袈裟や編笠で虚無僧に変装し、堺へと立つ由良助。画面奥には雪で作ったふたつの五輪塔が見える。

十段目 由良助たちのために武器防具を手配する天河屋義平の店に、捕り手が踏み込もうとする。

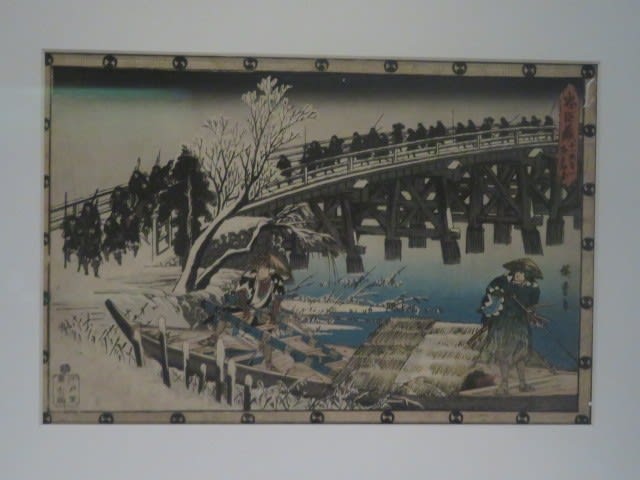

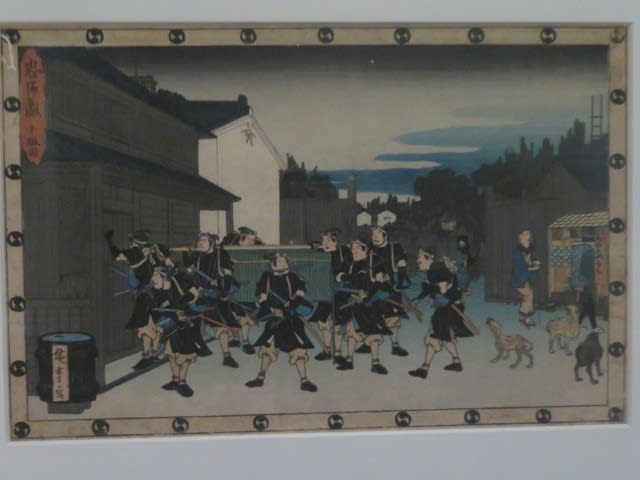

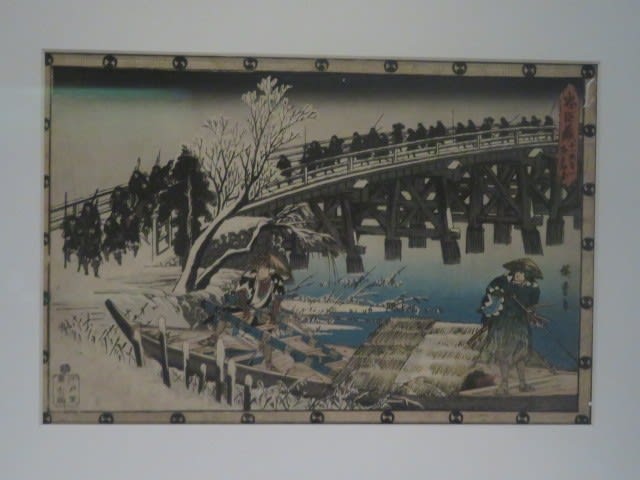

十一段目 夜打押寄 義士一党が夜陰に乗じて両国橋を渡ってくる。画面の手前、川岸に停泊させた舟の上では、2人の同志が隠し置いていた梯子や提灯、大槌を取り出している。

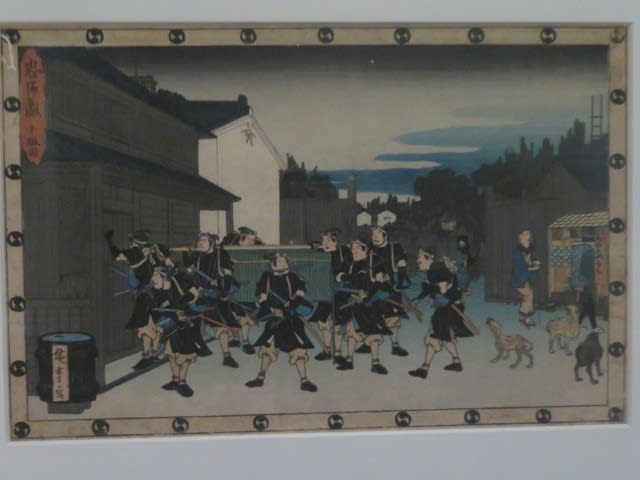

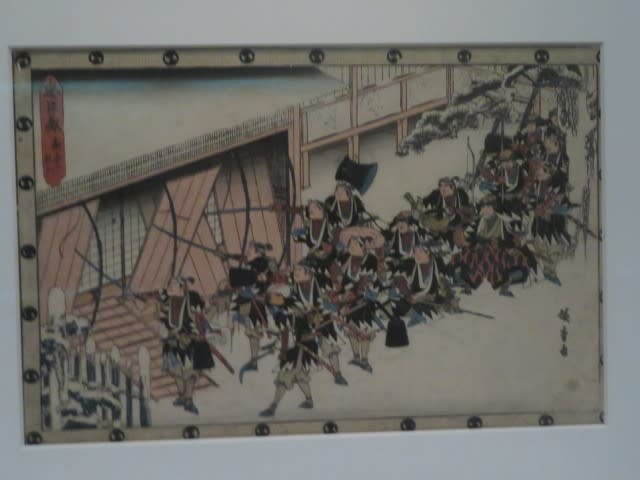

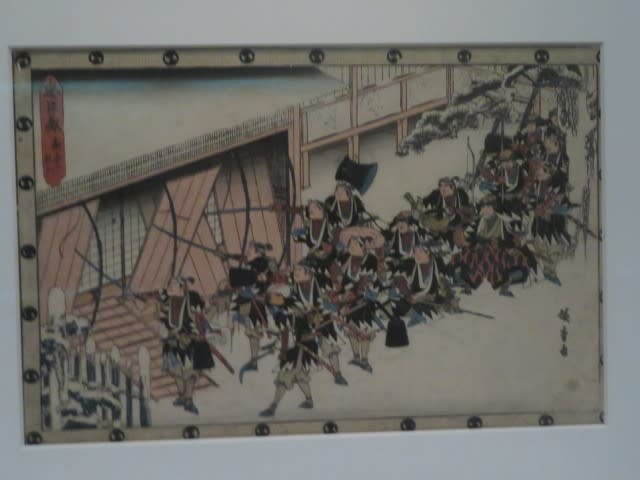

夜打二 乱入 屋敷内への乱入の場面。

夜打三 本望 炭小屋に隠れていた師直を見つけ出し、本望を達する。

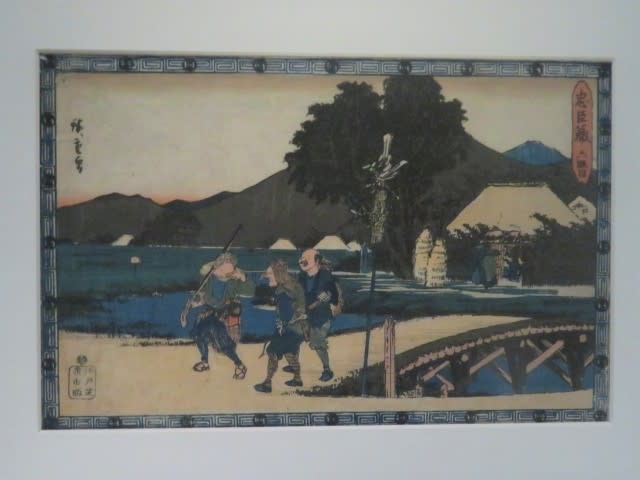

夜打四 引取 引揚げの途中、辻番の者たちから事情を尋ねられる。

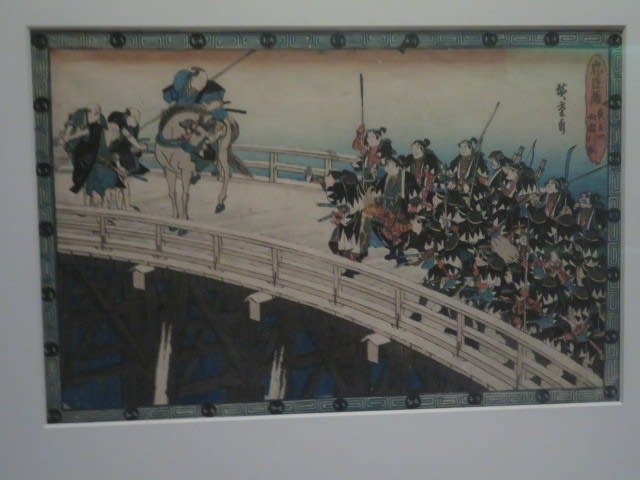

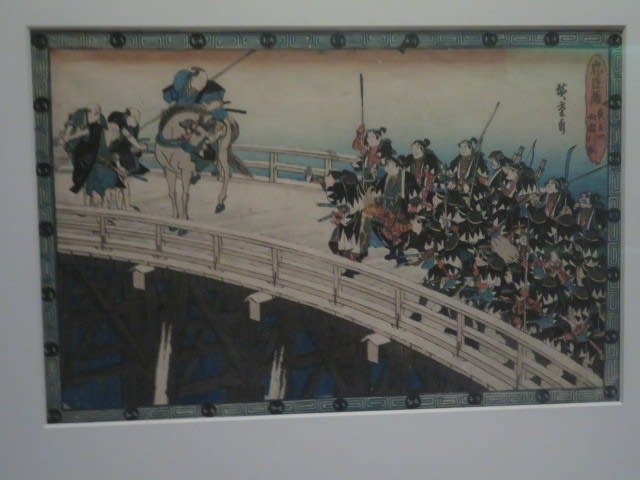

夜打四 両国引取 両国橋上で、馬上の桃井若挟之助が義士一党の歩みを押し留めるところ

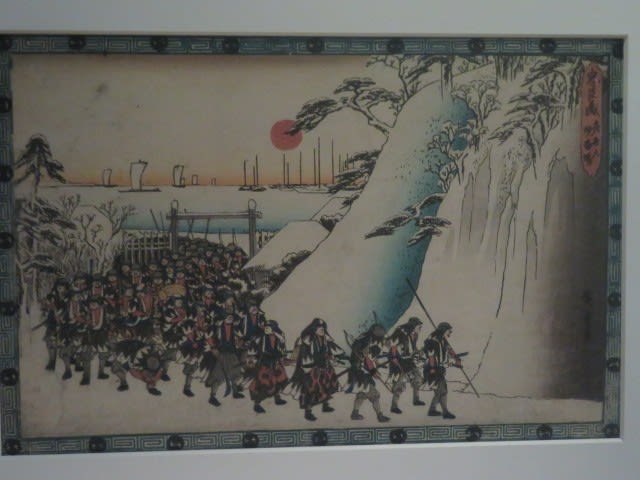

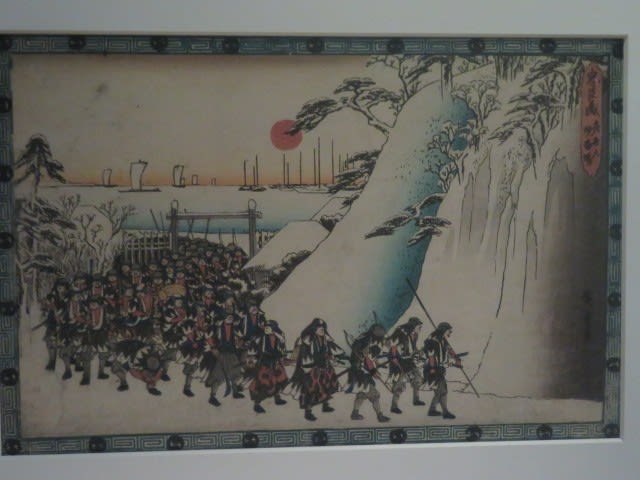

夜打六 焼香場 一党が亡君菩提所の入口までたどり着いたところである

とくに前半は分かりにくいが、仮名手本忠臣蔵のあらすじを読みながら、絵を見ると、納得できる。

東博の常設ではこの日も宝物がいっぱい。その一部。

酒井抱一 夏秋草図屏風(江戸時代)

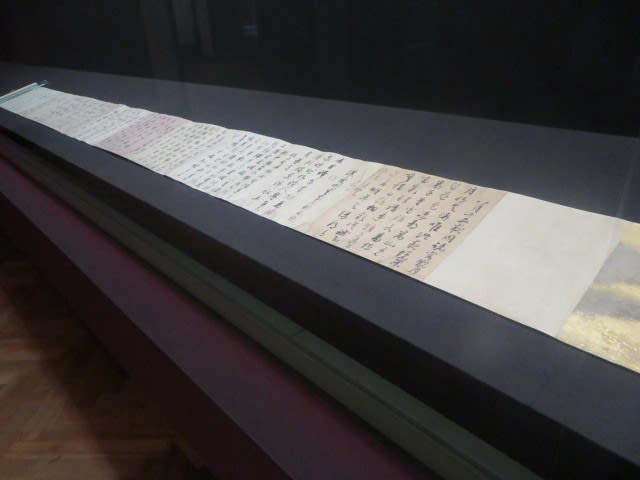

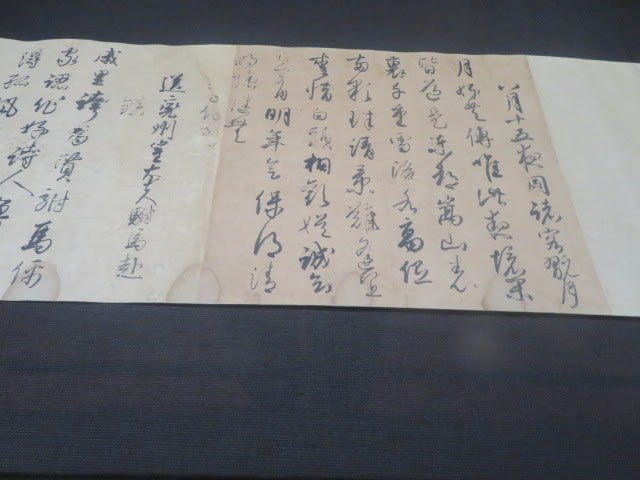

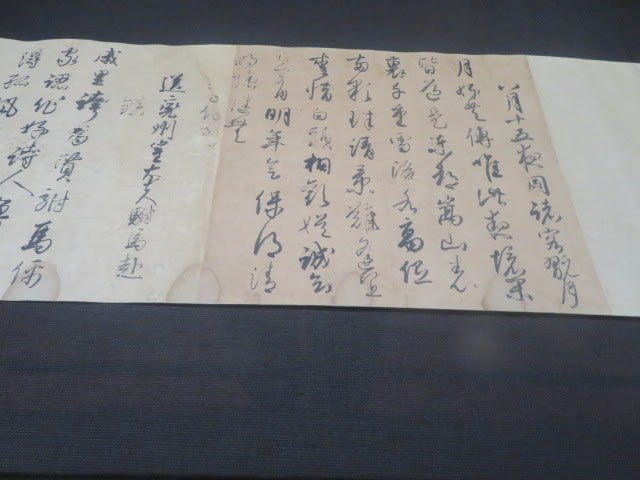

国宝 白氏詩巻 藤原行成 (平安時代)

みみずく土偶(縄文時代)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!