こんばんわ。

ぼくもたまには映画を観る。最近では”ゴジラ-1”、その少し前は宮﨑 駿監督の”君たちはどう生きるか”。どちらも面白かったが、国際的にも高く評価され、いろいろな映画賞を受賞したり候補になっている。最近、鎌倉銀河上映会の映画を見た。この会は毎月ほぼ2回、定評のある映画を近くの鎌倉芸術館で上映している。

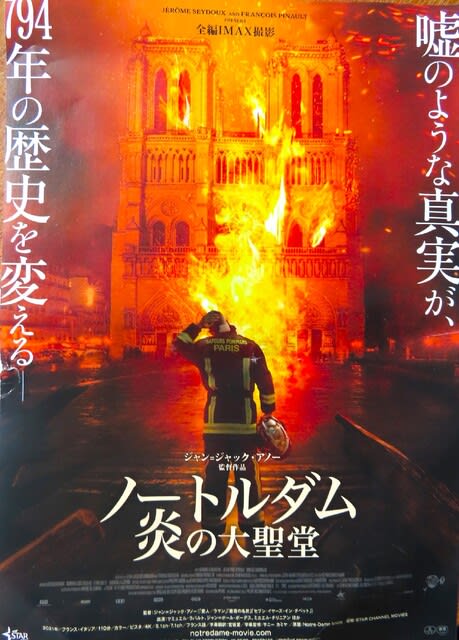

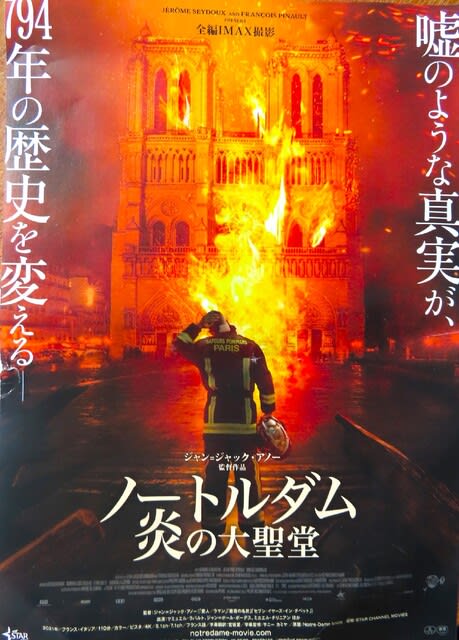

先週は”ノートルダム・炎の大聖堂”(ジャン=ジャック・アノー監督)だった。この映画も評価が高く、セザール賞・視覚効果賞を受賞している。なお、ゴジラはアカデミー”視覚効果賞”にノミネートされている。

屋上まで登ってパリの街を眺めたこともあるノートルダム寺院が燃えているというテレビニュースを見たときは仰天した。燃え盛る寺院をセーヌ河畔から祈るような思いで見つめている人々の姿も印象に残っている。2019年4月15日のことである。それが映画になった。2023年4月に公開されたが、それは見逃し、今回、半年後に観る機会を得た。

大聖堂でのミサの最中に火災警報機が鳴るが、関係者たちはいつもの誤作動だと思い込んで素早い対応を取らなかった。そのために炎が広がり、消防隊が駆けつけた時は燃え盛っていた。敢然と聖堂内に突入し、消火に挑む消防士たち。炎のリアリティーが半端ない。同型のセット建造物(身廊の大部分、螺旋階段、屋外の通路、北側翼廊の梁、巨大な鐘楼の内部など)を燃やして撮影したものに、火災時の実写フィルムを組みあわせている。

監督は「映画の目的は、大聖堂で大火災が発生した原因を追究することではなく、どのように大聖堂が救出されたのかを描くことにある」と語っていて、驚異的な勇敢さで困難を乗り越え、偉業を成し遂げた消防士たちに焦点を合わせている。

大聖堂陥落も時間の問題となり、もう消防士の突入は死を覚悟しなければならない。こんな中、勇敢に立ち向かった消防士たちの二つのエピソードが紹介される。一つは大聖堂の至宝、キリストのいばらの冠救出作戦。保管庫の開け方を知る関係者を同伴して燃え盛る聖堂内へ突入。もう一つは、大聖堂の命、鐘楼を守るため周辺の消火に立ち向かう3名の消防士。はらはらさせたが、いずれも救出に成功する。

実写フィルムでマクロン大統領も出演。火事に駆けつけたが、対応にはダミーを出しておけと、消防団からは嫌がられる。原発事故に駆けつけた誰かさんを思い出す(笑)。でも決死の突入には大統領の許可が必要なので、それなりの役割はあった。

映画『ノートルダム 炎の大聖堂』予告解禁 2023年4月7日(金)公開【STAR CHANNEL MOVIES】

悲しい火災事故ではあったが、映画としてはとても面白かった

・・・・・

先日、見た”杏の世界遺産散歩inパリ”で紹介されたノートルダムの雄鶏のこと。この火災前は高さ96メートルの尖塔のてっぺんにあった。

火災で塔は倒れたが、火災の翌日、瓦礫の中から雄鶏は救い出された。

青銅製の雄鶏。

この像の内部には、いばらの冠の一部、サン ドニとサン ジュヌヴィエーヴの遺物が納められている。これら 3 つの重要な遺物は、新しい金色の雄鶏像に移された。翼は炎をモチーフにしている。

建築家ビルヌーブ氏は、新しい雄鶏像の”火の翼”は灰からの再生の象徴である、と述べる。内部には、ノートルダム大聖堂再建の取り組みに携わった約 2.000 人の名前を記録した文書が収められた筒も含まれているとのことだ。

金色の鶏の像は、ノートルダム大聖堂の鐘楼の頂上に掲げられている。大聖堂修復はパリ五輪までに完了し、24年12月には再開する予定とのこと。5年近くになる。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

ラ・フランス(マティス)