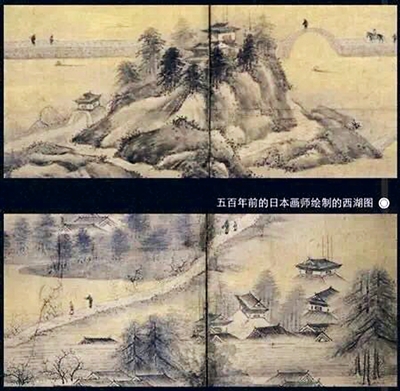

杭州が日本文化に大きな影響 至る所で見られる西湖の縮図

今から500年前の冬の初め、59歳だった室町時代の禅僧・万里集九は、江戸城を離れて、鎌倉へ行き、六浦(金沢)名刹・称名寺を訪れた。その目的は、中国杭州にある西湖から移植された梅を見るためだったと言われている。杭州日報が報じた。

万里集九

元(1271-1368年)や明(1368-1644年)の時代にかけて、日本の禅僧約400人が中国へ渡り、その多くが、杭州へ行った。しかし、当時、 中国への「留学」は決して容易でなく、ほとんどの日本の僧侶が、西湖に行って自分の目で詩に頻繁に出てくる絶景を見ることはできず、ただそれを想像するし かなかった。

五山禅林の禅僧だった万里集九もその一人で、西湖を訪れたことはなく、ただ、西湖の情景に思いを馳せるのみだった。

「五山」とは、中国の南宋時代(1127-1279年)における寺格の一つで、禅寺を五山の最上位に置き、政府が住持(住職)を任命する。鎌倉幕府時代の 日本にもこの寺格があり、「五山十刹」の禅僧がいて、高待遇を受けていた。そして、禅や漢詩を研究する漢文学に参加し、禅宗を通して中国文学に触れ、「五山文学」が生まれた。

「五山文学」の代表的な人物が万里集九。称名寺に来た万里集九は、梅の花がまだ咲いていなかったため、すぐに帰って行ったとされている。

その後、それを知った鎌倉の建長寺の僧侶も称名寺へ行き、梅の花を摘み、江戸城へ送った。万里集九はそれを生まれ故郷の美濃国へ持っていき、梅の花のために枝を描いた。梅の花を見て、杭州の孤山へ行き、詩人・林逋と一緒にそれを見ることを思い描いていたのだ。

日本の文化の西湖に対するあこがれは、今の日本の多くの都市でも見ることができる。例えば、東京の小石川後楽園、旧浜離宮恩賜庭園、広島市の縮景園、和歌山市の養翠園、水戸市の千波湖などがあり、どれもが西湖の縮図だ。

「人民網日本語版」2015年11月26日

西湖の小型遊覧船。撮影・おおはしみつる

西湖の小型遊覧船。撮影・おおはしみつる