会場は、東京ドーム。

初日は下見のつもりなので、JR飯田橋で降りてホテルに荷物を預け、

まずは腹ごしらえ。

足慣らしに「小石川後楽園」に行きました。

●小石川後楽園|公園へ行こう!

「小石川後楽園」は都会の真ん中にあると思えないくらい、落ち着いた日本庭園。

東京ドームのすぐとなりです。

世界らん展日本大賞2009

日程2009年2月14日(土)~2月22日(日) 一般公開=9日間

公開時間: 午前10時00分 ~ 午後5時30分 [入場は午後4時30分まで]

※14日のみ20:30まで公開延長(入場は19:30まで)

展示総株数 約3,000種 100,000株

•[前売券] ¥1,800 / [当日券] ¥2,000

•[イブニングチケット] ¥1,500(当日券販売窓口にて当日分のみ15時より販売)

「小石川後楽園」で割引券をもらったので[イブニングチケット]に並ばずに、

3時前から終了の5時30分までらんを見ていました。

今日も行くので、報告は帰ってからあらためてします。

応援クリック

してね

してね

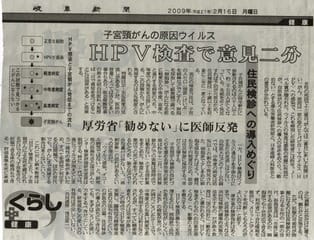

昨日、出がけに読んだ「子宮頸がんの原因ウイルスHPV検査で意見二分」の

記事を切り抜いて、新幹線の中で読みました。

子宮頸がんの原因ウイルス

HPV検査で意見二分

住民検診への導入めぐり

厚労省「勧めない」に医師反発

女性のがんは増えているのですが、治療法も日進月歩。

乳がんの新聞記事もいっしょに紹介します。

| 乳がん:増殖・転移抑制のたんぱく質発見 筑波大教授ら 毎日新聞 2009.2. 9 乳がんの増殖だけでなく転移も強く抑制するたんぱく質を、柳沢純・筑波大教授らが見つけた。増殖と転移を同時に防ぐことができる新しい治療薬の開発が期待される。8日付の英科学誌ネイチャー・セル・バイオロジー電子版に掲載された。 研究チームは、標的となるたんぱく質に付着して分解を促す性質を持つ「CHIP」と呼ばれるたんぱく質に注目。マウスに乳がん細胞を移植する実験では、移植の約3週間後、CHIPの量が少ないマウスは乳がん細胞が大きな腫瘍(しゅよう)を作り、盛んに転移した。 一方、CHIPの量を多くすると、腫瘍の形成と転移を抑えることができた。実験から、CHIPは乳がんの転移を進めるたんぱく質「SRC-3」など、多くの乳がん悪性化たんぱく質を標的にすることも突き止めた。 CHIPは、乳腺以外の正常な細胞にも存在するため、乳がん以外のがんでも悪性化を抑えている可能性があるという。また、死亡するがん患者の9割は転移が原因とされる。柳沢教授は「転移の問題を解決することは大きな課題だった。CHIPの働きを高める技術を開発し、さまざまながん治療に結びつけたい」と話す。【石塚孝志】 (毎日新聞 2009.2. 9) |

中川恵一・東京大准教授(放射線科)が、

がん患者の<死生観>についての調査もしています。

医師と患者の命に対する価値観にも違いがあるようです。

自分の命なんだから、「あきらめない」のはとうぜんですね。

| <死生観>がん患者「死後の世界」信じる割合低く 東大調査 2009年1月14日(水) 毎日新聞 がん患者は一般の人に比べて、死後の世界や生まれ変わりなどを信じない傾向が強いことが、東京大の大規模調査で明らかになった。また「望ましい死」を迎えるために必要なこととして、がん患者が健康時と変わらない生活を望んだのに対し、医師や看護師がそれを期待する割合は低く、認識の差も浮き彫りになった。 調査は、がん患者の死生観を知るため東京大の研究チームが昨年1月から1年間かけて実施。東大病院放射線科に受診歴がある患者310人と同病院の医師109人、看護師366人、無作為抽出した一般の東京都民353人の計1138人が協力した。患者は75%が治療済みで、治療中の人は20%だった。 「死後の世界がある」と考える人の割合は一般人の34.6%に対しがん患者は27.9%、「生まれ変わりがある」は一般人29.7%、患者20.9%で、患者の割合が目立って低かった。生きる目的や使命感を持つ割合は患者の方が一般人より高く、「自分の死をよく考える」という人も患者に多かった。 「望ましい死」に関しては、患者の多くが健康な時と同様の生活を理想とし、「(死ぬまで)身の回りのことが自分でできる」(93%)「意識がはっきりしている」(98%)--などを望んだ。一方、医療関係者はこれらについての期待がそれぞれ30~40ポイント低かった。また、「さいごまで病気とたたかうこと」を望む患者が8割に達したが、医師は2割にとどまった。 調査をした中川恵一・東京大准教授(放射線科)は「がん患者は死と正面から向き合っているようだ。望ましい死に対する認識の差は、医師らが終末期の現実や治療の限界を知っているのに対し、患者は死の経験がないため生じるのだろう。生きている時間を大切に過ごしたいという患者の思いに応える医療が必要だ」と話す。【永山悦子】 (毎日新聞 2009.1.14) |

中川恵一さんの本は、何冊か読んでいるのですが、

こんな連載もしていらっしゃいます。

| Dr.中川のがんを知る:実践編64 「遺伝病」は誤解 毎日新聞 2009年1月27日 ◇生活習慣が大きく影響 がんは、簡単に言えば、遺伝子(DNA)の複製の失敗が原因です。遺伝子の複製ミスによってキズが積み重なり、「死なない細胞」が生まれます。そして、これを免疫機能が取り逃がして生き残った、たった一つのがん細胞が10年以上の時間を経て、検査で確認できる「がん」になります。 「遺伝子がかかわる」といっても、がんは「遺伝病」とは言えません。DNAの複製失敗、免疫の取りこぼし、というミスが重なった結果できる病気です。このミスの確率を左右するのは、喫煙、食生活、運動などの生活習慣です。特に、たばこは最もミスを誘発する要因です。たばこを吸わず、野菜中心の食事に心がけ、お酒や塩分を控えて、定期的に運動すれば、がんになるリスクを半分くらいにまで下げられます。このため、がんは「遺伝病」ではなく、「生活習慣病」と言えます。 ところが、社会には「がんは遺伝する」という誤解がまだあります。確かに、一家そろって、がんになった例は珍しくありません。たとえば、ご主人が家の中でたばこを吸えば、本人だけでなく家族もがんになる可能性が高くなります。そもそも、日本人の2人に1人ががんになりますから、3人家族の全員ががんになる確率は、計算の上では8分の1になり、珍しいわけではありません。 ハワイに移民した日本人の子どもたちは、2世、3世になるにしたがって、胃がんが減り、乳がんや前立腺がんといった欧米型のがんが増えます。ブラジルに移民した場合には、胃がんはあまり減らず、乳がんや前立腺がんもそうは増えません。ブラジルの食生活が欧米より日本に近いためです。人種や遺伝より生活の方が、がんの発症に影響を与えるのです。 また、一卵性双生児はまったく同じ遺伝子を持って生まれますが、2人が同じがんになる確率は10%程度です。もし、がんが遺伝病で、親からもらった遺伝子によってどんながんになるか決まっているのであれば、一卵性双生児には同じがんができるはずです。がんは生活習慣病なのです。(中川恵一・東京大付属病院准教授、緩和ケア診療部長) (毎日新聞 2009年1月27日) ------------------------------------------------------------------ Dr.中川のがんを知る:実践編65 全体の5%「家族性腫瘍」 毎日新聞 2009年2月3日 ◇抑制遺伝子に突然変異 がんは、基本的には遺伝する病気ではありません。しかし、非常にまれですが、遺伝的な理由によってがんができやすい家系があります。こうしたがんは、全体の5%程度で、「家族性腫瘍(しゅよう)」と呼ばれます。 がんは、DNAが複製されるときのコピーのミスによって、遺伝子にキズがつくことが原因です。がん発生に関する重要な遺伝子に「がん抑制遺伝子」があります。これは、体の細胞ががんになるのを防ぐ働きを持ちます。 私たちのDNAは、父から半分、母から半分を受け継ぎますから、がん抑制遺伝子も二つ持っていることになります。がん抑制遺伝子が二つともキズつくまでには、長い年月がかかりますので、がんは高齢者の病気といえます。 ところが、家族性腫瘍の患者の遺伝子を調べると、片方のがん抑制遺伝子に生まれつき突然変異があるのです。この突然変異は、すべての細胞にありますから、残る一つのがん抑制遺伝子にキズがつくと、がん抑制遺伝子が二つとも働かなくなり、がんが発生します。 矛から身を守る盾が、普通は2個あるのに、生まれつき1個が壊れていて、1個しか使えないようなものと言えます。このため、家族性腫瘍の場合、若いときにがんができ、多くの臓器にがんが発症する傾向があるのです。 この変異したがん抑制遺伝子は、親から子へと受け継がれます。両親のどちらかに突然変異がある場合、次の世代に受け継がれる可能性は50%ですから、子どもが4人いると、2人が変異したがん抑制遺伝子を持って生まれる計算になります。 ただし、変異したがん抑制遺伝子を持っていても、がんにならないこともあります。一方、がん抑制遺伝子が二つとも正常でも、がんができることもあり、家系の特定は困難です。 こうした家族性腫瘍は、大腸がん、乳がん、卵巣がんなどに見られますが、あくまで例外で、多くのがんは「生活習慣病」です。がんにならない生活をして、なっても検診で早期に見つけることが大切です。(中川恵一・東京大付属病院准教授、緩和ケア診療部長) 毎日新聞 2009年2月3日 |

最後まで読んでくださってありがとう

「一期一会」に

クリックを

クリックを

明日もまた見に来てね

明日もまた見に来てね