朝日新聞の夕刊に、びっくりするような記事が載っていました。

日本気象学会が会員の研究者に、

放射性物質の拡散予測の公表の自粛を求める通知を出していた、とのこと。

市民には、「よらしむべし、しらしむべからず」と言うことでしょうか。

開いた口がふさがりません。

9時のNHKニュースでも、「健康被害がまったくないというわけではなく」、

「外部被ばくと内部被ばくの放射線の積算量でがん発生リスクの可能性」と、

安全神話コールをくつがえす報道をしていました。

やっと、重い口を開いたということでしょうか。

とはいえ、取り上げていたのは半減期の短いヨウ素131だけで、

セシウムや他の放射性核種の複合被ばくには言及なし。

やっぱりもう自衛するしかない!

原発から放出された放射能は、同心円的に広がるのではなく、

風に吹かれて飛散し、風下地帯にやってきます。

ということで、

前にも紹介した「ドイツ気象局」の放射能拡散予測の登場です。

3月29日は西から東の風でしたが、

4月3,4,5日は、北西から南東の風で広い範囲ににひろがっています。

放射能拡散予測(ドイツ気象局)

4月3日の予測

4月4日の予測

4月5日の予測

3月29日

応援クリック してね

してね

本文中の写真をクリックすると拡大します。

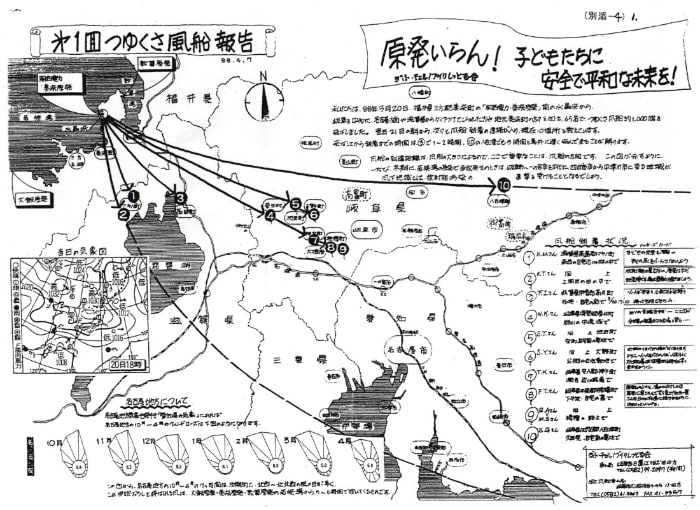

福井の原発銀座の常時風下地帯に住むわたしたちは、

チェルノブイリ原発事故が起きた2年目の1988年春、

福井県の美浜原発から、2000個の風船を飛ばしました。

バス2台をしたてて、岐阜から美浜原発原発まで行ったのですが、

飛ばした風船は風に乗って、わたしたちが帰るよりも早く、

岐阜県内各地で拾われていました。

そのときの記事は、昨年、「ストップ・ザ・もんじゅ!」の記事に載せたのですが、

あらためて、当時のチラシと新聞を紹介します。

藤波心という13歳の少女のブログです。

ぜひ読んでみてください。

おとなたちの「風評被害」という欺瞞に対する、痛烈な批判です。

批難覚悟で・・・(藤波心オフィシャルブログ「ここっぴ-のへそっぴい」)

南ドイツ新聞 原発周辺のガンの危険性(安藤 多恵子/市民エネルギー研究所

(翻訳協力)田代 和温「地球号の危機ニュースレター」No.331(2008年1月)掲載

最後まで読んでくださってありがとう

クリックを

クリックを

記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。

明日もまた見に来てね

日本気象学会が会員の研究者に、

放射性物質の拡散予測の公表の自粛を求める通知を出していた、とのこと。

市民には、「よらしむべし、しらしむべからず」と言うことでしょうか。

開いた口がふさがりません。

9時のNHKニュースでも、「健康被害がまったくないというわけではなく」、

「外部被ばくと内部被ばくの放射線の積算量でがん発生リスクの可能性」と、

安全神話コールをくつがえす報道をしていました。

やっと、重い口を開いたということでしょうか。

とはいえ、取り上げていたのは半減期の短いヨウ素131だけで、

セシウムや他の放射性核種の複合被ばくには言及なし。

やっぱりもう自衛するしかない!

原発から放出された放射能は、同心円的に広がるのではなく、

風に吹かれて飛散し、風下地帯にやってきます。

ということで、

前にも紹介した「ドイツ気象局」の放射能拡散予測の登場です。

3月29日は西から東の風でしたが、

4月3,4,5日は、北西から南東の風で広い範囲ににひろがっています。

放射能拡散予測(ドイツ気象局)

4月3日の予測

4月4日の予測

4月5日の予測

3月29日

応援クリック

本文中の写真をクリックすると拡大します。

福井の原発銀座の常時風下地帯に住むわたしたちは、

チェルノブイリ原発事故が起きた2年目の1988年春、

福井県の美浜原発から、2000個の風船を飛ばしました。

バス2台をしたてて、岐阜から美浜原発原発まで行ったのですが、

飛ばした風船は風に乗って、わたしたちが帰るよりも早く、

岐阜県内各地で拾われていました。

そのときの記事は、昨年、「ストップ・ザ・もんじゅ!」の記事に載せたのですが、

あらためて、当時のチラシと新聞を紹介します。

| 「もんじゅ」の試験運転再開に反対します/ストップ・ザ・もんじゅ!(2010-05-07) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・(略)・・・・・記事にあるように、岐阜県(愛知も)は「もんじゅ」と無関係ではなく、 というより、福井の原発銀座の常時風下地帯にあり、ひとたび事故が起きれば「被災地」となる。 1988.4.7 「つゆくさ風船」報告(ぎふ・チェルノブイリしっとる会)チラシ  わたしは、80年代から原発反対運動にかかわって、1996年には美浜から「つゆくさ風船」を飛ばし、 「もんじゅ」始動のときにも「ストップ・ザ・もんじゅ」キャンペーンに加わった。 14年前のナトリウム漏れの事故のときにも、同様の要望書を岐阜県に出していて、 1996.1.4付けの中日新聞では、境田さんに取材も受けています。 原発への認識低い行政、県民 福井の「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故 岐阜以外の隣接県には通報 後手に回る連絡体制の確立(1996.1.4 中日新聞)  ・・・・・気象庁がまとめた1975-1990年の気象概況によると、岐阜地方では7月、8月を除き、北西、西北西もしくは西の風が一日のうちの最も多い風向きになっている。「風は一日のうちに何度も向きを変え、地形の影響を受けやすいので、汚染物質がどう広がるかは一概には言えない」(岐阜地方気象台)が。 事故発生後、県にたいして通報連絡を電力会社に求める要望書を提出した市民団体の一人、寺町みどりさんは、チェルノブイリ事故の2年後の昭和63年、仲間と一緒に美浜原発から風船を飛ばした。風船は1-3時間後、春日村や大垣市、八百津町などに到着した。「岐阜はこんなに近い風下で不安を感じた。今回、県の通報要請でやっと一歩進んだが、情報受け入れシステムをきちんと作って、動燃が迅速に通報連絡するよう始動しなければいけない」と今後の態勢作りに注文つけている。・・・・ いま読み返しても、状況は14年前の事故当時とちっともかわっていないように思います。 |

藤波心という13歳の少女のブログです。

ぜひ読んでみてください。

おとなたちの「風評被害」という欺瞞に対する、痛烈な批判です。

批難覚悟で・・・(藤波心オフィシャルブログ「ここっぴ-のへそっぴい」)

南ドイツ新聞 原発周辺のガンの危険性(安藤 多恵子/市民エネルギー研究所

(翻訳協力)田代 和温「地球号の危機ニュースレター」No.331(2008年1月)掲載

放射性物質予測、公表自粛を 気象学会要請に戸惑う会員 放射性物質予測、公表自粛を 気象学会要請に戸惑う会員福島第一原発の事故を受け、日本気象学会が会員の研究者らに、大気中に拡散する放射性物質の影響を予測した研究成果の公表を自粛するよう求める通知を出していたことが分かった。自由な研究活動や、重要な防災情報の発信を妨げる恐れがあり、波紋が広がっている。 文書は3月18日付で、学会ホームページに掲載した。新野宏理事長(東京大教授)名で「学会の関係者が不確実性を伴う情報を提供することは、徒(いたずら)に国の防災対策に関する情報を混乱させる」「防災対策の基本は、信頼できる単一の情報に基づいて行動すること」などと書かれている。 新野さんによると、事故発生後、大気中の放射性物質の広がりをコンピューターで解析して予測しようとする動きが会員の間で広まったことを危惧し、文書を出した。 情報公開を抑える文書には不満も広まり、ネット上では「学者の言葉ではない」「時代錯誤」などとする批判が相次いだ。「研究をやめないといけないのか」など、会員からの問い合わせを受けた新野さんは「研究は大切だが、放射性物質の拡散に特化して作った予測方法ではない。社会的影響もあるので、政府が出すべきだと思う」と話す。 だが、今回の原発事故では、原子力安全委員会によるSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測)の試算の発表は遅すぎた。震災発生から10日以上たった23日に発表したときには、国民に不安が広まっていた。 気象学会員でもある山形俊男東京大理学部長は「学問は自由なもの。文書を見たときは、少し怖い感じがした」と話す。「ただ、国民の不安をあおるのもよくない。英知を集めて研究し、政府に対しても適切に助言をするべきだ」 火山防災に携わってきた小山真人静岡大教授は、かつて雲仙岳の噴火で火砕流の危険を伝えることに失敗した経験をふまえ、「通知は『パニック神話』に侵されている。住民は複数の情報を得て、初めて安心したり、避難行動をしたりする。トップが情報統制を命じるのは、学会の自殺宣言に等しい」と話している。(鈴木彩子、木村俊介) |

| 廃炉に長い歳月 福島第一原発、予測は困難 2011年4月1日 朝日新聞 廃炉が決定的となった東京電力福島第一原子力発電所の1~4号機。今後の最大の課題は原子炉を冷やして、安定して止まった状態にすることだ。さらにその難関を乗り越えても、高レベルの放射性廃棄物が出る廃炉作業をどうするかという課題が待ち受ける。 ■冷却になお数カ月か 福島第一原発にいま必要なのは、原子炉内の温度を100度未満にする「冷温停止」状態にすることだ。とにかく水を入れて冷やさなければならない。この状態にできるかが最大の関門だが、なお数カ月はかかるとみる専門家もいる。 今回の地震と津波で、同原発の冷却システムは作動できなくなった。消防車や仮設の電動ポンプを使って炉に注水して冷やす今の作業はあくまで緊急避難だ。 原子炉に水を入れると燃料の崩壊熱で水が蒸発する。冷却システムはこの蒸気を冷やして水に戻して循環させ、圧力が高まらないようにする仕組みだ。炉で熱くなった水は、熱交換器を通じて海水で冷やす。 しかし今回のように水を入れるだけだと蒸気で内圧が上がり、原子炉圧力容器や格納容器の圧力が高まり、壊れるおそれもある。 そのため事故後、炉内の圧力が上がるたびに、壊れるのを防ぐため、放射性物質を含む蒸気を外部に放出するベント(排気)の実施を迫られた。注水で原子炉からあふれた汚染水が外部に漏れ出し、海を汚染しているという見方も強まっている。 周辺の汚染防止は、冷却システムの復旧がかぎだ。 各号機では通電作業が終わり、中央制御室の照明が点灯した。計測機器類を復旧させて、壊れた場所を特定しなければならない。冷却システムのポンプや機器も大幅に壊れている可能性が高く、修理や交換も必要になる。特に放射能で汚染された場所では作業員の被曝(ひ・ばく)を避けるため、長くはいられない。手間と時間がかかる見込みだ。 最終的に冷却システムを復旧させることができなければ、外部からの注水作業を続けざるを得ない。その間、汚染水は外部に出続け、海に放射性物質を出し続けることになる。並行して、タービン建屋などにあふれてたまった汚染水の処理も必要だ。貯水プールなどを設ける案も浮上しているが汚染水の処理に追われ続けることになる。 ■壊れた燃料の扱いは…搬出か「石棺」も選択肢 冷温停止できたとしても、今度は廃炉に向けた長く厳しい道のりが始まる。焦点は、今回の事故で、ぼろぼろに壊れたと見られる核燃料の扱いだ。 まずは、燃料が持つ熱を冷まさなければならない。とりあえず冷却を続けるにせよ、燃料を取り出して処分するか、それとも原子炉を丸ごとコンクリートで固めるか、いずれ選択を迫られることになる。 原子炉の核燃料は溶融して原形をとどめていない可能性もある。原子炉周辺はプルトニウムやウランなどが放出されている可能性が高い。原子炉に近づいて燃料を取り出す作業をするには、放射能に汚染された場所をきれいにする必要がある。溶けて固まった燃料を取り出す技術も開発しなければならない。 さらに取り出しても高レベルの放射能を出す燃料の処分はやっかいだ。地下深くに埋めるための処分施設は今のところどこにもない。通常の使用済み核燃料を再利用するために処理する施設は青森県六ケ所村にある。しかし、事業主体の日本原燃は「(想定以上の高い放射能を出す)大きく壊れた燃料は受けいれたことがない」と困惑する。 それでは事故を起こした旧ソ連のチェルノブイリ原発4号炉のように、丸ごとコンクリートで覆った石棺のように封じ込めるのか。 宮崎慶次・大阪大名誉教授(原子炉工学)は、残った燃料が発熱してコンクリートに亀裂ができて新たな放射性物質の放出につながる危険もあると指摘する。「燃料を取り出した米国のスリーマイル島原発事故での対応を参考に、海外の協力を得てロボットなども使い、どんなに多くの時間とコストと労力をかけても取り出すべきだ。ただ、今回は4基も損傷しており、取り出すだけでかなり長い年数がかかるだろう」 また、近畿大原子力研究所の伊藤哲夫所長(原子力安全工学)は「石棺などで封じ込める方法が、放射性物質の拡散を防ぐ上でも一番良いと思う。だが燃料をそのままにして封じ込めるか、別の場所に移すかは、燃料の破損状況に応じて検討すべきだ」という。 そもそも原発の廃炉は通常でも長期戦だ。燃料を取り出し原子炉に通じる配管をふさぐ。原子炉の放射能レベルが下がるまで5~10年間、密閉状態にする。その後、原子炉を解体、撤去して最後に建屋を解体する。高い放射能が一挙に外に漏れないようにするため建物は放射能汚染のレベルが高い方から低い方へ解体するのが基本だ。 だが福島第一原発では、廃炉の場合に一番最後に解体される原子炉建屋が水素爆発などで大きく壊れた。タービン建屋地下に放射性物質を含む水がたまるなど、建屋の内外が高濃度の放射性物質で広範囲に汚染されている。汚染を遮るための構造物など、作業員が被曝を軽くできる環境を確保することが重要だ。 宇根崎博信・京都大原子炉実験所教授(原子力工学)は「国内の原子炉解体例から考えても、すべて終えて更地にするまでに最低20~30年はかかるだろう」と見ている。 |

最後まで読んでくださってありがとう

クリックを

クリックを 記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね