「第2回 市民派議員塾」を11月11,12日に名古屋のウイルあいちで開催しました。

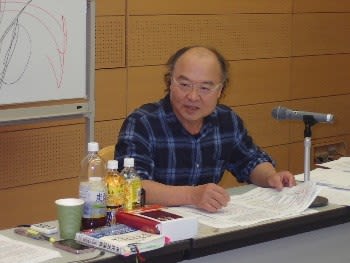

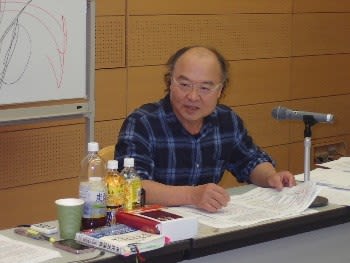

1日目の前半の【一般質問・政策編】はわたしが講師を担当し、

後半の【基本の講座】は寺町ともまささんの担当。

ウイルあいちの宿泊棟で夕ご飯を食べながら交流会をして一泊。

2日目はともまささんの【特別上達編】≪法やルールを使いこなす議員は仕事ができる≫。

前日は講師もしたので写真を撮るのをわすれていたのですが、

2日目はレクチャーを真剣に聞いている皆さんの様子を撮りました。

第2回 市民派議員塾:仕事ができる議員になるために、一般質問をスキルアップしよう/

直接民主主義の手法を理解する/ルールを使いこなす議員は仕事ができる》

11月11日(土)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・

11月12日(日)

【特別上達編】

≪法やルールを使いこなす議員は仕事ができる≫

・直接民主主義の制度・手法を現場で使いこなす、スキルを磨けば仕事ができる議員になれる

・必要な情報の獲得は「何を請求するか」次第

・公開された文書をどのように見るか/「公文書の読み方」

・非公開理由の適用の是非-違法な処分は少なくない/判例との適合

・わがまちの情報公開度を高める/非公開処分の取消/立証責任の転換

・住民監査請求のじっさい~議員がすれば効果てきめん

・1年ルールと怠る事実を使いこなす(一般質問の立論にも最適)

≪実践編/テーマをどう料理し、議論として立論するか≫

・「処分取消の申立の文案」「監査請求の文案」づくりのため、

事前に送付した記入用のフォーマットを提出し、

講師と再検討して実地用に発展させる (一般質問への転用・転換も容易) |

2日間、おつかれさまでした。

応援クリック してね

してね

本文中の写真をクリックすると拡大します。

本文中の写真をクリックすると拡大します。

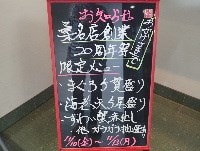

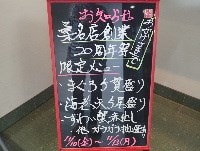

市民派議員塾も終わって、ほっと一息。

名古屋ではコンビニのものばかり買って食べていたので、

三重県まで足をのばして、「すし道場」のお寿司を食べました。

ちょうど「創業20年祭」をしていたので、

限定メニューの「上マグロの5貫盛」を注文。

ぴかぴかの「大トロ、中トロ、赤身、ピントロ、頭身」の5貫で1050円はお徳です。

このお店は、マグロが美味しいので、マグロも何皿か食べました。

市民派議員塾の講座を終えて、ぶじ講師としての務めを果たした

おいしいごぼうびでした(笑)。

最後まで読んでくださってありがとう

クリック してね

クリック してね

記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。

明日もまた見に来てね

クリック してね

クリック してね

記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。