百人一首の読み札に、蝉丸の絵姿が付されている。琵琶法師で目が不自由という言い伝えを絵にしたように見える。『今昔物語』に宇多天皇の息子敦実親王の雑色(使い走り)という話が見えるから、菅原道真が活躍した時代の人である。姓氏を詳やかにしていない。

管弦の名手、源博雅が逢坂(滋賀県大津市)にすぐれた盲目の琵琶法師がいるという噂を聞き、3年間通い詰めて流泉、啄木の秘曲を伝授してもらった話が大江匡房「江談」に見える。だが、蝉丸の詠む歌には心のよるべなさがにじみ出ている。家なく、未来なく、所有も愉楽も安定もまたいこいすらない。そんな蝉丸の生み出した歌が百人一首の十番目に入集した。

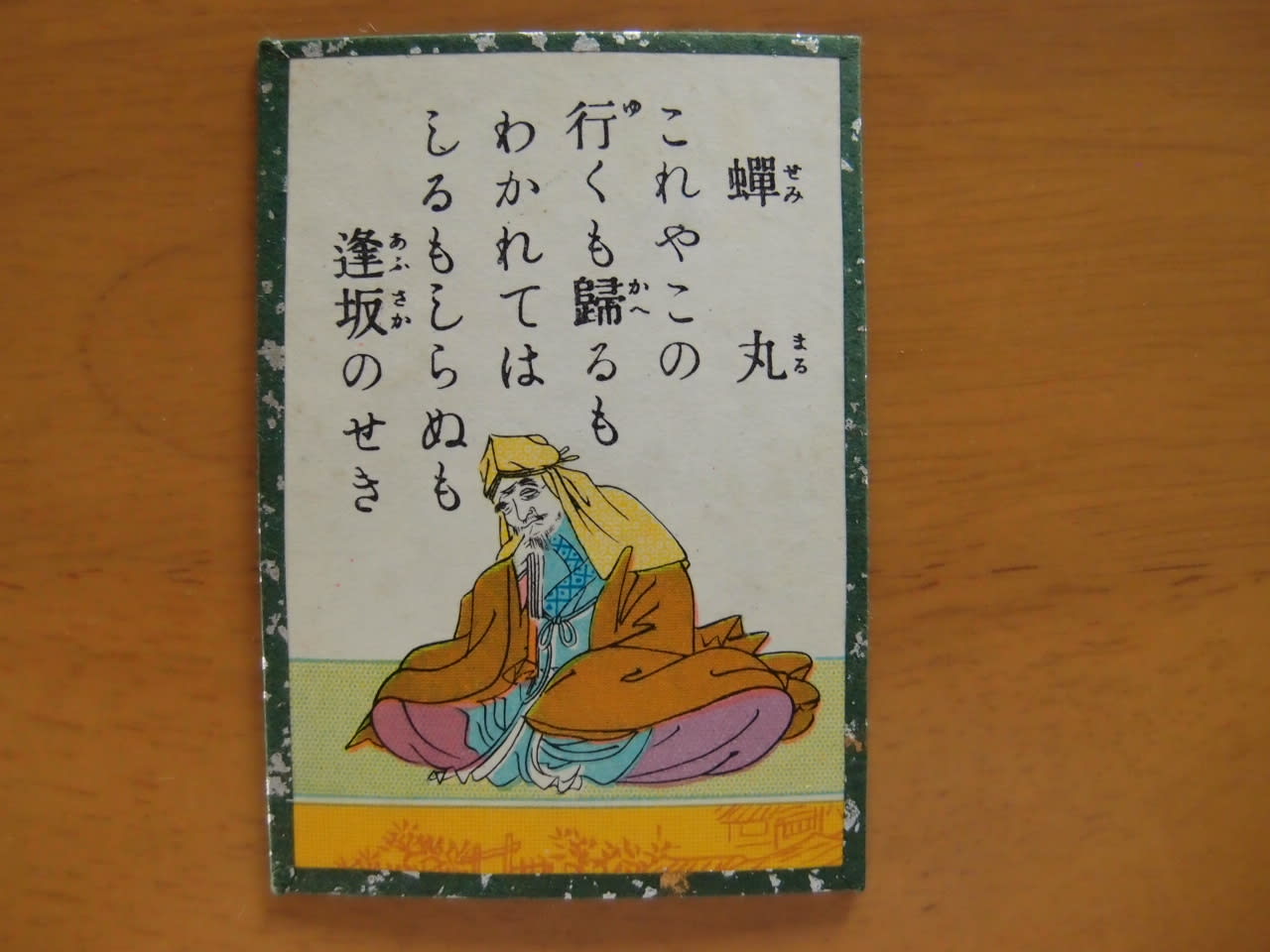

これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関 蝉丸

別れの対極にあるのが逢うという行為である。逢坂の関は東海道と中山道交差する交通の要衝であり、道路というインフラ自身が出会う場所である。それを使う人々はここで東下する人を送り、都へ来る人を迎える。知人であるかどうかも関係なく出会う場所でもあるのだ。

世を捨てて庵を結んでこの逢坂の地に住んだ蝉丸であるが、その不自由な目にこの人々の出会いの光景はどのように映ったであろうか。別れるということに次に大切な出会いが待っているのが、この不思議な逢坂の関であったであろう。平成26年の岳風会の優秀吟の課題吟にこの蝉丸の歌が採用されている。