国立新美術館で開催中の「至上の印象派展-ビュールレ・コレクション」を見てきました。

スイスの実業家エミール・ゲオルク・ビュールレが生涯を通じて収集した、17世紀オランダ絵画から20世紀の近代絵画に至る作品、特に印象派・ポスト印象派を中心にした作品から、64点を展示公開するもので、私達にも馴染み深い画家の作品がズラリ勢ぞろい。とても贅沢な美術展です。

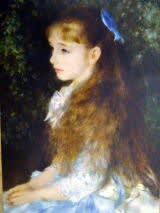

中でも今回の目玉は、ルノワールの「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ)」(1880)。あどけない表情、クルンとした睫毛、ふっくらした手、栗色の髪とブルーのドレス。どこをとっても非の打ち所の無い可愛らしさです。

「ヨーロッパの都市」セクションから、左はアントーニオ・カナールの「サンタ・マリア・デッタ・サルーテ聖堂、ヴェネツィア」(1738-42)。明るく澄んだヴェネツィアの風景が写実的に描かれています。

右はシニャックの「ジュデッカ運河、ヴェネツィア、朝」(1905)。モチーフは同じ「サンタ・マリア・デッタ・サルーテ聖堂」ですが、シニャックの独特の筆致で全く違った印象です。

今年はできたらヴェネツィアに行きたいと思っているので、そういった意味でも、どちらの作品にも心惹かれましたが、今の実際のヴェネツィアはどんな表情を見せてくれるでしょうか。

同じ「ヨーロッパの都市」セクションから、マティスの「雪のサン=ミシェル橋、パリ」(1897)。若い頃の作品で、よく見るマティスの絵とは少し趣が違いますが、パリの風景にも、絵の雰囲気にも、何か懐かしさを感じます。

「印象派の風景」セクションから、ピサロの「会話、ルーヴシエンヌ」(1870)。普仏戦争が始まる前に暮していたパリ郊外の都市ルーヴシエンヌの自宅での家族と隣人の日常風景。戦争前の穏やで明るい様子が心に沁みます。

「ゴッホ」のセクションから、ゴッホの「二人の農婦」(1890)。亡くなる年の作品のせいか、空の様子にも畑の様子にも不安定さが漂っていますが、でも色調、構図はやはり並外れて魅力的です。

「20世紀初頭のフランス絵画」セクションから、ロートレックの「コンフェッティ」(1894)。コンフェッティ(Confettis)というのは紙吹雪という意味で(最近偶々フランス語クラスでもこの言葉が話題になりました)、この作品は紙製造会社の広告ポスターの習作だそうです。ロートレックの作品、懐かしい!トゥールーズ滞在の日々を思い出しました。

その他、マネ、モネ、ドラクロワ、ドガ、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソ等々、私がフランスの美術館を含め色々な機会に触れてきた画家たちの、選りすぐりの作品が惜しげもなく展示されていて、何という贅沢!の驚きと共に、懐かしさ一杯で深い感慨に浸った美術展でした。(三女)