2018年5月27日(日)、えさし郷土文化館の「平成30年度・館長ツキイチ講座’安倍氏・清原氏・奥州藤原氏を考える」(第2回)を受講する為に奥州市江刺岩谷堂に出かけました。

この日は、妻が是非訪ねたいという多聞寺を1番先に訪ねることになりました。妻が知人に聞いていた「明治記念館の裏側」という所在地を目指します。妻が明治記念館に立ち寄って場所を聴いてくることになりました。

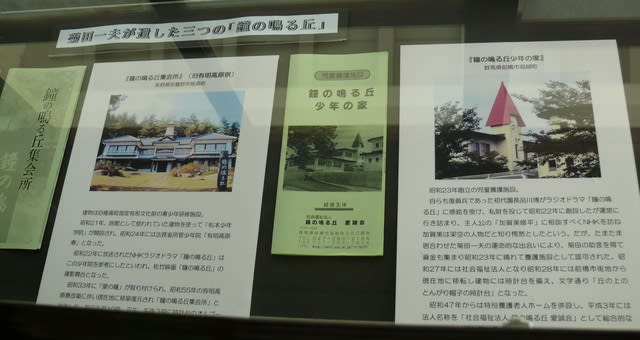

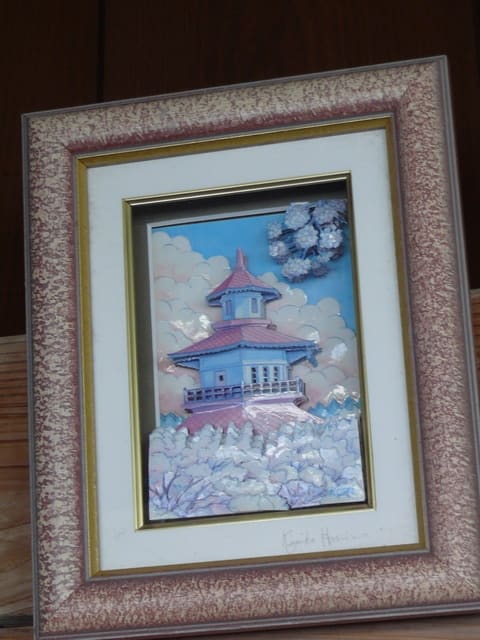

直ぐに戻ると思って車で待っていたのですが、中々戻って来ないので訝しく思っていたのですが、結局「明治記念館」を見学することになりました。その上、管理人の勧めるままに、私は急勾配の階段を上って4階まで登ってしまいました。管理人の言う通り、四方の眺めは中々良かったです。

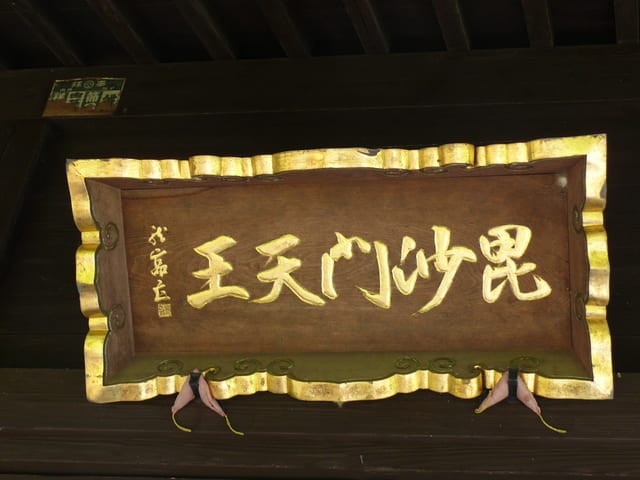

その後、明治記念館の裏側にある岩谷堂山・多聞寺を訪ねました。岩谷堂幼稚園の園庭の端に「伝説義経北行コース」の説明板がありました。

(上と下)東北自然歩道終点・多聞寺跡の標柱が立てられていました。

クリサンセマム・パルドスムの園芸品種のノース・ポールと思われる植物が群生して白い花を咲かせていました。

クリサンセマム・パルドスム キク科 キク属 Chrysanthemum paludosum

北アフリカ原産の越年草。日本には1970年代に入ってきた新しい草花で、よく「ノース・ポール」と呼ばれているが、これは園芸品種の名前である。ムルチカウレ種と同じように背丈が低く、花壇によく植えられている。丈夫で耐寒性が強いので、野生化している所もある。葉はキクの葉を小さくしたような形で、花は白色だけである。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑1・春の花」より]