今夜は4月の「千里山ブログ村」が開かれるということで、まだ少し風邪気味のところを頑張って参加させて貰いました。

今夜は4月の「千里山ブログ村」が開かれるということで、まだ少し風邪気味のところを頑張って参加させて貰いました。先日「千里山.NET」の「お店の紹介」コーナーでプチページを作成させて頂いた「ナチュラルアート」の吉田さんとお友達も、ショップ・ブログを開設する目的でお連れしました。

開始時間になると続々と参加者は増えていき、最後には18名にまで脹らみ、中仕切を取り払っても座りきれない状況になり驚きました。もっとも僕らの他にはいつもブログを通じて親交のある人達が多かったのですが、オオサカジン繋がりで素敵なケーキをお土産にパティシェの喜多見さんも遊びに来られました。

これからもこのような勢いで千里山にブロガーが誕生していくと、「みんなで発信!! 千里山ブログ」も活性化していくばかりでなく、従来からのバーチャル千里山構想の夢に一歩近づくような気がします。「千里山.NET」を運営しながら、多様な人達が意見を出し合い交流を深め、楽しく住み良いまちづくりに活かしていく場が必要ではないかとずっと思っていました。ショップばかりではなく公共やサークル・ボランティアなど、多様な住民の集まれる「千里山ブログ村」にしていければと願っています。

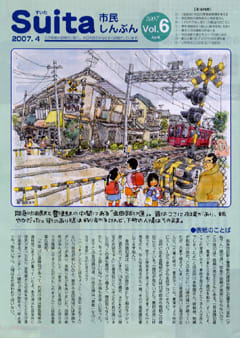

季刊『Suita市民しんぶん』Vol.6が発行されました。表紙を飾るのはお馴染みの「高宮良子」さんの吹田の原風景で、今回は阪急吹田駅と豊津駅の中間にある「金田(かねでん)踏切道」で、ここで15年間子供達の安全を見守り続けてこられた金馬郁代さんのことを採り上げています。「千里山に遊園地があって、花見の頃は阪急電車の連結部にまで人が乗っていたよ。あの頃は社会全体に活気があったね」という想い出話にちょっとビックリします。

季刊『Suita市民しんぶん』Vol.6が発行されました。表紙を飾るのはお馴染みの「高宮良子」さんの吹田の原風景で、今回は阪急吹田駅と豊津駅の中間にある「金田(かねでん)踏切道」で、ここで15年間子供達の安全を見守り続けてこられた金馬郁代さんのことを採り上げています。「千里山に遊園地があって、花見の頃は阪急電車の連結部にまで人が乗っていたよ。あの頃は社会全体に活気があったね」という想い出話にちょっとビックリします。 『スターバックス大解剖』というグラフ本を購入しましたら、スターバックスが日本に上陸して10周年の記念に出版されたものでした。

『スターバックス大解剖』というグラフ本を購入しましたら、スターバックスが日本に上陸して10周年の記念に出版されたものでした。

昨日に引き続いて野草の話をします。風邪はまだ治り切りませんでしたので、身体に自然治癒力を呼び覚ませたら良いと思い、千里山団地の法面の草地に虎杖(イタドリ)が群生していたのを想いだし、夕食の買い物ついでに立ち寄り採集してきました。

昨日に引き続いて野草の話をします。風邪はまだ治り切りませんでしたので、身体に自然治癒力を呼び覚ませたら良いと思い、千里山団地の法面の草地に虎杖(イタドリ)が群生していたのを想いだし、夕食の買い物ついでに立ち寄り採集してきました。 実は先週末から風邪を引きまして、そんなにきつくもないのですが、今日になっても完全には抜け切れません。そこでふとネギ類が身体を温めて、喉の痛みや体力回復に良いのではと思いつき、近くの空き地に野草の野蒜(ノビル)を採りに行きました。

実は先週末から風邪を引きまして、そんなにきつくもないのですが、今日になっても完全には抜け切れません。そこでふとネギ類が身体を温めて、喉の痛みや体力回復に良いのではと思いつき、近くの空き地に野草の野蒜(ノビル)を採りに行きました。

ブログなどで別のホームページやブログ記事へのリンクを貼り、参照して下さいということはよく有ります。しかしそれらのホームページが都合で閉鎖されたり、リニュアルでサイト構成が大きく変わったりした場合、リンク切れとなりその情報ネットワークはそこで断ち切られてしまいます。このリンクによる無限の拡がりが、インターネットの特徴として最も大きなものですので、ホームページ作成・運営者はリニュアルなどの際には、その責任を自覚しなければなりません。

ブログなどで別のホームページやブログ記事へのリンクを貼り、参照して下さいということはよく有ります。しかしそれらのホームページが都合で閉鎖されたり、リニュアルでサイト構成が大きく変わったりした場合、リンク切れとなりその情報ネットワークはそこで断ち切られてしまいます。このリンクによる無限の拡がりが、インターネットの特徴として最も大きなものですので、ホームページ作成・運営者はリニュアルなどの際には、その責任を自覚しなければなりません。

千里山まちづくり協議会の会報「まちづくりニュース」を、会員外の人達にも幅広く配布するために、1000部の増刷をしたいということで、南千里の

千里山まちづくり協議会の会報「まちづくりニュース」を、会員外の人達にも幅広く配布するために、1000部の増刷をしたいということで、南千里の

千里山高塚にあるフラワーアレンジメントの「ナチュラルアート」で、月曜日から開催されていた「小森愼三」展を覗いてきました。ご本人を紹介して頂けるということでしたが、あいにくの急用で出掛けられたので、お会いすることはできませんでした。

千里山高塚にあるフラワーアレンジメントの「ナチュラルアート」で、月曜日から開催されていた「小森愼三」展を覗いてきました。ご本人を紹介して頂けるということでしたが、あいにくの急用で出掛けられたので、お会いすることはできませんでした。

最近発行の「サンケイリビング吹田・箕面版」で「異国の香りと美味を訪ねて」と題し、千里山のいくつかのお店が採り上げられています。千里山駅周辺からはレストラン「PEPE(ペペ)」、ミグの家「アリーナタバーン」、アジア雑貨「マンダリン」、レストラン「PUJA(プジャ)」が、それに加えて緑地公園駅寄りの特徴のあるショップが紹介されています。

最近発行の「サンケイリビング吹田・箕面版」で「異国の香りと美味を訪ねて」と題し、千里山のいくつかのお店が採り上げられています。千里山駅周辺からはレストラン「PEPE(ペペ)」、ミグの家「アリーナタバーン」、アジア雑貨「マンダリン」、レストラン「PUJA(プジャ)」が、それに加えて緑地公園駅寄りの特徴のあるショップが紹介されています。 昨夜のうちに一冬のホコリ掃除をし、収納してしまったハロゲン・ストーブですが、皮肉にも4月に入り寒のもどりで冷え込むという予報です。

昨夜のうちに一冬のホコリ掃除をし、収納してしまったハロゲン・ストーブですが、皮肉にも4月に入り寒のもどりで冷え込むという予報です。 今日は北千里のニュータウンに隣接した「野外活動センター」でのバーベキューに参加しました。「ドイツ国際平和村」を支援している「

今日は北千里のニュータウンに隣接した「野外活動センター」でのバーベキューに参加しました。「ドイツ国際平和村」を支援している「 昨日に引き続いて、午前中に千里山まちづくり協議会が企画する「桜巡り散策会」が行われ、アップダウンの多い道を桜を辿りつつ歩き回ることになりました。桜はまだ5~7分咲きといったところで、昨年のコースよりも狭い範囲での桜巡りでした。

昨日に引き続いて、午前中に千里山まちづくり協議会が企画する「桜巡り散策会」が行われ、アップダウンの多い道を桜を辿りつつ歩き回ることになりました。桜はまだ5~7分咲きといったところで、昨年のコースよりも狭い範囲での桜巡りでした。