編集アシの仕事でエントリーした会社に登録しに行ってきた。

担当者の方が気さくでとっても話しやすかったが、

取引先企業名などがいちいち大企業ばかりで、かえって萎縮した

よく「有名な大企業の超高層ビルでのお仕事♪」なんて広告が多いけど、

わたしは印刷会社にありがちな年季の入った3階建てぐらいのビルが好きです

埋立地の高層ビルなんて、またパニックになりそう

派遣期間が長くても3年以下なのが、「長くいられない理由でも?」て気にしてたみたいだが、

わたしの感覚だと逆に派遣で3年以上の長期のほうが難しいような気がするんだけどな。

相手先企業に職歴を送るので、結果待ち。

昼ごろ1件紹介があって、銀行系のデータ入力だったから、時間や場所、給与などの条件的にはよかったが断った。

夕方にもう1件紹介があって、なんとっ!13年ほど前に派遣で就業していた会社での校正業務! 驚×5000

驚×5000

前回、経営縮小のために更新されなかった理由をゆって、「同じ場所に抵抗はないですか?」と念を押されたw

以前の社員やスタッフさんは、果たしてどれだけ残っているんでしょうねえ。

まあ、仕事があるならお願いしたい気持ちがあるから、それも相手先に打診してもらって返事待ち。

ほんとは先週の雑誌校正の結果を待っているんだけどなあ・・・

天気がよければ、近所にある大きな公園まで歩いていきたかったけど、

雨&風、そしてヤル気なしな疲れが残ってたから、そのまま真っ直ぐ帰ってきた。

時間も遅かったし、月曜だと施設ものは閉まってるしね。

昨日、長袖と半そでを入れ替えて、夏物を出したばかりなのに、

また寒くなっちゃって、もう梅雨なのか???

■三谷幸喜、小林聡美夫妻が離婚

なにげにビックリ。いい感じの組み合わせだと思ってたんだけど。

今日聴いていたのは、こんな曲。

♪Que Sera Sera/Sly & The Family Stone

担当者の方が気さくでとっても話しやすかったが、

取引先企業名などがいちいち大企業ばかりで、かえって萎縮した

よく「有名な大企業の超高層ビルでのお仕事♪」なんて広告が多いけど、

わたしは印刷会社にありがちな年季の入った3階建てぐらいのビルが好きです

埋立地の高層ビルなんて、またパニックになりそう

派遣期間が長くても3年以下なのが、「長くいられない理由でも?」て気にしてたみたいだが、

わたしの感覚だと逆に派遣で3年以上の長期のほうが難しいような気がするんだけどな。

相手先企業に職歴を送るので、結果待ち。

昼ごろ1件紹介があって、銀行系のデータ入力だったから、時間や場所、給与などの条件的にはよかったが断った。

夕方にもう1件紹介があって、なんとっ!13年ほど前に派遣で就業していた会社での校正業務!

驚×5000

驚×5000前回、経営縮小のために更新されなかった理由をゆって、「同じ場所に抵抗はないですか?」と念を押されたw

以前の社員やスタッフさんは、果たしてどれだけ残っているんでしょうねえ。

まあ、仕事があるならお願いしたい気持ちがあるから、それも相手先に打診してもらって返事待ち。

ほんとは先週の雑誌校正の結果を待っているんだけどなあ・・・

天気がよければ、近所にある大きな公園まで歩いていきたかったけど、

雨&風、そしてヤル気なしな疲れが残ってたから、そのまま真っ直ぐ帰ってきた。

時間も遅かったし、月曜だと施設ものは閉まってるしね。

昨日、長袖と半そでを入れ替えて、夏物を出したばかりなのに、

また寒くなっちゃって、もう梅雨なのか???

■三谷幸喜、小林聡美夫妻が離婚

なにげにビックリ。いい感じの組み合わせだと思ってたんだけど。

今日聴いていたのは、こんな曲。

♪Que Sera Sera/Sly & The Family Stone

」と天国説を唱えるのだが、

」と天国説を唱えるのだが、

の向かいの席の婦人ロスヴィータさんは、

の向かいの席の婦人ロスヴィータさんは、

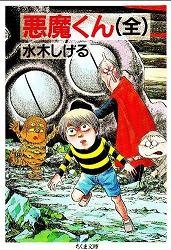

に紛れ込んだためにヘソをとられ、自分に似た河童の子、かん平が人間社会を学ぶため、

に紛れ込んだためにヘソをとられ、自分に似た河童の子、かん平が人間社会を学ぶため、 と闘ってパワーを持つ珠を手に入れる旅に出る三平たち。

と闘ってパワーを持つ珠を手に入れる旅に出る三平たち。 に囚われの身となってしまう。

に囚われの身となってしまう。