■『にっぽん全国土偶手帖 あなたのおうちのご近所土偶、探して下さい。』(世界文化社)

譽田亜紀子/著 武藤康弘/監修 駿高泰子/イラスト

編集:セブンクリエイティブ アートディレクション:アンパサンド・ワークス 初版:2015.7.30

順番的には、こっちが先だった↓

『はじめての土偶』

『はじめての土偶』

図書館に行って、いつも見るオススメコーナーをふと見たら、本書が目に入って、即借りましたv

出来たてホヤホヤの本。縄文キテます

父が歴史好きで、発掘作業や、善光寺の修繕作業にも関わったりしていた関連で、

私たち家族も、各地の史跡やら、古墳もいろいろ見たけれども、

その頃は、キライじゃないけど、「へえ!」くらいの感覚で見ていた。

知人が遺物の修復作業のバイトをやっていた方もいらっしゃったし。

これを読んで自分が土偶=埴輪と勘違いしていたことに気づいた/驚

それに、地元・長野には、貴重な土偶がたくさんあるってことも知らずに誇らしいかぎり

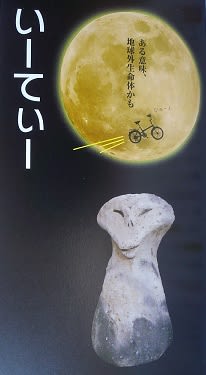

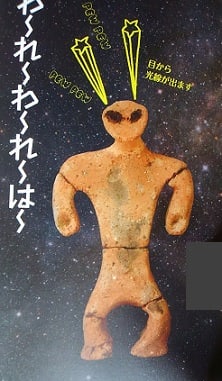

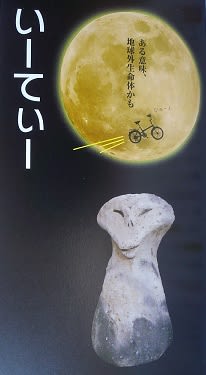

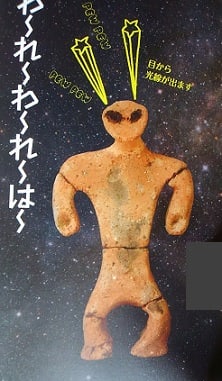

土偶たちは、絶対、宇宙人を模して作ったんだ。間違いない

それか、タイムマシンで遊びに来た未来人と出会っちゃったヒトが作ったんだ。

大体、団地や、工場やらを建てようとして掘ってたら出てきたと書いてある。

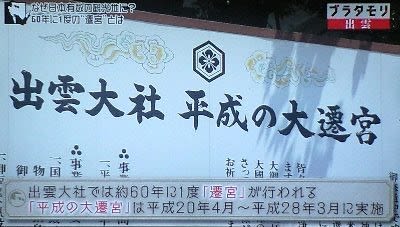

日本中どこを掘っても、なにかしら、その時代ごとの人々の生活が地層になっているんだ(ブラタモ的

それにしても、この本自体のデザインワークが素晴らしい!

1つ1つの土偶ごとに、それに合った書体を使ったり、

手書きメモ風、フセン貼った風な追記、蛍光ペンや赤ペンで引いた線風などなど、

パソやソフトの発達も当然ながら、若い編集者さんらが自由に本を創るとこうなるんだな。

文章にも「ゆるキャラ」「土偶女子」などなど今っぽい文章を使って、

博物館では素通りされがちな土偶さんたちに、なんとか親しみをもってもらい、愛して欲しいという情熱があふれ出ている

以前読んだ『東京古墳散歩』(徳間書店)と同じくらいの熱量

太郎さんが、日本、いや世界に知らしめた「太陽の塔」のモデル になったくらいだから、

になったくらいだから、

アートって、これくらいシンプルで、手作り感満載で、そこいらにゴロゴロと埋まっているくらいが本当の姿なんだ。

これらを何気な~く(いや、祈りと愛情はたっぷり込めて)作った人たちは、

「コレって、いくらで売れるかな?」なんてことなど微塵も考えなかったに違いない

縄文時代が1万年以上も続いていたってこともビックリだけど、

弥生人は違うところから渡ってきて、縄文人と戦って追い出したの?!

私はてっきり、時代を狩猟 と農耕

と農耕 に分けて、その都合で縄文人、弥生人に分けているだけだと思ってた/驚×5000

に分けて、その都合で縄文人、弥生人に分けているだけだと思ってた/驚×5000

マンモスが出てきたり、卑弥呼や、蘇我氏あたりは、キライだった歴史の中でも唯一、真剣に聞いてた気がするんだけど、

私が忘れてしまったか、軽視されて教科書1ページで終わってしまったか。

(本書内にも、そんな授業のエピソードが載っていた

【内容抜粋メモ】

はじめに

はじめに

土偶と埴輪は作られた時代、目的も違う。

土偶は縄文時代に作られた人物をかたどった土製品で、安産などの祈願目的。

埴輪は、古墳時代、お墓に並べて置かれた土製品で、埋葬された人の権威を示したもの。

土偶の3つのポイント

土偶の3つのポイント

1.縄文時代に土で作られた人形の焼き物。

2.妊娠した女性を表している「正中線」がある(そうでないものもある

3.安産、食糧確保、病気治癒、命の再生など、人々の願いを祈るための道具。

土偶は、バラバラに壊されて見つかることが多い。

壊して大地にまくことで自然の恵みが豊かになることを願ったなど様々な説がある。

縄文人の暮らし

縄文人の暮らし

1万年の間、縄文人は、恐ろしいほどのトライ&エラーを繰り返し、暮らしを積み上げ、文化を作った。

食べ物は、クリ、クルミ、トチ、ドンングリなの木の実や、サケ、マスなどのタンパク源も欠かせなかった。

それらを干物にして、保存食とし、食料が乏しくなる季節に備えた(シンプルでいいなあ!

縄文時代は、漁法が非常に発達。今行われている漁業法の7割は、縄文時代に考え出されたという説もある。

縄文時代の最古の遺跡は九州南部に多く、人々は気候による変化、食料を捜し求めて北上し、

ついに東北で縄文を成熟させた。

土偶種類一例

土偶種類一例

「中空土偶」体が空洞

「ポーズ土偶」

「十字形土偶」

吊り下げ系:顔が少し前に出ている。

「鯨面土偶」

「遮光器土偶」

河童形:頭頂部が皿のように平らor凹んでいる。

「分割塊製作法」各パーツを合体させる手法。

その他:

「顔面把手付土器」:土器の縁に顔形の飾りが付いている。土器の出現は、飢える心配が減り、感謝の対象になったとも考えられる。

特徴解説

特徴解説

ヒゲのような文様は、当時の人々の入墨ではないか説がある。

赤く塗られたものが多い。赤は縄文人にとって「命の象徴」だった。

土偶の多くは盛り土と呼ばれるゴミ捨て場(いわゆる要らないものを捨てるのではなく儀式が行われたと考えられる)のような場所や、貝塚から発見される。

頭にある突起は「結髪」を表すと言われる。

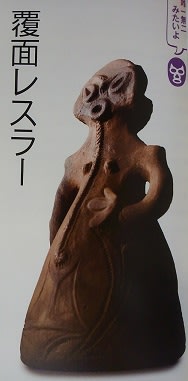

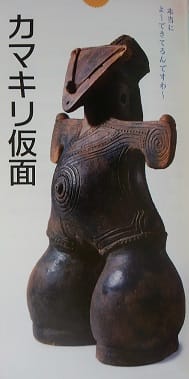

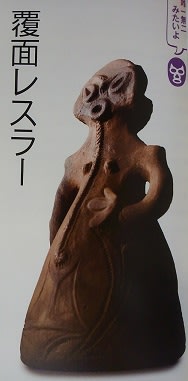

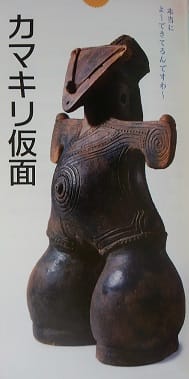

仮面を着けているものも多い。

シャーマン(呪術師)が着けた仮面、精霊の姿とも考えられる。

大小さまざま:

半定住的で移動が多い時代は持ち運びに便利な土偶、

集落ができ始めた時代は、どっしりと大きい土偶が作られた。

地域の差~日本中を移動した縄文人

地域の差~日本中を移動した縄文人

北海道:

本州より少し遅れて、12,000ほど前から暮らし始めた。お墓から出土することが多いのは珍しい。とても柔和な顔つき。

東北:

日本一有名な「遮光器土偶」のある「亀ヶ岡石器時代遺跡」、「三内丸山遺跡」も青森。

「ストーンサークル」などの祭祀場に、縄文人の世界観が色濃く残っている。

岩手は土偶王国。出土数が最も多いのは「九年橋遺跡」。

関東:

縄文時代に人口が最も多かったのは関東。

土偶もたくさん発見されたが、中期終盤に一時中断している。

気候の寒冷化で人口が減少し、食料を探して人が流動したなどの説がある(異常気象って昔もあったのかな?

「神奈川県立歴史博物館」

横浜巡りの時に入ったようだが、他にもいろいろ周り過ぎて、記憶にない・・・

多摩ニュータウンは約40年ほど前に開発された日本最大規模のニュータウン。

そこから964箇所の遺跡が発見された。縄文時代も大規模なニュータウンだったのだ。

中部/長野県:

縄文時代が最も繁栄したのは中期。

東日本には、採集によって食料の大半をまかなっていた縄文人にとって栄養源となった。

縄文中期にもっとも繁栄したのは「八ヶ岳西南麓」。

「北村遺跡」からは300体の縄文人の骨が発見された。

「北村人骨」と呼ばれ、骨折痕がない、虫歯が日本一少ないなどが特徴(昔から長寿の場所だったのかなv

中期終わりには土偶は作られなくなり、人口も減った。

気候の大きな変動により、植生が変わったためと推測される(今も似てる状況では?

「長野県立歴史館」@屋代(!

「長野県立歴史館」@屋代(!

近畿:

大和三山のひとつ「畝傍山」に、代表する縄文遺跡「橿原遺跡」がある。

「橿原遺跡」は、東日本と西日本の交流を裏付ける重要な遺跡。

西から迫り来る弥生人たちへの抵抗か、大量の土偶から頻繁に祈りが捧げられたことが想像できる。

中国・四国・九州/熊本県:

熊本でも屈指の縄文遺跡「太郎迫遺跡」。遺跡の広さに対して、住居跡が異常に少ないのが特徴。

九州で出土した土偶の9割が熊本で発見されている。

九州では、丸木舟に乗って対馬海峡を渡った弥生人が、縄文人の暮らす場に押し寄せ、米を作り始めた。

台地・高台に住む縄文人と棲み分けされた説もあるが、衝突したのは確実

稲作で培われた高い集団行動能力が、少人数で自由に暮らしていた縄文人を東へ北へ追いやった。

(もしかして、日本人といっても、渡来人が土着したのでは???

土偶ファイル50

土偶ファイル50

それぞれに似合ったニックネームを勝手につけてるところが面白い。

「ミューズ(相谷熊原土偶)」@滋賀県

現在、日本最古の土偶と言われる。13,000年の遺跡から発見。わずか3.1cm。

「国宝」クラス

・縄文の女神@西ノ前遺跡

・「仮面の女神」@中ツ原遺跡:シャーマンの墓とされる場所から発見。

・「縄文のビーナス」@茅野市・棚畑遺跡

縄文遺跡をたずねる

縄文遺跡をたずねる

「史跡 小牧野遺跡」@青森

「史跡 小牧野遺跡」@青森

「特別史跡 三内丸山遺跡」@青森

「特別史跡 三内丸山遺跡」@青森

2列に並ぶ墓場の間にメインストリートを作り、ムラに入るには必ず先祖を意識するという、彼らの死生観が感じられる。

「亀ヶ岡石器時代遺跡」

「亀ヶ岡石器時代遺跡」

教科書でお馴染みの「遮光器土偶」がある。最寄りの木造駅には巨大な「しゃこちゃん」が!

「茅野市尖石縄文考古館」@長野

「茅野市尖石縄文考古館」@長野

昭和4年に宮坂英弌が小学校教員のかたわら遺跡を発掘した。「尖り石」は、昔から信仰を集めた。

「中ツ原遺跡」の八本柱@茅野

「中ツ原遺跡」の八本柱@茅野

茅野郵便局で風景印をお願いすると、ビーナスの描かれた印を押してもらえる♪

茅野駅西口の歩道には、カラフルなマンホールもある

「森の家 花蒔店」

「森の家 花蒔店」

「東京都立埋蔵文化財調査センター」@多摩センター駅から徒歩5分!

「東京都立埋蔵文化財調査センター」@多摩センター駅から徒歩5分!

「國學院大學博物館」@渋谷駅から徒歩13分!

「國學院大學博物館」@渋谷駅から徒歩13分!

「明治大学博物館」

「明治大学博物館」

・町歩き@御茶ノ水

(ここにもこんなに土偶があったなんて意識してなかった

「東京国立博物館」(リニューアルオープンは2015.10.14なので注意!!

発掘現場を取材

発掘現場を取材

昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科の女子学生による「諏訪原遺跡」の発掘

2007年にスタートした「諏訪原遺跡」の発掘調査実習は、

暑い盛りの8月に2週間、泊まり込みで行う(なんで発掘調査って夏なんだろね

縄文土器「三叉ちゃん」を見つけたことがハマったきっかけと話す石下さん

「考古学女子にもいろいろあって、土器が好きといっても、文様、骨などいろいろ」

「歴史文化学科がキーワードにしている『手で考え、足で見る』というのを一番実践できるのが考古学じゃないかな」(深い・・・

山本教授:

「現場は土木工事のようで体力が必要。楽しいと思えるまでに乗り越える壁がたくさんあるけれど、

その先に本物の遺物との触れあい、感動がある」

「整理員」の仕事とは?

「整理員」の仕事とは?

「茅野市尖石縄文考古館」@長野の地下にいる、71歳のベテラン武居八千代さん

1.遺物の泥を洗い、カビが生えないよう充分乾かす

2.遺跡の調査区画を表す「注記」をする

3.神経衰弱のごとく個体復元を行う

4.破片がつながらない部分は石膏を使って復元する

土器洗浄から復元までは約3週間。小さいものなら1日。

整理作業の機械化は進んでいる(そっちのほうが気になる)が、最終的には熟練した職人でないと成し遂げられない。

博物館の舞台裏~学芸員の仕事

博物館の舞台裏~学芸員の仕事

土偶たちは、文化庁が規定している規約に沿って、全国に出張する。年2回まで、1回につき公開は60日以下。

学芸員は、保管資料の研究、管理、考古資料の貸し出し、普及活動もしている。

普段、国宝土偶は、地下の分厚い扉の部屋にいる。

なにもしなければ、来館者は来ないので、ワークショップを年5回、講演会、企画展、地元の学校への出前授業などもしている。

「国宝といっても考古遺物に興味がない地元の人がほとんどなんです」

(私の母も“あんなの見て、どこが面白いの?”と言い放っていたっけ

「遺物に添えるキャプションに専門用語は使わない、など、地元で暮らす人たちに足下の財産に興味を持ってもらい、

1人でも多くの賛同者を得るだけです」

どれも憧れる仕事(発掘、復元、学芸員)だけど、それ一筋ってのが私にはムリなんだよね

おすすめ土偶グッズを売ってるお店

おすすめ土偶グッズを売ってるお店

「COS CREATIVE LIFE SHOP」

「COS CREATIVE LIFE SHOP」

「消しゴムはんこ雑貨三日月や」

「消しゴムはんこ雑貨三日月や」

手仕事通販「Creema」にて販売

「何かに憧れる気持ちは、いつの時代も創作の源である」p.17

譽田亜紀子/著 武藤康弘/監修 駿高泰子/イラスト

編集:セブンクリエイティブ アートディレクション:アンパサンド・ワークス 初版:2015.7.30

順番的には、こっちが先だった↓

『はじめての土偶』

『はじめての土偶』図書館に行って、いつも見るオススメコーナーをふと見たら、本書が目に入って、即借りましたv

出来たてホヤホヤの本。縄文キテます

父が歴史好きで、発掘作業や、善光寺の修繕作業にも関わったりしていた関連で、

私たち家族も、各地の史跡やら、古墳もいろいろ見たけれども、

その頃は、キライじゃないけど、「へえ!」くらいの感覚で見ていた。

知人が遺物の修復作業のバイトをやっていた方もいらっしゃったし。

これを読んで自分が土偶=埴輪と勘違いしていたことに気づいた/驚

それに、地元・長野には、貴重な土偶がたくさんあるってことも知らずに誇らしいかぎり

土偶たちは、絶対、宇宙人を模して作ったんだ。間違いない

それか、タイムマシンで遊びに来た未来人と出会っちゃったヒトが作ったんだ。

大体、団地や、工場やらを建てようとして掘ってたら出てきたと書いてある。

日本中どこを掘っても、なにかしら、その時代ごとの人々の生活が地層になっているんだ(ブラタモ的

それにしても、この本自体のデザインワークが素晴らしい!

1つ1つの土偶ごとに、それに合った書体を使ったり、

手書きメモ風、フセン貼った風な追記、蛍光ペンや赤ペンで引いた線風などなど、

パソやソフトの発達も当然ながら、若い編集者さんらが自由に本を創るとこうなるんだな。

文章にも「ゆるキャラ」「土偶女子」などなど今っぽい文章を使って、

博物館では素通りされがちな土偶さんたちに、なんとか親しみをもってもらい、愛して欲しいという情熱があふれ出ている

以前読んだ『東京古墳散歩』(徳間書店)と同じくらいの熱量

太郎さんが、日本、いや世界に知らしめた「太陽の塔」のモデル

になったくらいだから、

になったくらいだから、アートって、これくらいシンプルで、手作り感満載で、そこいらにゴロゴロと埋まっているくらいが本当の姿なんだ。

これらを何気な~く(いや、祈りと愛情はたっぷり込めて)作った人たちは、

「コレって、いくらで売れるかな?」なんてことなど微塵も考えなかったに違いない

縄文時代が1万年以上も続いていたってこともビックリだけど、

弥生人は違うところから渡ってきて、縄文人と戦って追い出したの?!

私はてっきり、時代を狩猟

と農耕

と農耕 に分けて、その都合で縄文人、弥生人に分けているだけだと思ってた/驚×5000

に分けて、その都合で縄文人、弥生人に分けているだけだと思ってた/驚×5000マンモスが出てきたり、卑弥呼や、蘇我氏あたりは、キライだった歴史の中でも唯一、真剣に聞いてた気がするんだけど、

私が忘れてしまったか、軽視されて教科書1ページで終わってしまったか。

(本書内にも、そんな授業のエピソードが載っていた

【内容抜粋メモ】

はじめに

はじめに土偶と埴輪は作られた時代、目的も違う。

土偶は縄文時代に作られた人物をかたどった土製品で、安産などの祈願目的。

埴輪は、古墳時代、お墓に並べて置かれた土製品で、埋葬された人の権威を示したもの。

土偶の3つのポイント

土偶の3つのポイント1.縄文時代に土で作られた人形の焼き物。

2.妊娠した女性を表している「正中線」がある(そうでないものもある

3.安産、食糧確保、病気治癒、命の再生など、人々の願いを祈るための道具。

土偶は、バラバラに壊されて見つかることが多い。

壊して大地にまくことで自然の恵みが豊かになることを願ったなど様々な説がある。

縄文人の暮らし

縄文人の暮らし1万年の間、縄文人は、恐ろしいほどのトライ&エラーを繰り返し、暮らしを積み上げ、文化を作った。

食べ物は、クリ、クルミ、トチ、ドンングリなの木の実や、サケ、マスなどのタンパク源も欠かせなかった。

それらを干物にして、保存食とし、食料が乏しくなる季節に備えた(シンプルでいいなあ!

縄文時代は、漁法が非常に発達。今行われている漁業法の7割は、縄文時代に考え出されたという説もある。

縄文時代の最古の遺跡は九州南部に多く、人々は気候による変化、食料を捜し求めて北上し、

ついに東北で縄文を成熟させた。

土偶種類一例

土偶種類一例「中空土偶」体が空洞

「ポーズ土偶」

「十字形土偶」

吊り下げ系:顔が少し前に出ている。

「鯨面土偶」

「遮光器土偶」

河童形:頭頂部が皿のように平らor凹んでいる。

「分割塊製作法」各パーツを合体させる手法。

その他:

「顔面把手付土器」:土器の縁に顔形の飾りが付いている。土器の出現は、飢える心配が減り、感謝の対象になったとも考えられる。

特徴解説

特徴解説ヒゲのような文様は、当時の人々の入墨ではないか説がある。

赤く塗られたものが多い。赤は縄文人にとって「命の象徴」だった。

土偶の多くは盛り土と呼ばれるゴミ捨て場(いわゆる要らないものを捨てるのではなく儀式が行われたと考えられる)のような場所や、貝塚から発見される。

頭にある突起は「結髪」を表すと言われる。

仮面を着けているものも多い。

シャーマン(呪術師)が着けた仮面、精霊の姿とも考えられる。

大小さまざま:

半定住的で移動が多い時代は持ち運びに便利な土偶、

集落ができ始めた時代は、どっしりと大きい土偶が作られた。

地域の差~日本中を移動した縄文人

地域の差~日本中を移動した縄文人北海道:

本州より少し遅れて、12,000ほど前から暮らし始めた。お墓から出土することが多いのは珍しい。とても柔和な顔つき。

東北:

日本一有名な「遮光器土偶」のある「亀ヶ岡石器時代遺跡」、「三内丸山遺跡」も青森。

「ストーンサークル」などの祭祀場に、縄文人の世界観が色濃く残っている。

岩手は土偶王国。出土数が最も多いのは「九年橋遺跡」。

関東:

縄文時代に人口が最も多かったのは関東。

土偶もたくさん発見されたが、中期終盤に一時中断している。

気候の寒冷化で人口が減少し、食料を探して人が流動したなどの説がある(異常気象って昔もあったのかな?

「神奈川県立歴史博物館」

横浜巡りの時に入ったようだが、他にもいろいろ周り過ぎて、記憶にない・・・

多摩ニュータウンは約40年ほど前に開発された日本最大規模のニュータウン。

そこから964箇所の遺跡が発見された。縄文時代も大規模なニュータウンだったのだ。

中部/長野県:

縄文時代が最も繁栄したのは中期。

東日本には、採集によって食料の大半をまかなっていた縄文人にとって栄養源となった。

縄文中期にもっとも繁栄したのは「八ヶ岳西南麓」。

「北村遺跡」からは300体の縄文人の骨が発見された。

「北村人骨」と呼ばれ、骨折痕がない、虫歯が日本一少ないなどが特徴(昔から長寿の場所だったのかなv

中期終わりには土偶は作られなくなり、人口も減った。

気候の大きな変動により、植生が変わったためと推測される(今も似てる状況では?

「長野県立歴史館」@屋代(!

「長野県立歴史館」@屋代(!近畿:

大和三山のひとつ「畝傍山」に、代表する縄文遺跡「橿原遺跡」がある。

「橿原遺跡」は、東日本と西日本の交流を裏付ける重要な遺跡。

西から迫り来る弥生人たちへの抵抗か、大量の土偶から頻繁に祈りが捧げられたことが想像できる。

中国・四国・九州/熊本県:

熊本でも屈指の縄文遺跡「太郎迫遺跡」。遺跡の広さに対して、住居跡が異常に少ないのが特徴。

九州で出土した土偶の9割が熊本で発見されている。

九州では、丸木舟に乗って対馬海峡を渡った弥生人が、縄文人の暮らす場に押し寄せ、米を作り始めた。

台地・高台に住む縄文人と棲み分けされた説もあるが、衝突したのは確実

稲作で培われた高い集団行動能力が、少人数で自由に暮らしていた縄文人を東へ北へ追いやった。

(もしかして、日本人といっても、渡来人が土着したのでは???

土偶ファイル50

土偶ファイル50それぞれに似合ったニックネームを勝手につけてるところが面白い。

「ミューズ(相谷熊原土偶)」@滋賀県

現在、日本最古の土偶と言われる。13,000年の遺跡から発見。わずか3.1cm。

「国宝」クラス

・縄文の女神@西ノ前遺跡

・「仮面の女神」@中ツ原遺跡:シャーマンの墓とされる場所から発見。

・「縄文のビーナス」@茅野市・棚畑遺跡

縄文遺跡をたずねる

縄文遺跡をたずねる 「史跡 小牧野遺跡」@青森

「史跡 小牧野遺跡」@青森 「特別史跡 三内丸山遺跡」@青森

「特別史跡 三内丸山遺跡」@青森2列に並ぶ墓場の間にメインストリートを作り、ムラに入るには必ず先祖を意識するという、彼らの死生観が感じられる。

「亀ヶ岡石器時代遺跡」

「亀ヶ岡石器時代遺跡」教科書でお馴染みの「遮光器土偶」がある。最寄りの木造駅には巨大な「しゃこちゃん」が!

「茅野市尖石縄文考古館」@長野

「茅野市尖石縄文考古館」@長野昭和4年に宮坂英弌が小学校教員のかたわら遺跡を発掘した。「尖り石」は、昔から信仰を集めた。

「中ツ原遺跡」の八本柱@茅野

「中ツ原遺跡」の八本柱@茅野茅野郵便局で風景印をお願いすると、ビーナスの描かれた印を押してもらえる♪

茅野駅西口の歩道には、カラフルなマンホールもある

「森の家 花蒔店」

「森の家 花蒔店」 「東京都立埋蔵文化財調査センター」@多摩センター駅から徒歩5分!

「東京都立埋蔵文化財調査センター」@多摩センター駅から徒歩5分! 「國學院大學博物館」@渋谷駅から徒歩13分!

「國學院大學博物館」@渋谷駅から徒歩13分! 「明治大学博物館」

「明治大学博物館」・町歩き@御茶ノ水

(ここにもこんなに土偶があったなんて意識してなかった

「東京国立博物館」(リニューアルオープンは2015.10.14なので注意!!

発掘現場を取材

発掘現場を取材昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科の女子学生による「諏訪原遺跡」の発掘

2007年にスタートした「諏訪原遺跡」の発掘調査実習は、

暑い盛りの8月に2週間、泊まり込みで行う(なんで発掘調査って夏なんだろね

縄文土器「三叉ちゃん」を見つけたことがハマったきっかけと話す石下さん

「考古学女子にもいろいろあって、土器が好きといっても、文様、骨などいろいろ」

「歴史文化学科がキーワードにしている『手で考え、足で見る』というのを一番実践できるのが考古学じゃないかな」(深い・・・

山本教授:

「現場は土木工事のようで体力が必要。楽しいと思えるまでに乗り越える壁がたくさんあるけれど、

その先に本物の遺物との触れあい、感動がある」

「整理員」の仕事とは?

「整理員」の仕事とは?

「茅野市尖石縄文考古館」@長野の地下にいる、71歳のベテラン武居八千代さん

1.遺物の泥を洗い、カビが生えないよう充分乾かす

2.遺跡の調査区画を表す「注記」をする

3.神経衰弱のごとく個体復元を行う

4.破片がつながらない部分は石膏を使って復元する

土器洗浄から復元までは約3週間。小さいものなら1日。

整理作業の機械化は進んでいる(そっちのほうが気になる)が、最終的には熟練した職人でないと成し遂げられない。

博物館の舞台裏~学芸員の仕事

博物館の舞台裏~学芸員の仕事

土偶たちは、文化庁が規定している規約に沿って、全国に出張する。年2回まで、1回につき公開は60日以下。

学芸員は、保管資料の研究、管理、考古資料の貸し出し、普及活動もしている。

普段、国宝土偶は、地下の分厚い扉の部屋にいる。

なにもしなければ、来館者は来ないので、ワークショップを年5回、講演会、企画展、地元の学校への出前授業などもしている。

「国宝といっても考古遺物に興味がない地元の人がほとんどなんです」

(私の母も“あんなの見て、どこが面白いの?”と言い放っていたっけ

「遺物に添えるキャプションに専門用語は使わない、など、地元で暮らす人たちに足下の財産に興味を持ってもらい、

1人でも多くの賛同者を得るだけです」

どれも憧れる仕事(発掘、復元、学芸員)だけど、それ一筋ってのが私にはムリなんだよね

おすすめ土偶グッズを売ってるお店

おすすめ土偶グッズを売ってるお店 「COS CREATIVE LIFE SHOP」

「COS CREATIVE LIFE SHOP」 「消しゴムはんこ雑貨三日月や」

「消しゴムはんこ雑貨三日月や」手仕事通販「Creema」にて販売

「何かに憧れる気持ちは、いつの時代も創作の源である」p.17

」と断言したタモさんだったが、

」と断言したタモさんだったが、

」としたことで大人気となった

」としたことで大人気となった