大河ドラマ「おんな城主 直虎」の中でたびたび登場する『気賀』の町とはどんなとこ?。

その1(9/6投稿)では、「気賀の現在の街から」編で、ぶらり散歩で見られる風景をご紹介しました。

今回は「歴史探索」編で、ドラマの放送の時代やその後の徳川家康とのかかわりのあった場所などを、気賀の歩んだ歴史探索をしてみたいと思います。

上の小画像にある絵地図の①~⑧までをたどってみたいと思いますが、絵地図は見づらく、説明文字の上に訪問先の番号を挿入しましたのでご了承下さい。(クリックで拡大します。)

① 最初は左下の「堀川城跡」。

現在の都田川(当時の堀川)の河口付近にあったと言われていますが、当時と地形も変わり場所は特定されていません。

(堀川城跡と古戦場を示す石碑)

この城は、今川氏による徳政令免除の見返りとして、今川氏の家臣と村人により築かれましたが、やがて家康の攻勢にあい、村人たちも含め、なで斬りにされました。(下記④に関係の獄門畷の項があります)

(堀川城跡の説明には場所は特定できなかったとあります。)

② 気賀関所跡

気賀の関所は図の②にあったといわれます。

慶長6年(1601)徳川家康によって創建。東海道の本坂越え(姫街道)の交通取締りにあったと言う。当初は茅葺であったが1789年の改築されている。現在は民家になっていて、側面から一部屋根部分しか確認できませんでした。

③ 気賀関所

(②の旧関所の場所から離れ、現在地に復元された関所が設置されています。)

関守りは井伊家と関係の深い気賀近藤氏が務めました。

(現在の復元建物等、東西の関所出入口の門や取調べの様子など。)

(位の高い武士の部屋や女人改めの現場など。下段は資料館展示風景。)

④ 獄門畷(ごくもんなわて)

徳川家康が堀川城攻めの戦いでなで斬りした人々の首を川端の道にさらしたとされる碑。

(地元の人たちにより守られています。)

⑤ 秋葉燈籠

気賀宿西枡形の秋葉道路脇の石積に、「ヒョウタン型の石」が見られる(右画像の中央部分)。当時の石積職人が腕前を見せつけるために作ったといわれています。

⑥ 近藤陣屋・遺木江戸椎(いぼくえどしい)

気賀一帯の領主で旗本だった気賀近藤家の屋敷があった場所で、この椎の木が陣屋の庭に植えられていたもので当時の陣屋の面影を残すものと言われる。

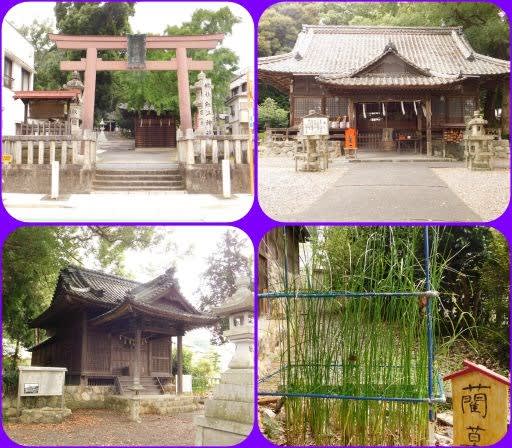

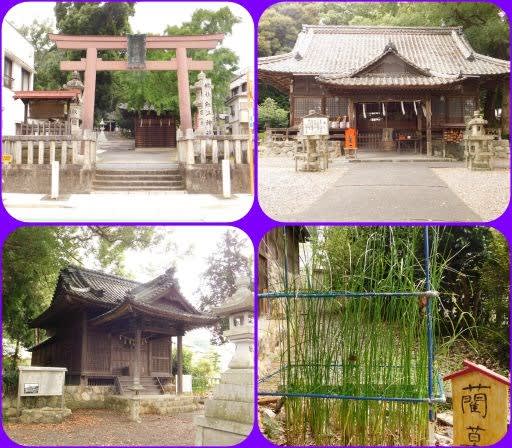

⑦ 細江神社と藺草(いぐさ)神社

元は太平洋側の新居町に鎮座していたが、浜名湖が海とつながった大地震の津波で御神体がこの地にまで流され、地元民らがここに神社を建立。地震厄除けの神として祀られています。

毎年7月に、御神体を載せた進む神興船が奥浜名湖を優雅に渡ると言います。

(上段がが細江神社、下段が藺草神社と栽培されたい草。)

また、藺草神社は宝永4年(1707)の大津波では、浜名湖一帯が塩水に使い、稲は壊滅的な被害をこうむった。当時の領主近藤用随は塩に強いい草の栽培を進め窮地を救ったとされ、用随公の徳をたたえて建立されたという。細江神社社殿の東側に建っています。

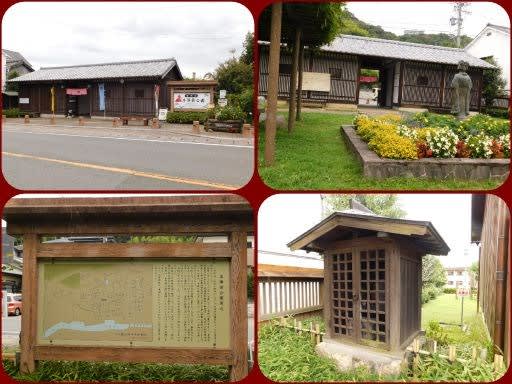

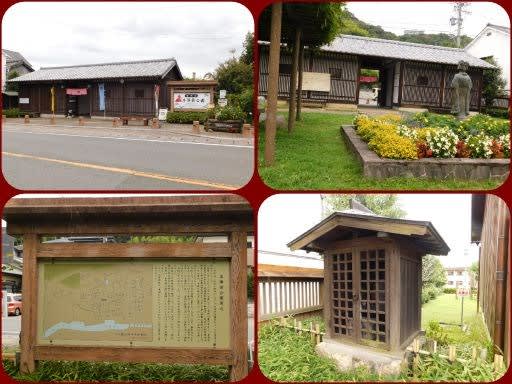

⑧ 本陣前公園。

気賀駅の北側にある気賀本陣跡の記念の公園。

1587年、本多作左衛門によって気賀宿と定められて以来、家康によって関所が置かれると新居の関所と並んで重要な宿場となり、現在の豊川市御油と東は磐田市見附宿のの間のもっとも重要な宿駅となったとのことです。

本陣は中村家が務め、場所は同公園の東30メートルの北側(現在はNTT建物の敷地など)に、気賀関所はここから東側600メートルの地に(上記紹介の②地点)にあったと記されている。

また、同公園には馬頭観音堂が東側に設置されています。(下図右下)

(本陣前公園と馬頭観音堂)

大河ドラマの『気賀』の街。現代版と歴史版の2回にわたってご紹介しました。

参考にしていただき、ドラマ放送中にそのいくつかを訪ねてみてはいかがでしょうか。

その1(9/6投稿)では、「気賀の現在の街から」編で、ぶらり散歩で見られる風景をご紹介しました。

今回は「歴史探索」編で、ドラマの放送の時代やその後の徳川家康とのかかわりのあった場所などを、気賀の歩んだ歴史探索をしてみたいと思います。

上の小画像にある絵地図の①~⑧までをたどってみたいと思いますが、絵地図は見づらく、説明文字の上に訪問先の番号を挿入しましたのでご了承下さい。(クリックで拡大します。)

① 最初は左下の「堀川城跡」。

現在の都田川(当時の堀川)の河口付近にあったと言われていますが、当時と地形も変わり場所は特定されていません。

(堀川城跡と古戦場を示す石碑)

この城は、今川氏による徳政令免除の見返りとして、今川氏の家臣と村人により築かれましたが、やがて家康の攻勢にあい、村人たちも含め、なで斬りにされました。(下記④に関係の獄門畷の項があります)

(堀川城跡の説明には場所は特定できなかったとあります。)

② 気賀関所跡

気賀の関所は図の②にあったといわれます。

慶長6年(1601)徳川家康によって創建。東海道の本坂越え(姫街道)の交通取締りにあったと言う。当初は茅葺であったが1789年の改築されている。現在は民家になっていて、側面から一部屋根部分しか確認できませんでした。

③ 気賀関所

(②の旧関所の場所から離れ、現在地に復元された関所が設置されています。)

関守りは井伊家と関係の深い気賀近藤氏が務めました。

(現在の復元建物等、東西の関所出入口の門や取調べの様子など。)

(位の高い武士の部屋や女人改めの現場など。下段は資料館展示風景。)

④ 獄門畷(ごくもんなわて)

徳川家康が堀川城攻めの戦いでなで斬りした人々の首を川端の道にさらしたとされる碑。

(地元の人たちにより守られています。)

⑤ 秋葉燈籠

気賀宿西枡形の秋葉道路脇の石積に、「ヒョウタン型の石」が見られる(右画像の中央部分)。当時の石積職人が腕前を見せつけるために作ったといわれています。

⑥ 近藤陣屋・遺木江戸椎(いぼくえどしい)

気賀一帯の領主で旗本だった気賀近藤家の屋敷があった場所で、この椎の木が陣屋の庭に植えられていたもので当時の陣屋の面影を残すものと言われる。

⑦ 細江神社と藺草(いぐさ)神社

元は太平洋側の新居町に鎮座していたが、浜名湖が海とつながった大地震の津波で御神体がこの地にまで流され、地元民らがここに神社を建立。地震厄除けの神として祀られています。

毎年7月に、御神体を載せた進む神興船が奥浜名湖を優雅に渡ると言います。

(上段がが細江神社、下段が藺草神社と栽培されたい草。)

また、藺草神社は宝永4年(1707)の大津波では、浜名湖一帯が塩水に使い、稲は壊滅的な被害をこうむった。当時の領主近藤用随は塩に強いい草の栽培を進め窮地を救ったとされ、用随公の徳をたたえて建立されたという。細江神社社殿の東側に建っています。

⑧ 本陣前公園。

気賀駅の北側にある気賀本陣跡の記念の公園。

1587年、本多作左衛門によって気賀宿と定められて以来、家康によって関所が置かれると新居の関所と並んで重要な宿場となり、現在の豊川市御油と東は磐田市見附宿のの間のもっとも重要な宿駅となったとのことです。

本陣は中村家が務め、場所は同公園の東30メートルの北側(現在はNTT建物の敷地など)に、気賀関所はここから東側600メートルの地に(上記紹介の②地点)にあったと記されている。

また、同公園には馬頭観音堂が東側に設置されています。(下図右下)

(本陣前公園と馬頭観音堂)

大河ドラマの『気賀』の街。現代版と歴史版の2回にわたってご紹介しました。

参考にしていただき、ドラマ放送中にそのいくつかを訪ねてみてはいかがでしょうか。