今月(5/12~5/29)、掛川市立図書館で「掛川大相撲展」が開かれており、鑑賞に行ってきました。

この大相撲展は現代の力士に焦点を合わせたでなく、古くは明治・大正の時代の力士(明石・仁王取組図など)や昭和の大横綱双葉山・大鵬の書や、巻物、掛け軸など歴史的な話題の中の貴重な作品が展示されていました。

大相撲に関心のある方なら、名前を見ただけで懐かしさがあったかも知れません。

撮影許可をいただきましたのでその一部をご紹介します。

(左:掛け軸展示風景と、右:横綱常陸山の一字大書と、二代梅ヶ谷の墨掌と扇子マクリ識語)

(左:横綱大鵬の書と手形(左端)と双葉山の一字大書(右端)、右:相撲取り組図の掛け軸)

次に掛川郷土力士の“平の海”の資料があるとのことでしたが、小生はこの力士の名前を聞いたことがなくあまりピンときませんでしたが、ガラスケースの中に化粧まわしがあるとのことで撮影してきました。

その横には昭和の力士、横綱前田山、大関名寄岩、綾昇と言った三力士連手形の展示もありました。

相撲取りは大きいだけに手形が絵になります。

(郷土力士平の海の化粧まわし。 前田山、名寄岩・綾昇の連手形)

この大相撲展を鑑賞した理由づけ:

小生も相撲観戦が好きで、毎回NHKの大相撲放送を観戦しています。(生で本場所を見たのは1回だけ)

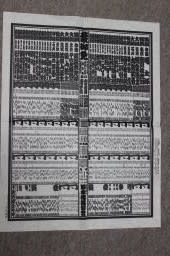

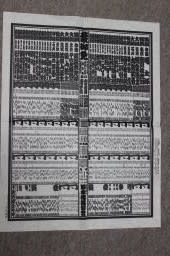

そして、戦後の四横綱時代(千代の山、吉葉山、鏡里、栃錦だったか?)から本場所の新聞からの星取表を切り抜いて今でも保存しています。そんなことで相撲に興味を引きました。スクラップブックに保存していますが10冊以上になっています。下記画像はその一部と、平成13年ごろの大相撲番付(本物)です。

(星取表を整理したスクラップブック。 平成13年初場所の番付。優勝は貴乃花)

この大相撲展は現代の力士に焦点を合わせたでなく、古くは明治・大正の時代の力士(明石・仁王取組図など)や昭和の大横綱双葉山・大鵬の書や、巻物、掛け軸など歴史的な話題の中の貴重な作品が展示されていました。

大相撲に関心のある方なら、名前を見ただけで懐かしさがあったかも知れません。

撮影許可をいただきましたのでその一部をご紹介します。

(左:掛け軸展示風景と、右:横綱常陸山の一字大書と、二代梅ヶ谷の墨掌と扇子マクリ識語)

(左:横綱大鵬の書と手形(左端)と双葉山の一字大書(右端)、右:相撲取り組図の掛け軸)

次に掛川郷土力士の“平の海”の資料があるとのことでしたが、小生はこの力士の名前を聞いたことがなくあまりピンときませんでしたが、ガラスケースの中に化粧まわしがあるとのことで撮影してきました。

その横には昭和の力士、横綱前田山、大関名寄岩、綾昇と言った三力士連手形の展示もありました。

相撲取りは大きいだけに手形が絵になります。

(郷土力士平の海の化粧まわし。 前田山、名寄岩・綾昇の連手形)

この大相撲展を鑑賞した理由づけ:

小生も相撲観戦が好きで、毎回NHKの大相撲放送を観戦しています。(生で本場所を見たのは1回だけ)

そして、戦後の四横綱時代(千代の山、吉葉山、鏡里、栃錦だったか?)から本場所の新聞からの星取表を切り抜いて今でも保存しています。そんなことで相撲に興味を引きました。スクラップブックに保存していますが10冊以上になっています。下記画像はその一部と、平成13年ごろの大相撲番付(本物)です。

(星取表を整理したスクラップブック。 平成13年初場所の番付。優勝は貴乃花)

(堤防には遊歩道が設けられています)

(堤防には遊歩道が設けられています)

(春に咲いた掛川桜の下や、橋の下から眺められる場所にもユリがいっぱい)

(春に咲いた掛川桜の下や、橋の下から眺められる場所にもユリがいっぱい)